PIB Headquarters

भारत में कुष्ठ रोग: रोग-मुक्त भविष्य की ओर

प्रविष्टि तिथि:

05 OCT 2025 11:12AM by PIB Delhi

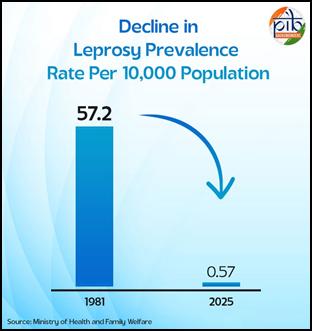

- भारत में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर 1981 में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 57.2 थी, जो 2025 में घटकर मात्र 0.57 रह गई है।

- पाए गए नए मामलों में बाल मामलों का प्रतिशत 2014-15 में रहे 9.04% से घटकर 2024-25 में 4.68% रह गया है।

- मार्च 2025 तक, 31 राज्य और 638 ज़िलों ने प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1 से कम की प्रचलन दर हासिल कर ली है, जिससे भारत राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है।

|

कुष्ठ रोग या हैन्सन रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह संक्रमण तंत्रिकाओं, श्वसन तंत्र, त्वचा और आँखों को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षणों में त्वचा पर रंगहीन धब्बे, स्पर्श, दबाव, दर्द, गर्मी और सर्दी का एहसास न होना, मांसपेशियों में कमज़ोरी, असाध्य घाव, विशेष रूप से हाथों, पैरों और चेहरे में विकृतियां, आँखें बंद न कर पाना और कमज़ोर दृष्टि शामिल हैं। कुष्ठ रोग अनुपचारित रोगियों के साथ निकट और निरन्तर संपर्क के दौरान नाक और मुँह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। इस रोग से डर लगता है क्योंकि यह विकृति का कारण बन सकता है; यही इस रोग से जुड़े पारंपरिक सामाजिक बहिष्कार का कारण भी है। कुष्ठ रोग मल्टीबैसिलरी या पॉसीबैसिलरी हो सकता है। जहाँ एक ओर, मल्टीबैसिलरी कुष्ठ रोग में स्लिट-स्किन स्मिअॅर परीक्षण में जीवाणुओं का उच्च घनत्व दिखाई देता है, वहीं पॉसीबैसिलरी कुष्ठ रोग के मामलों में स्लिट-स्किन स्मिअॅर परीक्षण में बहुत कम या कोई जीवाणु नहीं दिखाई देते। भारत में 1983 में बहुऔषधि चिकित्सा (एमडीटी) की शुरुआत ने कुष्ठ रोग के उपचार में क्रांति ला दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा रोगियों को एमडीटी उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। एमडीटी द्वारा शीघ्र निदान और उपचार से विकलांगता और विकृतियों को रोका जा सकता है। एमडीटी की शुरुआत के बाद से, इस रोग की घटनाओं और प्रचलन में उल्लेखनीय कमी आई है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ], 2024)।

|

स्वतंत्रता के बाद से भारत में इसकी स्थिति

|

1951 की दशकीय जनगणना के अनुसार यह संख्या 13,74,000 थी और प्रचलन दर 38.1 प्रति 10,000 जनसंख्या थी। भारत सरकार ने कुष्ठ रोग को एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी और 1954-55 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974) के दौरान इस कार्यक्रम को केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम बनाए जाने के बाद इसे गति मिली और इसे आवश्यक प्राथमिकता तथा वित्त पोषण भी प्राप्त हुआ। इस समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इस बढ़े हुए कवरेज को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को मजबूत किया गया और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कुष्ठ रोग कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक बन गए। सरकार ने 1983 में शुरू की गई एक योजना के माध्यम से आवंटित क्षेत्रों में एसईटी (सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार) गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। मध्यम/निम्न प्रकोप वाले क्षेत्रों में एसईटी केंद्र स्थापित किए गए और शहरी क्षेत्रों में शहरी कुष्ठ केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों में 25,000 की आबादी, जिसे एक सेक्टर कहा जाता था, पर एक पैरामेडिकल कार्यकर्ता तैनात था और हर पाँच पैरामेडिकल कार्यकर्ताओं पर एक गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक होता था। पैरामेडिकल कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर कुष्ठ रोगियों की खोज करते हुए, दो साल के चक्र में पूरी आबादी का "सर्वेक्षण" किया। निदान के लिए बोझिल स्लिट स्मिअॅर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, और पुष्टि हो जाने पर उपचार 10 साल से लेकर आजीवन तक चलता था।

कुष्ठ रोग कार्यक्रम ने स्थानिक जिलों में निश्चित कुष्ठ नियंत्रण इकाइयों में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से मुफ्त घरेलू उपचार प्रदान किया; और मध्यम से कम स्थानिक जिलों में मोबाइल कुष्ठ उपचार इकाइयों के माध्यम से। गांव में एक निश्चित स्थान पर आयोजित मासिक कुष्ठ रोग क्लीनिकों में मामलों का इलाज किया गया। इससे अनुपालन में सुधार हुआ और प्रत्येक रोगी को परामर्श का अवसर मिला। मरीजों को अपने परिवारों के साथ क्लीनिक आने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इससे सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे को दूर करने में मदद मिली। एसईटी गतिविधियों के तहत किए गए घर-घर के दौरों का एक अभिन्न अंग था, कुष्ठ रोग के शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचानने के लिए समुदायों को शिक्षित करना। यह शायद कार्यक्रम में आईईसी की उत्पत्ति थी। भारत के राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण प्रयास 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एनएलसीपी) के साथ शुरू हुए, जो कि एक वर्टिकल कार्यक्रम था और डैप्सोन एकल चिकित्सा पर निर्भर था, क्योंकि डैप्सोन की एकल चिकित्सा कुष्ठ रोगियों के लिए घरेलू (डोमिसिलियरी) इलाज के रूप में शुरू की गई थी।

1982 में, बहु-औषधि चिकित्सा (MDT) द्वारा कुष्ठ रोग के निश्चित उपचार को, जिसमें जीवाणुनाशक दवा रिफैम्पिसिन और जीवाणुनाशक दवा क्लोफ़ाज़िमाइन के अलावा डैप्सोन भी शामिल था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानक कुष्ठ उपचार पद्धति के रूप में अनुमोदित किया गया। 1983 में, MDT पद्धतियों की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) की शुरुआत हुई।

कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति महात्मा गांधी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भारत के जन स्वास्थ्य प्रयासों ने न केवल उपचार पर, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। रोग का शीघ्र पता लगाना और निःशुल्क उपचार मुख्य रणनीतियाँ हैं, क्योंकि देर से उपचार स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है।

|

उन्मूलन की दिशा में प्रयास

|

एनएलईपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर धनराशि आवंटित की जाती है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एमडीटी की शुरुआत, दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता, विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन और एक सशक्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति ने कुष्ठ रोग नियंत्रण में जबरदस्त सफलता दिलाई। 1981 में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर, जो 57.2 प्रति 10,000 थी, मार्च 1984 तक घटकर 44.8 प्रति 10,000 जनसंख्या रह गई और मार्च 2004 तक घटकर 2.4 प्रति 10,000 जनसंख्या रह गई। 1981 में नए रोगियों में ग्रेड II विकृतियों (दृश्य विकृतियाँ) की दर 20 प्रतिशत थी; और 2004 तक यह केवल 1.5 प्रतिशत रह गई।

विश्व बैंक द्वारा दो परियोजनाओं (1993-2000 और 2001-2004) के माध्यम से दिए गए समर्थन ने सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया और आईईसी नवाचारों को वित्त पोषित किया। गैर-सरकारी संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डेनिडा और बीबीसी डब्ल्यूएसटी और एसओएमएसी: लिंटास जैसी मीडिया एजेंसियों के साथ साझेदारी ने पहुँच और संदेश की गुणवत्ता में सुधार किया। महिलाओं, आदिवासी आबादी और शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे पहुँच में आने वाली बाधाओं और इस रोग से जुड़े सामाजिक बहिष्कार को दूर किया जा सके। सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकरण ने पहुँच का विस्तार किया, जिसमें सहायक नर्स दाइयों (एएनएम) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) ने प्रमुख भूमिकाएँ निभाईं।

मार्च 2004 में, 17 राज्यों और 250 जिलों ने कुष्ठ रोग उन्मूलन (प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक से कम मामला होना) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और 7 राज्य लक्ष्य के करीब थे। कुष्ठ रोग के शुरुआती मामलों की खोज के लिए दृढ़ अभियानों के साथ, इस रोग के इन रूपों को प्रदर्शित करने वाले मामलों की संख्या में भारी कमी आई है। वर्तमान विश्व बैंक समर्थित परियोजना (2001-04) के अंत तक विकृति दर को 2 प्रतिशत से कम तक लाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। समग्र रूप से भारत ने दिसंबर 2005 तक कुष्ठ रोग के राष्ट्रीय उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एनएलईपी के तहत भारत की कुष्ठ रोग प्रतिक्रिया में शामिल हैं:

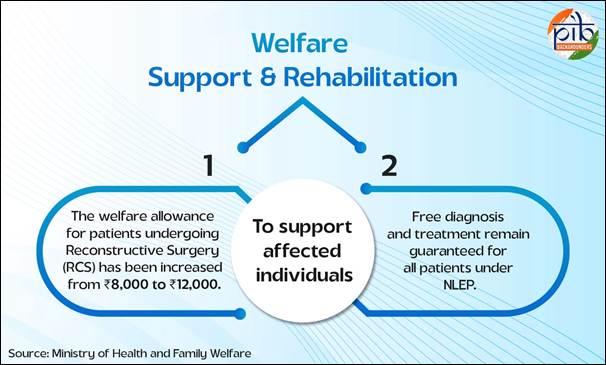

- सभी रोगियों का निःशुल्क निदान, एमडीटी द्वारा उपचार और एनएलईपी के अंतर्गत रोगियों के स्वस्थ संपर्कों को एकल खुराक रिफाम्पिसिन (एसडीआर) के साथ पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) प्रदान करना। 2025 में पॉसी (पीबी) और मल्टीबैसिलरी (एमबी), दोनों तरह के रोगियों के लिए ट्रिपल दवा शुरू की गई।

- रोग का शीघ्र पता लगाने हेतु अभियान - (i) कुष्ठ रोग का पता लगाने हेतु अभियान (एलसीडीसी): घर-घर जाकर सर्वेक्षण, विशेष रूप से उच्च-स्थानिक क्षेत्रों में (ii) केंद्रित कुष्ठ रोग अभियान: गांवों और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सर्वेक्षण जहां ग्रेड II विकलांगता या बच्चे का मामला पाया गया हो (iii) कठिन-पहुंच वाले क्षेत्रों और उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए विशेष योजना (iv) नए पाए गए रोगियों के स्वस्थ संपर्कों की जांच (v) कम से कम पिछले पांच वर्षों में पाए गए नए मामलों के लिए पूर्वव्यापी संपर्क ट्रेसिंग और जांच (vi) कम स्थानिक क्षेत्र के लिए एबीएसयूएलई (ABSULE).

- विकलांगता की रोकथाम, चिकित्सीय पुनर्वास (डीपीएमआर) और कल्याण सहायता: सेवाओं में माइक्रो सेल्युलर रबर (एमसीआर) फुटवियर, स्व-देखभाल किट, सहायक उपकरण जैसे स्प्लिंट, बैसाखी आदि प्रदान करने के लिए रोगी शिक्षा और परामर्श, घाव और कुष्ठ रोग प्रतिक्रियाओं का प्रभावी प्रबंधन, और ₹12,000 वेतन हानि के मुआवजे के साथ पुनर्रचना सर्जरी शामिल हैं।

- क्षमता निर्माण: सेवा प्रदाताओं - चिकित्सा अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का प्रशिक्षण।

- स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और सामाजिक बहिष्कार तथा भेदभाव को रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता: कुष्ठ रोग विरोधी दिवस के आसपास स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान और एलसीडीसी अभियान के हिस्से के रूप में आईईसी प्रतिवर्ष इस रोग से जुड़े सामाजिक बहिष्कार को कम करने और शीघ्र निदान को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है।

- भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना: एनएलईपी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुष्ठ रोग के विरुद्ध सभी मौजूदा भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

- कुष्ठ रोग की अधिक निगरानी व अधिसूचना:

- 2025 में सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों - सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठन, मेडिकल कॉलेज आदि - द्वारा कुष्ठ रोग अधिसूचना शुरू की गई।

- कुष्ठ रोग के संदिग्धों के लिए आशा-आधारित निगरानी (एबीएसयूएलएस) ने जमीनी स्तर पर मामलों की खोज करने की प्रक्रिया को मजबूत किया है।

- रिपोर्टिंग प्रणालियों का डिजिटलीकरण- रोगी रिकॉर्ड और दवा स्टॉक प्रबंधन के लिए 2023 में डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली निकुष्ठ 2.0 शुरू की गई।

2015 से, एनएलईपी के अंतर्गत निरंतर प्रयासों ने शीघ्र हस्तक्षेप और विस्तृत निगरानी तंत्र के माध्यम से विकलांगता की महत्वपूर्ण रोकथाम में योगदान दिया है।

|

कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) और रोडमैप 2023-2027

|

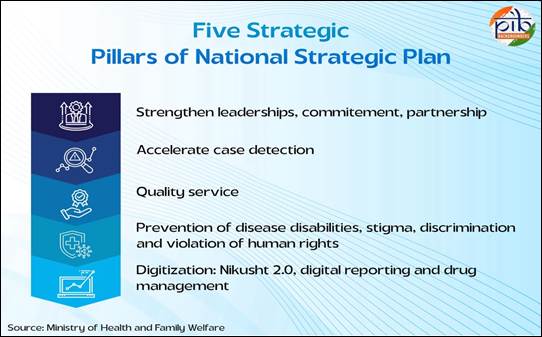

एनएलईपी ने कुष्ठ रोग नियंत्रण के प्रयासों में तेज़ी लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए एक नया रणनीति दस्तावेज़ विकसित करना शुरू किया है। यह रणनीति वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति 2021-2030 और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोडमैप 2021-2030 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुष्ठ रोग के संचरण को रोकना है। यह रणनीति उच्च स्थानिक जिलों में मामलों का पता लगाने वाली गतिविधियों में तेज़ी लाकर और कम स्थानिक जिलों में एक मज़बूत निगरानी प्रणाली को बनाए रखकर संचरण को रोकने और शून्य स्थानीय मामलों की स्थिति प्राप्त करने पर केंद्रित है।

अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ हैं: (i) लक्षित दृष्टिकोण द्वारा नए मामलों का पता लगाने में तेजी; (ii) गहन निगरानी प्रणाली; (iii) डिजिटलीकरण; (iv) शीघ्र निदान के लिए उन्नत उपकरणों और तकनीकों की पेशकश; (v) रोगियों के सभी संपर्कों को तत्काल कीमोप्रोफिलैक्सिस प्रदान करना; (vi) संभावित रूप से सुरक्षित और प्रभावी टीका शुरू करना; (vii) रोगाणुरोधी प्रतिरोध और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की निगरानी शुरू करना; (viii) उपचारित मामलों की उपचार के बाद निगरानी और उन्हें ठीक होने के बाद देखभाल प्रदान करना; (ix) कुष्ठ रोग विशेषज्ञता को बनाए रखना और बहु-रोग सेवा एकीकरण की ओर बढ़ना; (x) नई उपचार व्यवस्थाओं की पेशकश द्वारा उपचार के परिणामों में सुधार; और (xi) प्रभावशाली व्यवहार परिवर्तन संचार विधियों के साथ व्यापक जागरूकता।

इसके अलावा, मौजूदा साझेदारियों को मज़बूत करना, और अधिक साझेदारों को जोड़ना और कुष्ठ रोग के विरुद्ध मौजूदा भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करना भी आवश्यक है। कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और रोडमैप 2023-2027 के कार्यान्वयन का उद्देश्य ज़िला स्तर पर संक्रमण पर रोक प्राप्त करना है, जिसका प्रमाण कम से कम पाँच वर्षों तक बच्चों में नए मामलों की शून्य घटना है। संक्रमण पर रोकथाम प्राप्त कर लेने के बाद, ज़िले कम से कम लगातार तीन वर्षों तक कुष्ठ रोग के शून्य नए मामलों की रिपोर्ट के साथ कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सत्यापन के लिए साथ-साथ में उन ज़िलों का अनुवर्ती कार्य भी किया जाएगा।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण के साथ-साथ डिजिटल निगरानी उपकरण और मजबूत संस्थागत स्मृति का उपयोग किया जा रहा है।

एनएलईपी के अंतर्गत प्रमुख पहल-

- कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और रोडमैप 2023-27: रणनीति दस्तावेज और रोडमैप रणनीतिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और 2027 तक कुष्ठ रोग के संचरण पर रोक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करते हैं।

- संपर्क ट्रेसिंग की जाती है और संचरण की श्रृंखला को बाधित करने के लिए इंडेक्स केस के पात्र संपर्कों को पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) दिया जाता है।

- 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गतिविधियों के साथ कुष्ठ रोग जांच को एकीकृत किया गया है।

- बच्चों (0-18 वर्ष) की स्क्रीनिंग के लिए कुष्ठ रोग स्क्रीनिंग को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के साथ एकीकृत किया गया है।

- विकलांगता निवारण एवं चिकित्सा पुनर्वास (डीपीएमआर) कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्रबंधन, माइक्रोसेलुलर रबर (एमसीआर) फुटवियर, सहायक सामग्री व उपकरण, स्व-देखभाल किट आदि का प्रावधान।

- निकुष्ठ 2.0: 30 जनवरी 2023 (राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस) को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कुष्ठ रोगियों के निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित सेवाओं को और मजबूत करने के लिए कुष्ठ रोग गतिविधियों की डेटा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए एक नया वेब-आधारित आईसीटी पोर्टल लॉन्च किया गया।

- प्रतिरोधी कुष्ठ रोग मामलों की निगरानी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग विरोधी दिवस 2023 के दौरान कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी दिशानिर्देश जारी किए गए।

- कुष्ठ रोगियों और उनके परिवारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय ढांचा।

- भारत में कुष्ठ रोग का संशोधित वर्गीकरण और पीबी और एमबी मामलों के लिए उपचार व्यवस्था, जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है, 17 जनवरी 2024 को केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रभाग द्वारा शुरू की गई है और 1 अप्रैल 2025 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। कुष्ठ रोगियों के लिए यह उपचार व्यवस्था 2027 तक भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन के हमारे सामूहिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

- जनजातीय प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध कुल 17 राज्यों के लिए निकुष्ठ 2.0 पोर्टल के भीतर पीवीटीजी के लिए टैगिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, जिन्हें पीएम-जनमन के तहत अपने राज्यों के भीतर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में पहचाना गया है।

- कुष्ठ रोग की अधिसूचना पर मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए।

- प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1 से अधिक की प्रचलन दर वाले 121 जिलों के लिए विशेष निगरानी ढांचा

- पीआर >1, उच्च बाल मामलों एवं दिव्यांगता वाले जिलों के लिए केंद्रित रणनीतियाँ।

|

एनएलईपी के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां और कार्यक्रम के परिणाम

|

- भारत ने मार्च 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन का दर्जा प्राप्त कर लिया था, जिसका अर्थ है कि प्रचलन दर <1/10,000 जनसंख्या, और यह आज तक कायम है। तब से, यह कार्यक्रम उप-राष्ट्रीय स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

- मार्च 2025 तक, 31 राज्यों और 638 जिलों ने प्रति 10,000 की जनसंख्या पर <1 की प्रचलन दर प्राप्त कर ली है।

- इन वर्षों के दौरान, भारत की कुष्ठ रोग प्रचलन दर 1981 में 57.2 प्रति 10,000 और 2014-15 में 0.69 प्रति 10,000 से घटकर 2024-25 में 0.57 हो गई है।

- नए मामले सामने आने की दर भी 2014-15 में प्रति 100,000 पर 9.73 से घटकर 2024-25 में प्रति 100,000 पर 7.0 हो गई है।

- नए सामने आए मामलों में बाल मामलों का प्रतिशत 2014-15 में रहे 9.04% से धीरे-धीरे कम होकर 2024-25 में 4.68% पर आ गया है, जो समुदाय में कुष्ठ रोग के सक्रिय संचरण को कम करने की दिशा में कार्यक्रम के प्रयासों को दर्शाता है।

- प्रति दस लाख की जनसंख्या पर ग्रेड 2 विकलांगता में भी कमी आई है, जो 2014-15 में 4.68 मामले/10 लाख से घटकर 2024-25 में 1.88 मामले/10 लाख हो गई है, जो संभावित छिपे हुए मामलों के बीच मामले खोजने के प्रयासों को दर्शाता है।

- कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ संपर्कों को सिंगल डोज़ रिफैम्पिसिन (पीईपी-एसडीआर) के साथ पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस का निवारक उपाय दिया जाता है। संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, निवारक उपाय प्राप्त करने वाले पात्र संपर्कों का प्रतिशत भी 2019-20 के 71% से बढ़कर 2024-25 में 92% हो गया है।

- उच्च स्थानिक राज्यों में प्रारंभिक चरण में ही मामलों की पहचान को सुगम बनाने के लिए एलसीडीसी जैसी गहन केस खोज गतिविधियाँ वर्ष में दो बार आयोजित की गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, एलसीडीसी के माध्यम से कुल 27,428 नए मामलों की पुष्टि की गई।

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) और आयुष्मान भारत के साथ बेहतर एकीकरण सभी आयु वर्गों में स्क्रीनिंग सुनिश्चित करता है।

मार्च 2025 तक प्रति 10000 की जनसंख्या पर राज्यवार एनएलईपी की प्रचलन दरें

|

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

|

प्रचलन दर/10,000

|

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

|

प्रचलन दर/10,000

|

|

आंध्र प्रदेश

|

0.46

|

नागालैण्ड

|

0.11

|

|

अरुणाचल प्रदेश

|

0.15

|

ओडिशा

|

1.37

|

|

असम

|

0.26

|

पंजाब

|

0.14

|

|

बिहार

|

0.85

|

राजस्थान

|

0.14

|

|

छत्तीसगढ़

|

1.80

|

सिक्किम

|

0.17

|

|

गोवा

|

0.45

|

तमिलनाडु

|

0.26

|

|

गुजरात

|

0.38

|

तेलंगाना

|

0.46

|

|

हरियाणा

|

0.13

|

त्रिपुरा

|

0.02

|

|

हिमाचल प्रदेश

|

0.14

|

उत्तर प्रदेश

|

0.37

|

|

झारखंड

|

1.46

|

उत्तराखंड

|

0.22

|

|

जम्मू एवं कश्मीर

|

0.07

|

पश्चिम बंगाल

|

0.46

|

|

कर्नाटक

|

0.27

|

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

|

0.19

|

|

केरल

|

0.11

|

चंडीगढ़

|

1.35

|

|

मध्य प्रदेश

|

0.82

|

डीडी और डीएनएच

|

0.63

|

|

महाराष्ट्र

|

1.12

|

दिल्ली

|

0.71

|

|

मणिपुर

|

0.05

|

लक्षद्वीप

|

0.14

|

|

मेघालय

|

0.03

|

लद्दाख

|

0.33

|

|

मिजोरम

|

0.10

|

पुदुचेरी

|

0.11

|

|

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और साझेदारियां

|

भारत ने मुफ़्त एमडीटी दवाओं की आपूर्ति, तकनीकी सहायता, स्वतंत्र कार्यक्रम मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और कार्यक्रम निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ गठजोड़ किया है। विश्व स्वास्थ्य सभा प्रतिबद्धता (1991) में, भारत ने वर्ष 2000 तक कुष्ठ रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के विश्व स्वास्थ्य सभा के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। हालाँकि राष्ट्रीय लक्ष्य को 2005 तक बढ़ा दिया गया था, फिर भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, और 17 राज्यों तथा 250 जिलों ने 2004 तक कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियानों (एमएलईसी), निदान प्रोटोकॉल में बदलाव और दुर्गम आबादी के लिए विशेष कार्य परियोजनाओं का समर्थन किया। इसने बिहार में सीओएमबीआई (व्यवहारिक प्रभाव के लिए संचार) रणनीति का भी संचालन किया।

भारत ने वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीतियों और वैश्विक तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेजों के विकास में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत 2006 से वैश्विक अपील का हिस्सा रहा है, जो जागरूकता बढ़ाने और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करने के लिए एक वार्षिक संदेश साझा करता है। एनटीडी नियंत्रण और उन्मूलन के तहत डब्ल्यूएचओ इंडिया कंट्री को-ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में कुष्ठ रोग भारत में डब्ल्यूएचओ के तकनीकी समर्थन के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसमें निगरानी और मामलों का पता लगाने की प्रक्रिया को मजबूत करना, पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) का समर्थन करना, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को कम करना और उपचार तथा पुनर्वास तक पहुंच को बढ़ाना शामिल है। वैश्विक कुष्ठ रोग स्थिति, 2006 की साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में, भारत को उन देशों की सूची से हटा दिया गया था, जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन नहीं किया था।

2023 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने, रोग नियंत्रण में देश की प्रगति पर ज़ोर देते हुए, भारत द्वारा 2005 में एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग उन्मूलन की उपलब्धि को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निरोधक संघों (ILEP) और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGO) सहित, वैश्विक साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता रहा है, जो भारत की कुष्ठ रोग उन्मूलन पहलों को मज़बूत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता दोनों प्रदान करते हैं। आईएलईपी और अन्य सहयोगी एनजीओ: एनएलईपी ने सामुदायिक जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण नैदानिक, चिकित्सीय और पुनर्वास सेवाओं में सुधार के लिए आईएलईपी संगठनों, सासाकावा हेल्थ फाउंडेशन, विश्व बैंक, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर जीरो लेप्रसी (जीपीजेडएल), हिंद कुष्ठ निवारण संघ और अन्य एनजीओ सहयोगियों, जैसे अलर्ट इंडिया, आईएएल, आईएडीवीएल, बीएलपी, शिफेलिन इंस्टीट्यूट कारिगिरी, इंटरनेशनल लेप्रसी यूनियन आदि के साथ भी सहयोग किया है। कुष्ठ रोग से निपटने में भारत के प्रयासों को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन मिला है।

कुष्ठ रोग नियंत्रण में भारत की यात्रा सफल रोग नियंत्रण की एक उल्लेखनीय कहानी है। प्रति 10,000 जनसंख्या पर 57.2 की प्रचलन दर और 39.19 लाख उपचाराधीन रोगियों से, 2025 में भारत 0.57 की प्रचलन दर और 0.82 लाख उपचाराधीन रोगियों पर आ गया है। यह 44 वर्षों की अवधि के भीतर प्रचलन दर में 99% और उपचाराधीन मामलों में 98% की गिरावट को दर्शाता है। मार्च 2006 के बाद से पता लगने वाले नए मामलों में 37% की गिरावट आई है, जब वार्षिक रिपोर्ट में प्रति 10,000 पर 1 से भी कम (0.84) की प्रचलन दर की पुष्टि की गई।

एनएलईपी कार्यक्रम राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, निरंतर नए मामलों का पता लगाने के प्रयासों, एमडीटी दवाओं की निःशुल्क और निर्बाध आपूर्ति, साझेदार सहयोग, एक वर्टिकल से एकीकृत सेवा डिलीवरी रणनीति में परिवर्तन, वैश्विक मार्गदर्शन को समय पर अपनाना, संशोधित उपचार पद्धतियों की समय पर पेशकश, संक्रमण के बाद रोगनिरोधी उपचार, नवाचारों और सामुदायिक सहभागिता के विस्तार पर आधारित जन स्वास्थ्य की सफलता को दर्शाता है। हालाँकि, एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन का अर्थ समूल नाश नहीं है। कुष्ठ रोग के नए मामले सामने आते रहेंगे और इसका उद्देश्य मामलों का इतनी जल्दी पता लगाना है कि विकलांगता को विकसित होने से रोका जा सके और संचरण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके, जिससे न तो कोई नया संक्रमण हो और न ही बच्चों में कुष्ठ रोग हो।

इस बात को समझते हुए, सरकार निरंतर निगरानी, नए सिरे से जागरूकता पहलों और सामुदायिक पहुँच को बढ़ाकर शेष चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान कर रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने और विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और वंचित आबादी में रोग की शीघ्र पहचान को सुगम बनाने के प्रयास जारी हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मामला बिना रिपोर्ट किए या बिना इलाज के न रह जाए।

निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने, सामुदायिक सहभागिता का विस्तार करने और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में कुष्ठ रोग देखभाल को एकीकृत करने के चल रहे प्रयासों के साथ, भारत कुष्ठ रोग मुक्त भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। निकुष्ठ 2.0 जैसे तकनीकी उपकरण, मजबूत नीति समर्थन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी तथा स्व-रिपोर्टिंग के साथ संयोजित हैं। एनएसपी और कुष्ठ रोग के लिए रोडमैप मामलों का जल्द पता लगाने, डिजिटल निगरानी, बेहतर उपचार, निवारक रणनीतियों और मजबूत साझेदारियों के माध्यम से 2030 तक संचरण पर रोक हासिल करने के वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य अंततः भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन है। जैसे-जैसे भारत शून्य संचरण के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है, निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त धन और सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। इनके लागू होने से देश न केवल चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में है, बल्कि एक स्थायी मानवीय उपलब्धि हासिल करने की स्थिति में भी है।

संदर्भ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

https://dghs.mohfw.gov.in/nlep.php

https://dghs.mohfw.gov.in/nlep.php

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=281&lid=348

https://nlrindia.org/wp-content/uploads/2024/03/NSP-Roadmap-for-Leprosy-2023-2027.pdf

प्रेस सूचना ब्यूरो

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1738154

विश्व स्वास्थ्य संगठन

https://www.who.int/activities/monitoring-the-global-leprosy-situation

अन्य लिंक

https://documents1.worldbank.org/curated/en/428771468033300814/pdf/320410MukherjiLeprosyFinal.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/who-wer8132

हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें

पीके/केसी/पीके

(रिलीज़ आईडी: 2174944)

आगंतुक पटल : 504