नीति आयोग

ऑटोमोटिव उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में मजबूत होती भारतीय भागीदारी

प्रविष्टि तिथि:

15 APR 2025 3:13PM by PIB Delhi

|

मुख्य बिंदु

- ऑटोमोटिव क्षेत्र के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की 7.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा वैश्विक वाहन उत्पादन में वह चौथे स्थान पर है।

- मजबूत विनिर्माण आधार के बावजूद वैश्विक ऑटो कलपुर्जे कारोबार में भारत की हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत है, जो विस्तार की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है ।

- विज़न 2030 रोडमैप का लक्ष्य उत्पादन को 145 बिलियन डॉलर तक ले जाना, निर्यात को 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना तथा 2 से 2.5 मिलियन नौकरियां पैदा करना है।

- एफएएमई (फेम), पीएम ई-ड्राइव और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी सरकारी योजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों (विद्युत चालित वाहनों) और स्थानीय विनिर्माण के लिए 66,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लगाई गई है।

- लक्षित सुधारों और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के एकीकरण के साथ, भारत 2030 तक अपने वैश्विक घटक व्यापार हिस्सेदारी को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत तक पहुंचा सकता है।

|

नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2024 को 'ऑटोमोटिव इंडस्ट्री: पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, वरिष्ठ सदस्यों और आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने इसे जारी किया। रिपोर्ट में ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) की क्षमता को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र में विश्व में उसके नेतृत्व के लिए रणनीतिक उपायों का उल्लेख किया गया है।

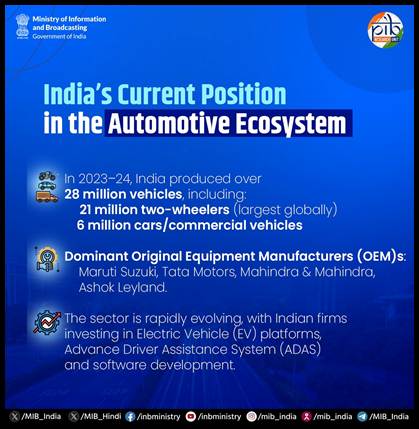

भारत का ऑटोमोटिव उद्योग देश की विनिर्माण और आर्थिक प्रगति का आधार है, जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7 दशमलव 1 प्रतिशत और विनिर्माण जीडीपी में 49 प्रतिशत का योगदान है। वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक के रूप में , भारत के पास ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में वैश्विक नेता के तौर पर उभरने के लिए विस्तार और व्यापक क्षमता है। यह क्षेत्र वाहन असेंबली और ऑटो कंपोनेंट विनिर्माण से लेकर इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर, सूचना प्रौद्योगिकी और साजो-सामान तथा प्रचालन रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के साथ गहरे जुड़ाव के साथ विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में व्याप्त है। हाल के वर्षों में, भारत में वाहन उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में ही 28 मिलियन से अधिक वाहनों का निर्माण किया गया है। यह उद्योग औद्योगिक उत्पादन के साथ ही लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों दे रहा है।

वैश्विक ऑटोमोटिव घटक बाजार का मूल्य 2022 में 2 ट्रिलियन डॉलर था, जिसमें सीमाओं के पार बाज़ारो में 700 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत के मजबूत विनिर्माण आधार के बावजूद, वैश्विक ऑटो बाजार में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 3 प्रतिशत (~20 बिलियन डॉलर) बनी हुई है , जो विस्तार की अपार संभावनाएं उजागर करती है। ऑटो कल पुर्जों में भारत का व्यापार अनुपात लगभग तटस्थ (~0.99) है, जिसमें निर्यात और आयात लगभग बराबर हैं। यह उच्च-मूल्य और अत्यंत उन्नत इंजन और इंजन कल पुर्जों तथा ड्राइव ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग सिस्टम के क्षेत्रों में घरेलू क्षेत्र की सीमित पहुंच को रेखांकित करता है, जहां भारत की वैश्विक व्यापार हिस्सेदारी केवल 2 से लेकर 4 प्रतिशत है। इस अंतर को पाटने के लिए संरचनात्मक सुधार, रणनीतिक निवेश और एक समन्वित औद्योगिक नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

ऑटोमोटिव क्षेत्र का महत्व

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 49 प्रतिशत का योगदान देता है ।

- यह लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराता है तथा इस्पात, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव बढ़ाता है।

- वैश्विक स्तर पर ऑटो कलपुर्जे कारोबार में भारत की मौजूदा हिस्सेदारी लगभग 3 प्रतिशत या 20 बिलियन डॉलर है।

ऑटोमोटिव उद्योग के लिए भारत की दृष्टि योजना

यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

इस क्षेत्र को आकार देने वाले वैश्विक रुझान

1. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का चलन:

- विद्युत चालित वाहन (ईवी) विनिर्माण प्राथमिकताओं को नया आकार दे रहे हैं, चीन 2023 में 8 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया।

- यूरोपीय संघ और अमरीका विनियामक आदेशों और सब्सिडी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण बैटरी, अर्धचालक (सेमी कंडक्टर) और उन्नत सामग्रियों की मांग बढ़ रही है।

2. डिजिटल और उन्नत विनिर्माण:

- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और 3डी प्रिंटिंग का समेकीकरण इसमें दक्षता बढ़ा रहा है।

- कई वैश्विक वाहन निर्माता स्मार्ट फैक्ट्रियां स्थापित करने पर काफी निवेश कर रहे हैं, जहां एआई, आईओटी और रोबोटिक्स को उत्पादन प्रक्रिया के हर पहलू में समेकित किया जाता है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देश स्मार्ट फैक्ट्री स्थापित करने में अग्रणी हैं।

3. स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था:

(चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) एक ऐसा उत्पादन और उपभोग का मॉडल है जो संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखने और कचरे को कम करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां सामग्री कभी भी बेकार नहीं जाती और प्रकृति का पुनर्जनन होता है।)

- वाहन निर्माता कंपनियां कार्बन तटस्थता (वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है), सामग्री पुनर्चक्रण और ऊर्जा दक्षता की ओर बढ़ रही हैं ।

- उदाहरण: बीएमडब्ल्यू की ईवी बैटरी रीसाइक्लिंग और वोक्सवैगन की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।

4. क्षेत्रीय अंतरनिर्भरता:

- ऑटो उद्योग इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर, कांच, कपड़ा और आईटी सेवाओं का एक प्रमुख उपभोक्ता है।

- गतिशीलता के नवीन उपायों के लिए सेमीकंडक्टर और एआई-संचालित सॉफ्टवेयर पर बढ़ती निर्भरता।

सरकार के नीतिगत उपाय

1. मेक इन इंडिया: वर्ष 2014 में आरंभ की गई मेक इन इंडिया पहल ने देश के विनिर्माण क्षेत्र, खासकर ऑटोमोबाइल को काफी बढ़ावा दिया है। यह नीति घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, आयात पर निर्भरता कम करती है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है।

2. आत्मनिर्भर भारत: आत्मनिर्भर भारत पहल का उद्देश्य विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विदेशी कलपुर्जों पर देश की निर्भरता कम करना है। इससे ऑटोमोटिव क्षेत्र में इंजन, ट्रांसमिशन और ईवी बैटरी जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ा है। सरकार ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्टार्ट-अप और छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को भी बढ़ावा दिया है, जिससे उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने में मदद मिली है।

3. फेम इंडिया योजना (चरण I और II): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) योजना भारत में स्वच्छ वाहन परिचालन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। 11,500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ योजना का द्वितीय चरण इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, बसों और सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास की मांग प्रोत्साहन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना और सुदृढ़ घरेलू ईवी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना भी है।

4. पीएम ई-ड्राइव योजना (2024-26): ईवी अपनाने में तेजी लाने और शहरी प्रदूषण कम करने के लिए आरंभ की गई इस योजना का बजट 10,900 करोड़ रुपये है। इसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शामिल है:

- 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन

- 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन

- राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद

- राष्ट्रीय स्तर पर चार्जिंग ढांचे के विस्तार के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

5. ऑटो और ACC बैटरियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: कुल 44,038 करोड़ रुपये आवंटन के साथ इस महत्वपूर्ण योजना का लक्ष्य (पीएलआई योजना- 25,938 करोड़ रुपये, एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना में 18,100 करोड़ रुपये) ईवी, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और उन्नत बैटरी भंडारण समाधानों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह मूल उपकरण निर्माता और कलपुर्जे निर्माताओं को अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश करने, व्यापक आर्थिक गतिविधियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार के माध्यम से घरेलू मूल्य संवर्धन, निर्यात तत्परता और रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता देती है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकीकरण में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतयां

भारत को चीन की तुलना में 10 प्रतिशत लागत का नुकसान है, क्योंकि:

-

- कच्चे माल और मशीनरी की उच्च लागत है

- भारत में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास है, जबकि चीन में इसका 50 प्रतिशत (~3.4 प्रतिशत लागत भार) है।

- उच्च परिचालन, वित्तपोषण और ऊर्जा लागत।

- उच्च गुणवत्ता वाले खंडों में अल्प प्रदर्शन:

- भारत की वैश्विक हिस्सेदारी: इंजन और इंजन कलपुर्जों के साथ-साथ ड्राइव ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग सिस्टम में केवल 2 से लेकर 4 प्रतिशत है।

- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र और सीमित बौद्धिक संपदा अधिकार

वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन के लिए प्रस्तावित उपाय

आर्थिक उपाय:

- परिचालन व्यय (ओपेक्स) सहायता : टूलींग, डाइज़ और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विनिर्माण क्षमता बढ़ाना।

- कौशल विकास : सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रतिभा निर्माण की पहल।

- अनुसंधान एवं विकास, सरकार द्वारा आईपी हस्तांतरण और ब्रांडिंग सुगम बनाना: अनुसंधान विकास के लिए प्रोत्साहन, उत्पाद विभेदीकरण में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और बौद्धिक संपदा अधिकार हस्तांतरण द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना।

- क्लस्टर विकास: आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण केन्द्रों जैसी सामान्य सुविधाओं के माध्यम से कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

गैर-आर्थिक सुधार:

- उद्योग 4.0 को अपनाना: दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण मानकों के एकीकरण को प्रोत्साहित करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: वैश्विक बाजार तक पहुंच विस्तारित करने के लिए संयुक्त उद्यमों (जेवी), विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को बढ़ावा देना।

- व्यवसाय सुगमता: विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, श्रमिक घंटों को स्थिति अनुरूप निर्धारित करना, आपूर्तिकर्ताओं को तलाशना और विकास तथा मोटर वाहन कंपनियों के व्यवसायिक माहौल में सुधार लाना।

निष्कर्ष

भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा हुआ है, जहां केंद्रित सुधार, नीतिगत स्पष्टता और उद्योग संरेखण इसे ऑटोमोटिव विनिर्माण में अग्रणी बना सकते हैं। दुनिया के स्वच्छ, स्मार्ट और कनेक्टेड मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ने के साथ ही भारत को उच्च क्षमता के कलपुर्जों के निर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पन्न कर नवाचार को बढ़ावा देकर और अपना निर्यात बढ़ाकर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में समेकन और तेज़ करना चाहिए। अगले पांच वर्षों में, नियोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन - कौशल और बुनियादी ढांचे से लेकर अनुसंधान और विकास तथा वैश्विक भागीदारी निर्धारित करेंगे कि भारत उच्च क्षमता वाले ऑटो निर्माण तथा उसके कलपुर्जों का केंद्र बनेगा या पारंपरिक तौर पर कम लागत वाला उत्पादक ही बना रहेगा महत्वाकांक्षा और कार्रवाई के सही तालमेल के साथ, भारत अगली पीढ़ी के मोबिलिटी समाधानों का वैश्विक मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

संदर्भ

ऑटोमोटिव उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना

***

एमजी/केसी/एकेवी/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2121906)

आगंतुक पटल : 451