सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत में बुनियादी ढांचे का विकास

प्रविष्टि तिथि:

01 FEB 2025 8:46PM by PIB Delhi

परिचय

सार्वजनिक अवसंरचना आर्थिक विकास की रीढ़ है, जो कनेक्टिविटी, व्यापार और समग्र जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने पिछले दशक में अवसंरचना विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है।

भारत में कुल बुनियादी ढांचे में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के योगदान ने विकास की गति को आकार दिया है। भारत का कुल बुनियादी ढांचा व्यय तेजी से बढ़ा है, 2023-24 में बजट आवंटन बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है ।

पीएम गति शक्ति

2021 में शुरू की गई पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को रेलवे और रोडवेज सहित विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके । इस पहल का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे अंतिम मील की कनेक्टिविटी बढ़े और यात्रा का समय कम हो। इस परियोजना में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और अक्टूबर 2024 तक कुल 1,614 डेटा लेयर्स को भी एकीकृत किया गया है । पीएम गति शक्ति नियमों का पालन करने वाले विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपये की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन करने का एक लक्ष्य हासिल किया गया है।

भारत की विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) रैंकिंग 2018 में 44 से 6 स्थान सुधरकर 2023 में 139 देशों में 38 हो गई है । पीएम गतिशक्ति के पूरक के रूप में, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति शुरू की गई थी । अब तक 26 राज्यों ने अपनी राज्य-स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीति को अधिसूचित किया है।

राजमार्ग और सड़कें

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और इसके राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,145 किलोमीटर है, जो देश का प्राथमिक अंतरजाल नेटवर्क है। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) और कई अन्य चल रही परियोजनाएं शामिल हैं।

- भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क 2004 में 65,569 किमी से बढ़कर 2014 में 91,287 किमी और 2024 में 1,46,145 किमी हो गया।

- चार या अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की लंबाई 2014 में 18,371 किमी से 2.6 गुना बढ़कर 2024 में 48,422 किमी हो जाएगी।

- परिचालन हाई-स्पीड कॉरिडोर 2014 में 93 किमी से बढ़कर 2024 में 2,138 किमी हो जाएगा ।

- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 2014-15 में 12.1 किमी/दिन से 2.8 गुना बढ़कर 2023-24 में 33.8 किमी/दिन हो गई ।

- पूंजीगत व्यय (निजी निवेश सहित) 2013-14 में ₹53,000 करोड़ से 5.7 गुना बढ़कर 2023-24 में ₹3.01 लाख करोड़ हो गया (जो अब तक का उच्चतम है)।

भारतमाला परियोजना

2017 में शुरू की गई भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है , जो स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम (एनएस-ईडब्ल्यू) गलियारों के साथ मिलकर सड़कों पर अधिकांश माल ढुलाई करने की उम्मीद है। इसमें शहरों से गुजरने वाले यातायात को कम करने और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए रिंग रोड / बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास की भी परिकल्पना की गई है। नवंबर 2024 तक परियोजना के तहत कुल 18,926 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं ।

भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिस पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश होगा , जो एक बार चालू हो जाने पर लगभग 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा ।

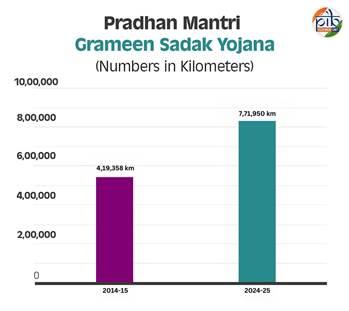

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत असंबद्ध बस्तियों को सम्पर्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

2006-2007 में पीएमजीएसवाई के तहत 1,07,370 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं, जिस पर कुल ₹10,769 करोड़ खर्च हुए। 2014-15 में 4,19,358 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं , जिस पर कुल 130,149 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2024-25 में 7,71,950 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं, जिस पर कुल 331,584 करोड़ रुपए खर्च हुए।

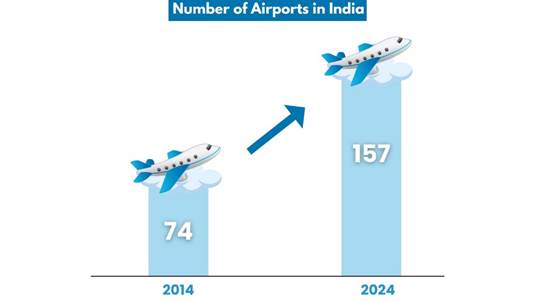

नागरिक उड्डयन

भारत का विमानन क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह बढ़ती मांग और सरकार की सहायक नीतियों के ज़रिए इसके विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। इस गतिशील बदलाव ने भारत को वैश्विक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे आगे ला दिया है, और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बन गया है।

- 2014 में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 थी। सितंबर 2024 तक यह संख्या बढ़कर 157 हो जाएगी ।

- भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं , जो वैश्विक औसत 5% से काफी अधिक है।

- एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए , 17 नवंबर 2024 को घरेलू हवाई यात्री यातायात पहली बार एक दिन में 5 लाख को पार कर गया ।

- जून 2016 में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ ) की संख्या 29 थी। दिसंबर 2024 तक यह संख्या 57 ठिकानों के साथ 38 हो गई ।

- विमानों के संदर्भ में , कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद, संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2023 में 723 हो गई है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)

मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करके 2016 में शुरू की गई उड़ान का उद्देश्य पहले से अलग-थलग पड़े समुदायों तक आवश्यक हवाई यात्रा की पहुँच लाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है । दस साल की परिचालन योजना के साथ , उड़ान का उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए हवाई यात्रा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। 31 दिसंबर 2024 तक-

- इस योजना का लाभ 147.53 लाख यात्रियों ने उठाया है।

- उड़ान योजना के तहत अब तक 2.93 लाख से अधिक उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं।

- अब तक 619 आरसीएस मार्गों पर परिचालन शुरू हो चुका है, जो 13 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों सहित 88 हवाई अड्डों को जोड़ते हैं।

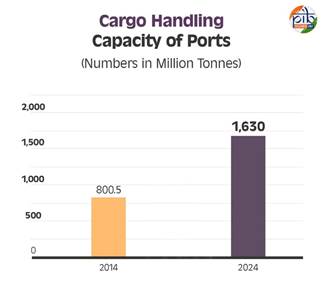

शिपिंग और बंदरगाह

भारत में समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, शिपिंग, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली शामिल हैं। भारत में, कुल 12 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाह और लगभग 217 छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं । भारतीय शिपिंग उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है।

- कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2014 में 800.5 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2024 में 1,630 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है । 2014 की तुलना में यह 87% सुधार है।

- भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंच गया है , जबकि 2014 में यह 44वें स्थान पर था।

- प्रमुख बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम (टीआरटी) वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 94 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में केवल 48.06 घंटे रह गया है ।

- वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में औसत जहाज बर्थ-डे आउटपुट में 52 % सुधार हुआ है ।

- वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में समुद्री क्रूज के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3.08 लाख और लाइट हाउस के लिए 12.3 लाख हो गई है ।

- प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता इस प्रकार थी:

|

क्र. सं.

|

वर्ष

|

बंदरगाह क्षमता

|

यातायात नियंत्रित

|

|

1

|

2004-05

|

397.50

|

383.75

|

|

2

|

2014-15

|

871.52

|

581.34

|

|

3

|

2023-24

|

1629.86

|

819.23

|

- जहाजों/पोतों की संख्या 2014-15 में 1,250 से बढ़कर 2023-24 में 1,526 हो जाएगी , जो 22% की वृद्धि होगी ।

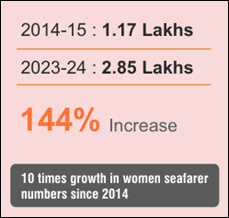

- कार्यरत समुद्री यात्रियों की संख्या है:

रेलवे

भारतीय रेलवे ने 4 नवंबर 2024 को एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को ले जाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की । इस दिन भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड 120.72 लाख गैर-उपनगरीय यात्रियों को ले जाया गया। इसमें 19.43 लाख आरक्षित यात्री और 101.29 लाख अनारक्षित गैर-उपनगरीय यात्री शामिल थे। इसी तरह, उपनगरीय यातायात रिकॉर्ड 180 लाख यात्रियों तक पहुँच गया , जो इस साल का सबसे ज़्यादा एक दिन का यात्री आँकड़ा है।

- लिंके-हॉफमैन-बुश (एलएचबी) कोचों का विनिर्माण वर्ष 2006-2014 में 2,209 कोचों से बढ़कर वर्ष 2014-2023 में 31,956 कोचों तक पहुंच गया है ।

- कोचों में बायो-टॉयलेट का प्रावधान वर्ष 2006-2014 में 3,647 कोचों से बढ़ाकर वर्ष 2014-2023 में 80,478 कोचों तक कर दिया गया है ।

- भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां अप्रैल-2018 से केवल एलएचबी कोच का उत्पादन कर रही हैं और आईसीएफ कोचों के साथ संचालित ट्रेनों को एलएचबी कोचों के साथ चलाने के लिए परिवर्तित किया जा रहा है।

- 2005-06 में 33,540 किमी तथा 2014-15 में 41,038 किमी ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया ।

- 2004-14 के दौरान 14,985 आरकेएम रेल ट्रैक का काम किया गया जबकि 2014-23 के दौरान 25,871 आरकेएम ट्रैक बिछाने का काम किया गया है। वर्ष 2022-23 में प्रतिदिन 14 किमी ट्रैक बिछाया जाएगा।

- 2014 के बाद चार राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को रेल संपर्क प्रदान किया गया (मेघालय नवंबर 2014 में, अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2015 में, मणिपुर (जिरीबाम) मई 2016 में और मिजोरम (भैरबी) मार्च 2016 में)।

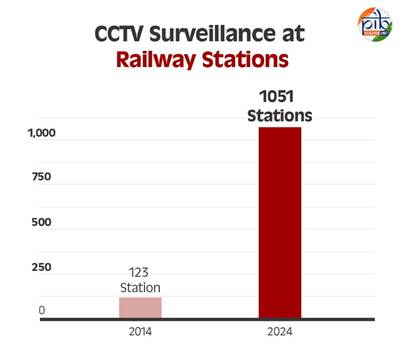

- 2014 से पहले CCTV निगरानी सुविधाओं से लैस स्टेशनों की संख्या 123 थी जबकि 2014-23 के दौरान 743 रेलवे स्टेशनों पर CCTV लगाए गए । दिसंबर 2024 तक CCTV कवरेज को बढ़ाकर कुल 1051 स्टेशनों तक कर दिया गया ।

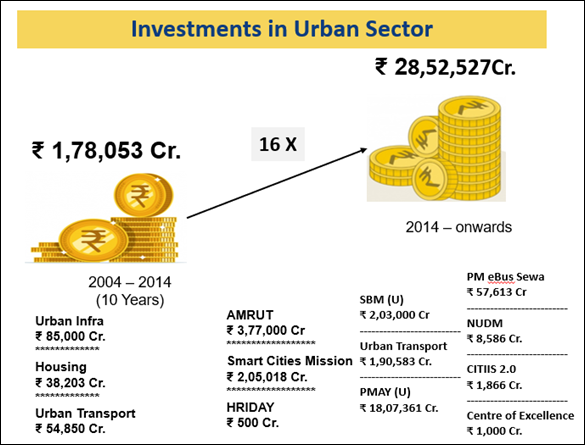

शहरी मामले और आवास

- स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत कुल 8,076 परियोजनाएं हैं , जिनकी लागत 1,64,706 करोड़ रुपये है , जिनमें से 1,54,351 करोड़ रुपये की लागत वाली 7,401 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि 100 स्मार्ट सिटीज द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है ।

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत 2014-15 से 2024-25 तक शहरी अपशिष्ट संग्रह में 97% की वृद्धि हुई है।

- अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रतिशत 2014-15 में 18% से बढ़कर 2024-25 में 78% हो गया है ।

- 2004-14 के दौरान, जेएनएनयूआरएम और आरआरवाई जैसी योजनाओं के तहत 13.46 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी। 2015-2024 में यह संख्या काफी हद तक ( 9 गुना ) बढ़ गई , जब पीएमएवाई-यू के तहत 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई ।

- 2004-14 के दौरान 8.04 लाख मकान बनाए गए, जो 11 गुना वृद्धि दर्शाता है , जबकि 2015-24 के दौरान 88.32 लाख मकान पूरे किए गए ।

- पिछले दस वर्षों में मेट्रो रेल के क्षेत्र में उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

|

पैरामीटर

|

2014 तक

|

2014-24

|

|

कुल परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क

|

248 किमी

|

993 किमी

|

|

प्रति माह चालू की गई औसत मेट्रो रेल लाइनें

|

0.68 किमी/माह

|

6 किमी/माह

|

|

औसत दैनिक सवारियां

|

28 लाख

|

1 करोड़ से अधिक

|

|

वार्षिक बजट

|

5798 रुपये (2013-14)

|

24844 रुपये (2024-25)

|

|

परिचालन मेट्रो रेल वाले कुल शहर

|

5

|

23

|

- 2004-2014 के दौरान स्वीकृत बसों की संख्या 14,405 थी जो 2014-24 के दौरान बढ़कर 19,752 हो गई ।

अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)

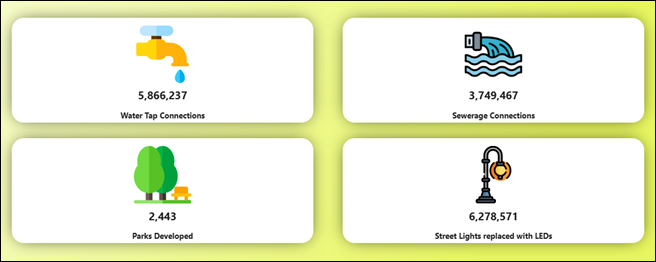

2015 में शुरू की गई अमृत योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में नल से पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन हो , हरियाली और अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थानों (जैसे पार्क) को विकसित करके शहरों के सुविधा मूल्य को बढ़ाया जाए और सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम किया जाए । 1 फरवरी, 2025 तक , निम्नलिखित हैं:

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन (जेजेएम) 15 अगस्त, 2019 को लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है । इसकी शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन था। 1 फरवरी, 2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों में सफलतापूर्वक नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे कुल कवरेज 15.44 करोड़ से अधिक घरों तक पहुँच गई है , जो भारत के सभी ग्रामीण घरों का 79.74% है। यह उपलब्धि मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

कृपया पीडीएफ फाइल ढूंढें

****

एमजी/केसी/एनकेएस/डीके

(रिलीज़ आईडी: 2098972)

आगंतुक पटल : 1314