विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

प्रविष्टि तिथि:

19 JAN 2021 12:31PM by PIB Delhi

मुख्य उपलब्धियां 2020-21

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव विज्ञान अनुसंधान, शिक्षण संबंधी अनुवाद कार्य और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में व्यापक प्रयास किए हैं। इस विभाग ने कृषि, खाद्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पादकता और कम लागत; सस्ती चिकित्सा सेवा और कल्याण; पर्यावरण संबंधी सुरक्षा; स्वच्छ ऊर्जा और जैव-ईंधन, जैव विनिर्माण आदि के लिए जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण, प्रक्रियाओं और बेहतर दक्षता के लिए तकनीक पर जोर दिया। राज्य सरकारों के साथ मिलकर कौशल विकास कार्यक्रमों को तैयार किया। इस विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशनों-स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में योगदान दिया है। इस विभाग ने कोविड महामारी की रोकथाम की चुनौती से निपटने के लिए वैक्सीनों, चिकित्सा विज्ञान, नैदानिक, जिनोमिक्स, बायो-रिपॉजिटरी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म (एनबीआरआईसी) के जरिए सहयोग किया है।

उपलब्धियों की एक झलक: सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 1642 से अधिक परियोजनाओं, 2731 वैज्ञानिकों और 5145 शोधार्थियों संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई, स्टार कॉलेज स्कीम के तहत एक लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया, 40 रामलिंगस्वामी रि-एंट्री फेलो ने नियमित नियुक्ति प्राप्त की, 20,000 ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए और बायोटेक किसान स्कीम के माध्यम से 25,000 से अधिक किसानों को मदद दी गई।

उन्नति अटल जय अनुसंधान मिशन कार्यक्रम

उन्नति अटल जय अनुसंधान मिशन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा बेहतर कृषि, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक नवीनतम विज्ञान पर केंद्रित करते हुए कार्यान्वित किया गया हैः

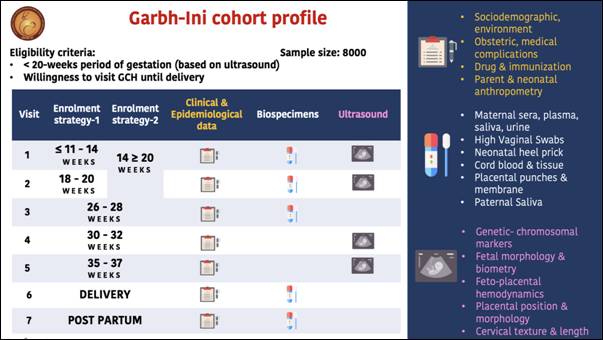

• गर्भिनी (जन्म संबंधी परिणामों में उन्नत अनुसंधान के लिए अंतर्विषयक समूह-डीबीटी इंडिया की पहल)- इस अध्ययन का उद्देश्य समय से पूर्व जन्म के लिए आण्विक जोखिम-मार्करों की खोज करना और जोखिम-पूर्व सूचना एल्गोरिद्म को तैयार करना है जो समय पर जोखिम वाली माताओं को विशेषज्ञ और देखभाल की सुविधा प्रदान करेगा और इस प्रकार बच्चों के जीवन को बचाया जा सकेगा और उनमें सह-रुग्णता की स्थिति को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत समय से पूर्व जन्म (पीटीबी) देने वाली 8,000 से अधिक महिलों को शामिल करते हुए गर्भावस्था संबंधी एक अनूठा अध्ययन करने के लिए की गई। गर्भिनी प्लेटफॉर्म पर नैदानिक समलक्षणी विशेषताओं के एक जैव-रिपॉजिटरी (रक्षिता) को शामिल किया है जिसमें अब तक 7,50,000 जैव-नमूनों और 4,50,000 अल्ट्रासाउंड छवियों को शामिल किया गया है।

· समय से पूर्व जन्म की आवृत्ति लगभग 13 प्रतिशत पाई गई है, जो कि आर्थिक रूप से विकसित देशों (8.6 प्रतिशत) और उत्तरी अफ्रीका (7.3 प्रतिशत) या उप-सहारा अफ्रीका (12.3 प्रतिशत) के निम्न-आय वाले देशों में दर्ज किए गए आंकड़ों से अधिक है। इसके अलावा समय से पूर्व जन्म का इतिहास, कम अंतर-गर्भावस्था अंतराल, गर्भधारण के अंतिम तीन माह में छोटी गर्भाशय ग्रीवा जैसे जोखिम वाले कारकों और बायोमास ईंधन के उपयोग व अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान के संपर्क में आने जैसे कम दर्ज किए जाने वाले कारकों की समय से पूर्व जन्म (पीटीबी) के लिए जोखिम कारकों के रूप पहचान की गई। नामांकन के दौरान बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के संदर्भ में, कम वजन और अधिक वजन/मोटापे से ग्रस्त महिलाओं में पीटीबी का अधिक जोखिम पाया गया। गर्भधारण के पहले तीन माह में डेटिंग फॉर्मूले (जिसे गर्भिनी-1 कहा जाता है) को गर्भ में पल रहे माताओं की भ्रूण की बायोमेट्री से विकसित किया गया है जो वैश्विक सूत्र (फॉर्मूले) की तुलना में अधिक संवेदनशील और सटीक है।

· एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) मिशन नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास, एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प और निदान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसकी कुछ उपलब्धियों में शामिल हैं-

· राष्ट्रीय माइक्रोबियल संसाधन केंद्र (एनसीएमआर), राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे (डीबीटी का एक स्वायत्त संस्थान) प्रतिरोधी रोगाणुओं/संक्रामक एजेंटों (बैक्टीरिया और कवक) के लिए जैव-रिपॉजिटरी के रूप में काम करने और इन रोगाणुओं के गुणों व संरक्षण, रख-रखाव, भंडारण, संग्रह को देशभर में ले जाने की एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में काम करेगा।

· भारत में एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) में अनुसंधान और विकास कार्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से डब्ल्यूएचओ, कंट्री ऑफिस, नई दिल्ली के सहयोग से भारत के लिए एक राष्ट्रीय एएमआर-विशिष्ट रोगजनक प्राथमिकता सूची विकसित की गई थी।

· एक समग्र और बहु-क्षेत्रीय (एक स्वास्थ्य) दृष्टिकोण के साथ एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए, एएमआर से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए “भारत की एक स्वास्थ्य पहल” शुरू की गई थी।

· भारत ने ग्लोबल एएमआर आर एंड डी हब के साथ बोर्ड ऑफ मेंबर के सदस्य के रूप में भागीदारी की है। ग्लोबल एएमआर आर एंड डी हब के साथ भागीदारी करके यह विभाग सभी साझेदारों के साथ मिलकर अपनी मौजूदा क्षमताओं, संसाधनों का लाभ उठाने के लिए काम करेगा और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों को दूर करने के लिए नये अनुसंधान और विकास उपाय पर ध्यान केंद्रित करेगा।

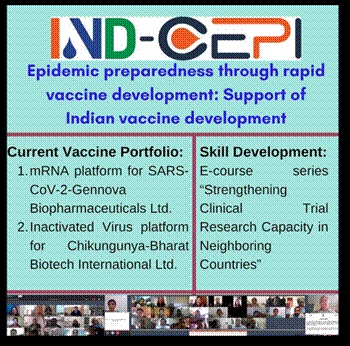

· इंड-सीईपीआई मिशन, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन (सीईपीआई) से जुड़ा डीबीटी का एक भारत केंद्रित सामूहिक मिशन है। डीबीटी अपने एक सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) बीआईआरएसी में इंड-सीईपीआई मिशन “वैक्सीन के तीव्र विकास के जरिए महामारी के खिलाफ तैयारीः ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन (सीईपीआई) के अनुरूप भारतीय वैक्सीन के विकास” के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है।

· इंड-सीईपीआई मिशन ने मुख्य रूप से कौशल विकास, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय नेटवर्किंग एवं समन्वय की दिशा में “पड़ोसी देशों में चिकित्सीय परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने” शीर्षक से ई-पाठ्यक्रम श्रृंखला शुरू की। कुल 4-कार्यक्रम के 10 सत्रों की श्रृंखला का आयोजन किया गया जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के 750 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

· स्वच्छ भारत के लिए उन्नति मिशन स्वच्छता से जुड़ी प्रौद्योगिकियां : डीबीटी ने ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्ट को नवीकरणीय ईंधन, ऊर्जा और उपयोगी उत्पादों जैसे भोजन, फीड, पॉलीमर और रासायनों में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों को विकसित किया। उन्नति मिशन के तहत नगरपालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों जैसे स्थानीय हितधारकों के सहयोग से भारत में अलग-अलग जगहों पर डीबीटी की सहायता से प्रदर्शन के लिए 10 प्रतिबद्ध स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है। पहचान की गई तकनीकों में जैव-मेथेनन, निर्मित शुष्कभूमि, जैव-शौचालय, रासायनिक और झिल्ली मुक्त जल शोधन आदि शामिल हैं। इस पहल के तहत पहली पांच परियोजनाओं को औपचारिक रूप से गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर 01 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य “स्वच्छ भारत” को हासिल करना था।

· फोर्टिफाइड गेहूं पोषण सुधार-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई) मोहाली ने एन्थोकायनिन समृद्ध बायोफोर्टिफाइड रंगीन गेहूं किस्मों को विकसित किया गया है। एनएबीआई ने 9 राज्यों की कंपनियों के साथ 18 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 4 राज्यों की 9 कंपनियों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते किए गए हैं जिसमें अनुबंध खेती और खाद्य उत्पादकों को बनाना भी शामिल है। यह कार्यक्रम सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित कुपोषण की समस्या से निपटने और प्रगतिशील किसानों को बेहतर गेहूं किस्मों को उगाने में मदद करेगा और उद्यमिता व स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करेगा।

डीबीटी का कोविड से मुकाबला

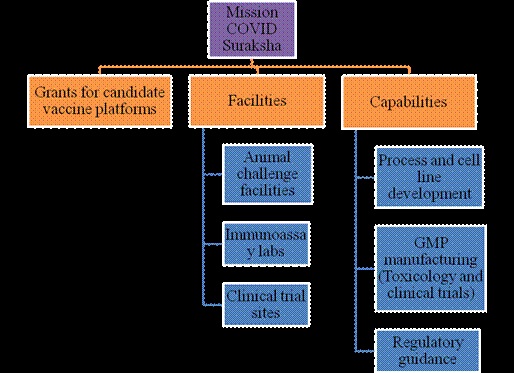

· कोविड-19 के लिए एक सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीके के विकास को सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम बनाने में सहयोग करने के उद्देश्य से डीबीटी को 900 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की गई। एक मील के पत्थर के तौर पर इस कदम का उद्देश्य कम से कम 5-6 टीकों के विकास को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से कुछ को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियामक अधिकारियों के सामने विचार के लिए लाया जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में इसकी शुरुआत हो सके।

मुख्य गतिविधियां की विशेषताएं

· टीके, निदान और चिकित्सा विज्ञान के विषय संबंधी क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाओं को सहायता।

· उद्योग जगत के 7 टीकों और शिक्षा जगत के 8 टीकों को सक्षम बनाना।

· टीकों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का लाभ उठाने के लिए चिकित्सीय परीक्षण स्थलों और केंद्रीकृत प्रयोगशालाओं का विकास।

· 9 डीबीटी (स्वायत्त संस्थानों) को कोविड-19 की जांच के लिए अपने संबंधित शहर/क्षेत्रीय समूहों के लिए केंद्र (हब) के रूप में स्वीकृति।

· लगभग 15 लाख किट प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ स्वदेशी कोविड-19 नैदानिक किट के निर्माण में त्वरित वृद्धि और हरियाणा में देश की पहली संक्रामक रोग निदान मोबाइल प्रयोगशाला की तैनाती।

· शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के लिए 40,000 से अधिक नमूनों के साथ 5 कोविड-19 जैव-रिपॉजिटरी।

· आयुष मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्राकृतिक उत्पादों से चिकित्सा विज्ञान का विकास।

· लगभग 50 बीआईआरएसी समर्थित स्टार्टअप ने कोविड-19 के लिए नवोन्मेषी उत्पाद को विकसित किया।

कोविड संबंधी टीकेः

· डीबीटी के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ने डीएनए टीके जाइकोव-डी को सहयोग दिया जिसे जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है, टीका तीसरे चरण के परीक्षण में है।

· सहायता प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजनाएं-

· सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित आरबीसीजी टीके के तीसरे चरण का परीक्षण।

· एमआरएनए वैक्सीन (जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड)

· इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस वेक्टर वैक्सीन (भारत बायोटेक)

· वेसिकुलो वैक्स प्लेटफार्म आधारित वैक्सीन (अरबिंदो फार्मा)

· चिकित्सीय परीक्षणों में तेजी लाने के लिए साझेदारी (पीएसीटी): पीएसीटी (चिकित्सीय परीक्षणों में तेजी लाने के लिए साझेदारी) कार्यक्रम को सहयोगी देशों में कोविड-19 के टीके के विकास की गतिविधियों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया। इस पहल को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) और क्लीनिकल डेवलपमेंट सर्विसेज एजेंसी (सीडीएसए) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और इंड-सीईपीआई मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

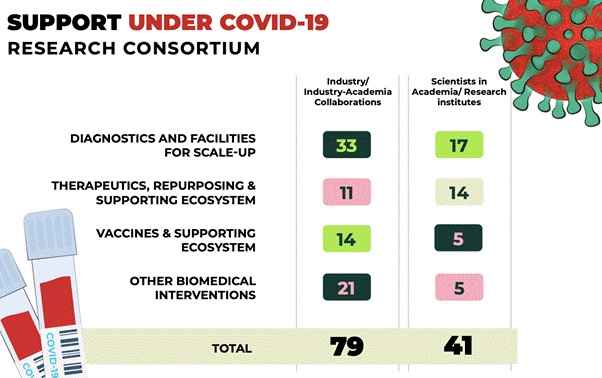

· डीबीटी-बीआईआरएसी कोविड-19 अनुसंधान समूह के जरिए कोविड-19 अनुसंधान गतिविधियों को सहायता

· जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान उपायों के विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में “कोविड-19 अनुसंधान समूह के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी)” को प्रकाशित किया।

· कोविड-19 वैक्सीन और जांच प्रणाली, नैदानिक किट (पीसीआर और एंटीबॉडी आधारित किटों), उपचार से जुड़ी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन विट्रो मॉडल और फेफड़े का 3 डी आर्गनाइड मॉडल, हैंड सैनिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) और किफायती वेंटिलेटर/श्वास यंत्र संबंधी विभिन्न प्लेटफॉर्मों के विकास पर केंद्रित पहले चरण में 71 प्रस्तावों को अनुशंसित किया गया।

· डीबीटी-बीआईआरएसी कोविड-19 अनुसंधान समूह के आमंत्रण पर वित्तीय सहायता के लिए निदान (डायग्नोस्टिक) के क्षेत्र से जुड़े शैक्षिक संस्थानों से 114 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए। सहायता के लिए चुने गए सभी 17 परियोजनाओं को वित्तीय मदद के लिए सहमति मिली है। वैक्सीन के वैचारिक पक्ष संबंधी, सहायता के लिए चुनी गई 4 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं को वित्तीय मदद के लिए सहमति प्राप्त हुई है और 2 परियोजनाओं के लिए सहमति की प्रक्रिया चल रही है।

· आमंत्रण (कॉल) के पहले चरण में अनुशंसित परियोजनाओं को निरंतर सहायता प्रदान की जायेगी।

· फॉलो-अप कॉल के तहत प्राप्त 610 आवेदनों की व्यापक, बहु-स्तरीय समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया 17 जुलाई 2020 को आयोजित अंतिम शीर्ष बैठक में पूरी हुई।

· टीके के विकास, नैदानिक, नए उपचारों, औषधियों की रिपर्पसिंग (पूर्व-निर्मित औषधि का किसी अन्य रोग के लिए प्रयोग) और कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को गति देने के लिए फॉलो-अप कॉल के तहत सहायता प्रदान करने के लिए 49 प्रस्तावों को अनुशंसित किया गया।

· फॉलो-अप कॉल के तहत टीके के लिए 7 परियोजनाओं, निदान से जुड़ी प्रक्रिया के तहत 16 प्रस्ताव, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 10, औषधि के रिपर्पसिंग संबंधी 2 प्रस्ताव और अन्य उपायों के तहत 14 परियोजनाओं का चयन किया गया। इन 49 प्रस्तावों में से 31 को बीआईआरएसी के तहत सहायता के लिए अनुशंसित किया गया और 18 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत शैक्षिक परियोजनाओं के लिए अनुशंसित किया गया।

· इसके अलावा, विभाग ने नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और नवीन कोविड-19 संबंधी अनुसंधान प्रयासों की सहायता के लिए एक कोविड-19 विशेषज्ञ सलाहकार समूह का गठन किया।

· बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा नोवेल कोरोनावायरस कोविड-19 के खिलाफ सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित, प्रतिरक्षी और बेहतर टीके की पहली श्रृंखला को जारी किया गया, जोकि सभी देशों के लिए किफायती और उपलब्ध है। इसके अलावा सीगल बायोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए सिंथेसिस, प्रीक्लीनिकल गुणों एवं चिकित्सीय परीक्षण चरण-1 के लिए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए एक नए एक्टिव विरोसम टीके को पहली बार जारी किया गया।

· इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के लिए कोविड-19 के लिए रिकॉम्बिनेंट एडिनो से जुड़े वायरस (आरएएवी) पर आधारित आनुवांशिक टीके की पहली श्रृंखला को जारी किया गया।

· कोविड-19 के लिए जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस को चिकित्सा विज्ञान एंटीबॉडी के विकास के लिए पहली श्रृंखला जारी की गई।

· डीबीटी-बीआईआरएसी ने 11 चिकित्सीय परीक्षण स्थलों को विकसित किया, जो टीके का विकास करने वालों को कोविड-19 के टीके के तेजी से परीक्षण में मदद करेंगे। प्रत्येक स्थल पर लगभग 50,000-1,00,000 स्वस्थ स्वयंसेवकों होंगे, जिन्हें लंबे समय तक ट्रैक किया जा सकता है।

· कोविड-19 टीके के विकास और उत्पादन के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सुगम बनाना

· जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) पीएम केयर्स फंड (आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष) के माध्यम से कोविड-19 टीके के विकास संबंधी प्रयासों को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री कार्य बल के साथ मिलकर काम कर रहा है।

· डीबीटी-बीआईआरएसी द्वारा समर्थित मैसर्स जाइडस कैडिला द्वारा कोविड-19 के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए टीके, जाइकोव-डी को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

· डीबीटी-बीआईआरएसी ने भारत में अपने कोविड-19 टीके को पेश करने की रणनीति को समझने के लिए जेन्सेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के साथ शुरुआती चर्चा का आयोजन किया।

· रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) ने घोषणा की कि रूस संयुक्त रूप से भारत के साथ स्पूतनिक वी टीके का उत्पादन करेगा। 2021 में भारत में स्पूतनिक वी टीके की लगभग 30.0 करोड़ खुराक निर्मित करने का प्रस्ताव है। डॉ. रेड्डी की टीम के साथ डीबीटी के सचिव और डीबीटी-बीआईआरएसी के अधिकारियों की 04 जनवरी 2021 को एक चर्चा आयोजित की गई। डॉ. रेड्डी की टीम ने परियोजनाबद्ध दृष्टिकोण से भारत में स्पूतनिक वी के चिकित्सीय परीक्षणों, जिसमें निर्माण क्षमता, कोल्ड-चेन से जुड़े लॉजिस्टिक्स की ताजा स्थिति के बारे में बताया।

· विभाग ने कोविड-19 टीके के विकास के प्रयासों को मजबूत करने और अगले 12-15 महीनों के अंदर अपने लाइसेंस और शुरुआती चरण को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 6 टीकों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय कोविड टीका विकास मिशन-मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की। मिशन के लिए संकल्पना नोट को 18 अगस्त 2020 को आयोजित कोरोना टीका और अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों पर केंद्रित अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के गठित कार्य बल की 10वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय को सौंपा गया। भारतीय कोविड-19 टीका विकास मिशन “मिशन कोविड सुरक्षा” के लिए ईएफसी मेमो के प्रारूप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री के कार्यालय द्वारा स्वीकृति दी गई और अनुदान की पहली किस्त प्रक्रिया में है। कोविड-19 टीके के विकास और सहायक इकोसिस्टम के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के 2 अनुरोध (आरईओआई) डीबीटी-बाआईआरएसी द्वारा “मिशन कोविड सुरक्षा-भारतीय कोविड-19 टीका विकास मिशन” के तहत जारी किए गए थे।

· वैश्विक और राष्ट्रीय टीके के चिकित्सीय परीक्षण के तीसरे चरण को सुलभ बनाने के लिए, पांच चिकित्सीय परीक्षण के स्थान (इंक्लेन ट्रस्ट इंटरनेशनल, पलवल; केईएम, वाडु, पुणे; सोसाइटी फॉर हेल्थ एलाइड रिसर्च (एसएचएआरई), हैदराबाद; राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लूर) और देशभर में छह डीएचएस स्थलों को तैयार किया जा रहा है।

· 27 अक्टूबर को कोविड-19 के लिए नैदानिक, चिकित्सा विज्ञान और टीके के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कतर और भारत के अधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य), डीबीटी सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक शामिल हुए।

· भारत-अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (वीएपी) के संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूडी) की एक व्यावसायिक बैठक 15 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई जिसमें भारत और अमेरिका में कोविड-19 के टीके के विकास के प्रयासों पर एक विशेष सत्र भी शामिल था।

· जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 टीके के विकास एवं सहायक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के प्रयासों और एसीटी उत्प्रेरक से संबंधी भारत के दृष्टिकोण के बारे में नीति आयोग के साथ एक संक्षिप्त जानकारी साझा की थी

· टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के कार्य समूह की कोविड-19 पर 12वीं बैठक 16 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 रोग के परिणाम और कोविड-19 टीके के उपयोग से जुड़े अंतर्विरोध की भौगोलिक आधार पर भिन्नता के बारे में चर्चा हुई।

· 16 दिसम्बर 2020 को प्रतिरक्षण टीका अनुसंधान क्षमता निर्माण पर स्थायी कार्यदल की चौथी बैठक में कोविड-19 के टीकों के उपयोग और कार्यान्वयन संबंधी अनुसंधान के सवालों पर एक चर्चा आयोजित की गई।

· एनईजीवीएसी के हित में कार्य करते हुए डीबीटी और बीआईआरएसी अधिकारियों ने 20 नवंबर 2020 को आस्ट्रियाई वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 संबंधी अनुसंधान के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक चर्चा आयोजित की गई।

· भारत में वियतनाम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय (वीओएसटी), वियतनाम के दूतावास के अधिकारियों ने 8 दिसंबर 2020 को डीबीटी, बीआईआरएसी अधिकारियों से मुलाकात कर कोविड-19 से जुड़े अनुसंधान की गतिविधियों पर सहयोग के अवसरों को जानने का प्रयास किया।

· डीबीटी के स्वायत्त संस्थानों में अति-न्यूनतम तापमान भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित जानकारी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) को साझा किया गया, जो देश में कोल्ड चेन सुविधाओं की उपलब्धता का मानचित्र बनाने के प्रयास का हिस्सा था। देश भर में कोल्ड चेन सुविधाओं के मानचित्रण के प्रयासों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए डीबीटी-स्वायत्त संस्थानों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

· स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा किये गये कोवैक्स टीका अनुरोध प्रारूप के लिए प्रासंगिक जानकारी को समेकित करने के लिए भारतीय टीका निर्माताओं के टीका प्लेटफॉर्मों के लिए उनकी उत्पादन क्षमता को बीआईआरएसी द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।

· सीडीएससीओ ने कोविड-19 टीका परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं के रूप में उनके कामकाज का आकलन करने के लिए एनसीसीएस, पुणे और एनआईएबी, हैदराबाद में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण किया था। सुविधाओं के विस्तार के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

· विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल) द्वारा बांग्लादेश में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता को ‘सैद्धांतिक रूप से’ मंजूरी दे दी। बांग्लादेश में एक कोवैक्सीन आधारित तीसरे चरण के प्रभावकारिता परीक्षण के संचालन से संबंधित तौर-तरीकों और मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए बीबीआईएल और आईसीएमआर के साथ एक त्रिपक्षीय प्रमुखों के समझौते (एचओए) पर हस्ताक्षर विचाराधीन है। बीबीआईएल द्वारा प्रदान की गई संशोधित बजट संबंधी आवश्यकता को विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया। बांग्लादेश में एक कोवैक्सीन आधारित तीसरे चरण के प्रभावकारिता परीक्षण के संचालन से संबंधित तौर-तरीकों और मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए अर्ध-निष्पादित त्रिपक्षीय प्रमुखों के समझौते (एचओए) को आईसीएमआर के साथ साझा किया गया। बांग्लादेश में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इनएक्टिवेटेड टीके (कोवैक्सीन) के नैदानिक परीक्षणों के संचालन का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय (एमईए) के पास विचाराधीन है। डीबीटी-बीआईआरएसी इसी सुविधा को प्रदान कर रहा।

· सीडीएससीओ ने कोविड-19 टीका परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं के रूप में उनके कामकाज का आकलन करने के लिए एनसीसीएस, पुणे और एनआईएबी, हैदराबाद में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण किया था। सुविधाओं के विस्तार के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

· म्यांमार के अधिकारियों के साथ डीबीटी के सचिव की एक चर्चा 21 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई जिसमें डीबीटी के सहयोग और म्यांमार में भारतीय कोविड-19 टीकों की खरीद और उपयोग के अवसर के बारे में जानने की कोशिश की गई।

· 21 दिसंबर 2020 को सीईपीआई के नेतृत्व के साथ एक चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें कोविड-19 के लिए आरबीडी आधारित प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन के चिकित्सकीय विकास में सीईपीआई के संभावित योगदान पर विचार-विमर्श किया गया और कोविड-19 टीके के विकास के लिए सीईपीआई द्वारा तीसरी बार दिए गए प्रस्तावों के आमंत्रण में सकारात्मक समीक्षा की गई थी।

· कोविड संबंधी चिकित्सा विज्ञान

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)-आयुष की साझेदारी

· संयुक्त नेटवर्क कार्यक्रम, जिसमें डीबीटी के स्वायत्त संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए पौधों पर आधारित उपचार के विकास के लिए स्वदेशी औषधीय पौधों की क्षमता का दोहन करना शामिल है और 50 पौधों की जांच की जायेगी।

भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की पहली फाइटोफार्मा दवा को मंजूरी

· सन फार्मा के साथ डीबीटी-आईसीजीईबी द्वारा विकसित एक फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा, एक्यूसीएच के दूसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण।

इम्यूनोग्लोब्यूलिन आधारित उपचार

· कोविड संक्रमित रोगियों की इम्यूनोथेरेपी में मानव या इक्वीन स्त्रोतों से चिकित्सीय एंटीबॉडी का उपयोग।

इक्वीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन थेरेपी के लिए चिकित्सीय परीक्षण को जल्द ही शुरू किया जाएगा

· दवा की जांच के लिए संसाधन।

· दवा की जांच और नए दवा लक्ष्यों की पहचान के लिए विट्रो प्लेटफॉर्म में ऑर्गनाइड तकनीक।

डीबीटी-आरसीबी ने सार्स-कोव2 के खिलाफ संभावित अणुओं की एंटीवायरल गतिविधि का परीक्षण करने के लिए इन विट्रो सेल कल्चर-आधारित जांच निर्धारित की है। इन सेवाओं का अकादमिक और उद्योग जगत द्वारा व्यापक उपयोग किया गया। साइटोटोक्सिसिटी परीक्षण और एंटी-वायरल परीक्षण क्रमशः 679 और 313 नमूनों पर किया गया।

कोविड संबंधी निदान

• माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने डीबीटी-आंध्र मेड टेक जोन (एएमटीजेड) नेशनल कमांड कंसोर्टियम [कोविड मेडटेक] द्वारा कोविड-19 के लिए 100 लाख नैदानिक किटों के सफल निर्माण की घोषणा की।

• माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने 18 जून 2020 को अंतिम छोर तक कोरोनावायरस (कोविड-19) परीक्षण पहुंच के लिए देश की पहली मोबाइल आई-लैब (संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला) का शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला को देश के भीतर दूर-दराज, दुर्गम हिस्सों में तैनात किया जाएगा और इसकी क्षमता प्रतिदिन 25आरटी-पीसीआर परीक्षण करने, एक दिन में 300 एलिसा परीक्षण और सीजीएचएस (केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना) दरों के अनुसार टीबी, एचआईवी के भी परीक्षण करने की है।

• बीआईआरएसी समर्थित स्टार्टअप माइलैब, पुणे द्वारा विकसित कोविड-19 के निदान के लिए पहली स्वदेशी किट- प्रति सप्ताह लगभग एक लाख किट का उत्पादन।

• आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन (एएमटीजेड): निदान किट, वेंटिलेटर और इमेजिंग उपकरण बनाने की साझी सुविधा। एक महीने में 3 लाख आरटी-पीसीआर किट, एक माह में एक लाख आरएनए निष्कर्षण किट और एक महीने में एक लाख वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम (वीटीएम) की उत्पादन क्षमता।

• धीती लाइफ साइंस- पूरी तरह से स्वेदशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का व्यवसायीकरण।

• यूबियो-एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है और इसका व्यवसायीकरण किया गया है।

• ह्यूवेल लाइफसाइंसेज द्वारा विकसित मोलेकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम (एमटीएम) और न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन किट बाजार में उपलब्ध है।

• डीबीटी-एनआईएबी ने सार्स-कोव-2 के अतिसंवेदी और त्वरित निदान के लिए विद्युतरासायनिक उपकरण विकसित किया। इस तकनीक को मैसर्स बायोजिनेक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

• डीबीटी-टीएचएसटीआई ने पहली एपटामर आधारित सार्स-कोव2 का पता लगाने वाली कसौटी विकसित की। इससे जुड़ी तकनीक को मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।

• कोविड परीक्षण सेवाएं: 23.83 लाख नमूनों का परीक्षण 1 जनवरी 2021 तक सभी केन्द्रों (हब) में किया गया।

कोविड जिनोमिक्स

• डीबीटी-स्वायत्त संस्थान (एआई) संघ ने पूरे भारत में, 3 महीने के रिकॉर्ड समय में 1000 सार्स-कोव-2 जिनोम सिक्वेंसिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। शुरुआती परिणामों से संकेत मिलता है कि डी614जी म्यूटेशन के साथ ए2ए हैप्लोटाइप (20ए/बी/सी) की प्रधानता है, जो विश्व स्तर पर बढ़ी हुई संचरण क्षमता के साथ जुड़े होने के बारे में बताता है।

• भारतीय सार्स-कोव-2 जिनोमिक्स समूह (आईएनएसएसीओजी) को देश में सार्स-कोव-2 के नये प्रतिरूप (वेरिएंट) की स्थिति का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। इस समूह का समन्वयन डीबीटी के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर, दिल्ली और सीएसआईआर द्वारा किया जा रहा है। इस समूह का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ के साथ जिनोमिक प्रतिरूप का शुरुआती स्तर में पता लगाने के लिए सेंटिनल सर्विलांस की स्थापना करना है।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा और स्टार्टअप्स को सहायता

• एनबीआरआईसी स्वदेशी संसाधनों, उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए समन्वित देशव्यापी प्रयास है जो कोविड-19 के लिए नैदानिक, टीके और चिकित्सा विज्ञान के विकास और भारत की बायोमेडिकल क्षमताओं में आत्मनिर्भरता के लिए एक व्यापक प्रयास है।

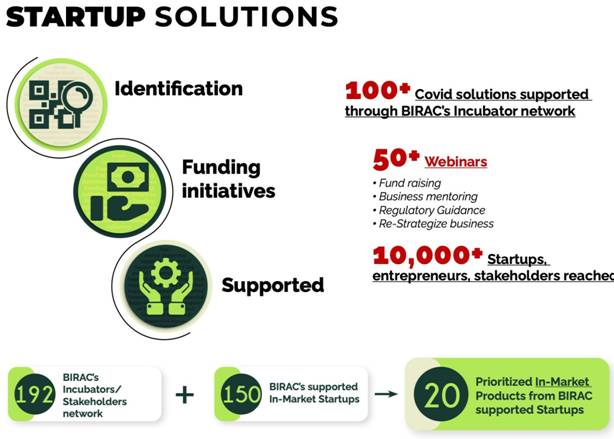

कोविड संबंधी स्टार्टअप समाधानः

• बीआईआरएसी के इनक्यूबेटर नेटवर्क के माध्यम से 100 से अधिक कोविड से जुड़े समाधानों को सहायता।

• विभाग, ऑनलाइन वेबिनारों और व्यापक परामर्श के माध्यम से 10 हजार से अधिक स्टार्टअप्स, उद्यमियों और हितधारकों के साथ संपर्क में रहा।

कोविड जैव-रिपॉजिटरी

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थानों (एआई) जैसे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद (क्लीनिकल सैंपल के लिए), फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी) (वायरल रिपॉजिटरी), भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ सांइसेज (आईएलएस) और बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस और रिजनरेटिव मेडिसिन (इनस्टेम) (मुख/नासॉफिरिन्जियल स्वैब, थूक, रक्त, मूत्र और मल के नमूनों के लिए) में चार जैव-रिपॉजिटरी की स्थापना की गई। संग्रहित जैव-नमूने को साझा करने से कोविड-19 संबंधित अनुसंधान और नवाचार को गति मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रवार उपलब्धियां

स्वास्थ्य

• राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनः भारत में बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास में तेजी लाने के लिए पहले उद्योग-शैक्षिक मिशन “उद्योग-शैक्षिक” जगत के सामूहिक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशनः यह मिशन बायोफार्मास्यूटिकल्स के शुरुआती विकास के लिए खोज अनुसंधान को गति देने के लिए मिशन-“भारत में नवाचार (आई3) बायोटेक उद्यमियों को सशक्त बनाना एवं समावेशी नवाचार में तेजी लाना”। इस मिशन की मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गईः

|

उत्पाद का विकास

|

साझा की गयी सुविधाएं

|

कौशल विकास

|

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

|

|

टीके

फ्लू, हैजा, डेंगू, न्यूमोनिया और कोविड के लिए 11 टीकों के विकास को विभिन्न चरणों के तहत सहायता प्रदान की जा रही है

|

राष्ट्रीय सुविधाएं

जीएलपी, जीएमपी, जीसीएलपी सुविधाओं को तैयार करने के अलावा सेल लाइन रिपॉजिटरी और चिकित्सा उपकरण के परीक्षण एवं प्रोटोटाइप के लिए सुविधाएं।

19 राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 04 पहले से ही चालू हैं।

|

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं

1406 उम्मीदवारों को नैदानिक अनुसंधान, नियामक अनुपालन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बायोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया। प्रतिभागियों में 37.12 प्रतिशत महिलाएं थीं।

|

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय (टीटीओ)

पांच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमता को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण के साथ स्थापित किए गए।

|

|

जैव-नैदानिक (बायोथेराप्यूटिक) एमएबीएस

लगभग 12 एमएबीएस जो वर्तमान में भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है और आरएसवी के कारण होने वाले कैंसर, डायबिटीज, सोरियाटिक आर्थराइटिस, वेट मैक्यूलर डिजनरेशन और फेफड़ों में संक्रमण जैसी बीमारियों के लिए 03 क्लोन को सहायता दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, एक एंटीबॉडी-दवा संयुग्म (एडीसी), एक नई बायोलॉजिक, एक पुनःसंयोजक मोनोक्लोनल और एक बायो-बेटर को भी सहायता दी जा रही है।

|

ट्रांसलेशनल रिसर्च कंसोर्टिया (टीआरसी)

मिशन ने दो कंसोर्टिया को सहायता दी है

(i) डेंगू के लिए टीआरसीः दिल्ली स्थित आईसीजीईबी के नेतृत्व में देशभर में 3 चिकित्सीय स्थल और 5 प्रमुख संस्थान।

(ii) चिकनगुनिया (सीएचकेवी) के लिए टीआरसीः मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के नेतृत्व में देशभर में 4 अस्पताल और 3 प्रमुख अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

|

|

|

|

उपकरण एवं डायग्नोस्टिक

वर्तमान में 17 उपकरणों और 13 डायग्नोस्टिक्स को सहायता दी जा रही है। अस्पताल-उपयोग संबंधी उपकरण, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, प्रत्यारोपण, घाव की देखभाल संबंधी उत्पाद आदि के क्षेत्रों में उत्पादों के विकास के लिए सहायता दी जा रही है। नैदानिक किट के लिए उपयोग किए जाने वाले कई नैदानिक उपकरण और अभिकर्मकों को भी सहायता दी जा रही है जिनमें मोलेकुलर डायग्नोस्टिक्स, एलिसा, एलएफटी, सैंपल ट्रासंपोर्ट रिएंजेट शामिल है।

|

क्लीनिकल ट्रायल नेटवर्क्स (सीटीएन)

ऑन्कोलॉजी, मधुमेह, रूमेटोलॉजी और नेत्र विज्ञान की विभिन्न विशिष्टताओं में जैविक परीक्षण के लिए रोगियों में अस्पताल आधारित परीक्षणों के लिए सीटीएन।

वर्तमान में, 36 अस्पतालों सहित 05 कंसोर्टिया को सहयोग दिया जा रहा है।

पहले से मौजूद डेमोग्राफिक सर्विलांस साइट्स और नए स्थलों की स्थापना में टीके के चिकित्सीय परीक्षणों की क्षमता को मजबूत करना एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र है। 10 फील्ड साइट इसके लिए तैयार की गई हैं।

|

|

|

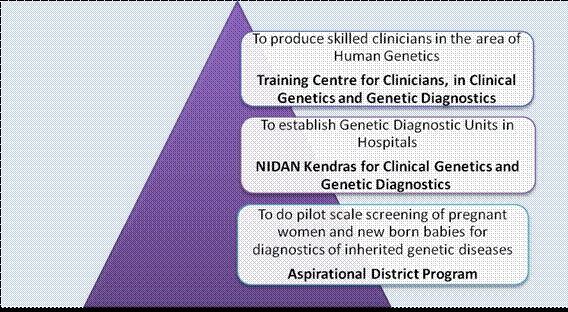

• यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहरिटेड डिसऑर्डर (उम्मीद) पहलः इस विभाग ने नवजात शिशुओं से संबंधित आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए ‘उम्मीद’पहल शुरू की। उम्मीद पहल के प्रायोगिक चरण के तहत, विभाग ने 5 आनुवांशिक प्रयोगशालाओं और आनुवांशिक बीमारियों के निदान एवं प्रबंधन और गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की जांच करने के लिए चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए आनुवांशिक बीमारियों की संभावनाओं वाले सात जिलों में 7 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की। इन सात जिलों में हरियाणा के मेवात, कर्नाटक के यादगीर, उत्तराखंड के हरिद्वार, महाराष्ट्र के वाशिम एवं नंदुरबार, झारखंड के रांची, उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती को अनुवांशिक बीमारियों के निदान के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जांच कर उन्हें व्यापक चिकित्सीय देखभाल के लिए चुना गया है। अब तक लगभग 34,000 गर्भवती महिलाओं और 16,000 नवजात शिशुओं की जांच की जा चुकी है।

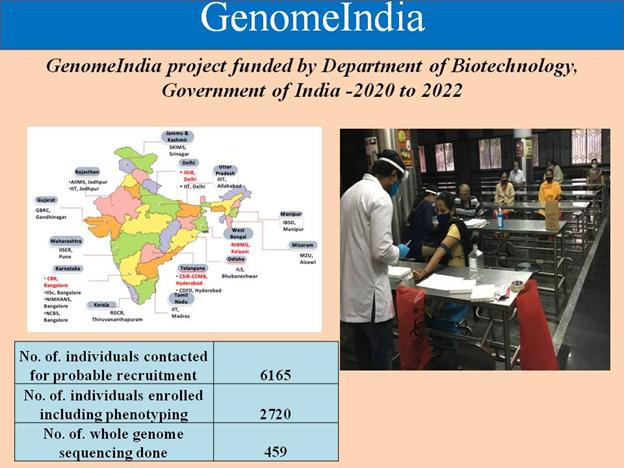

• पैन इंडिया जिनोम इंडिया को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए एक लक्ष्य के साथ भारतीय आबादी की आनुवांशिक भिन्नता को सूचीबद्ध करने के लिए और इसके बाद भारतीय आबादी की आनुवांशिक भिन्नता की एक विस्तृत सूची बनाने में मदद करने के लिए देश की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 लोगों के डेटा का विश्लेषण और भारतीय आबादी के लिए एक जीनोम वाइड एसोसिएशन चिप के डिजाइन में सहायता करने के लिए अखिल भारतीय स्तर के 20 संस्थानों के समूह की शुरुआत की गई। 08 जनवरी 2021 तक 6165 व्यक्तियों से इस अध्ययन में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया जिसमें से 2720 व्यक्तियों को परियोजना में अध्ययन प्रतिभागियों के रूप में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया। 549 नमूनों को डब्ल्यूजीएस और जीनोम वाइड हाइ-थ्रूपुट जिनोटाइपिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया है। इन जिनोमों में अहम आनुवंशिक प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जा रहा है।

• प्लूटोः हाथ से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के (हैंड न्यूरोरेहिबलेशन के लिए) प्रशिक्षण के लिए एक मॉड्यूलर, पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट रोबोट विकसित किया गया।

• सोनोग्राफी प्रशिक्षण सिम्युलेटर के लिए तकनीक का व्यवसायीकरण मर्केल हैप्टिक सिस्टम के साथ मिलकर किया गया। यह सॉफ्टवेयर सीटी/एमआरआई डाटा को 3डी मोडल में परिवर्तित करता है।

• उच्च दक्षता वाले एसईआरएस मल्टीफाइबर प्रोब के साथ एक पोर्टेबल रमन स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया गया जो विभेदक दुर्दम, पूर्व-दुर्दम और स्वस्थ ऊतक नमूनों में 93 प्रतिशत की वर्गीकृत सटीकता के साथ विकसित किया गया।

• डीबीटी वीएनसीआई-टीएमएच मुंबई, एसीटीआरईसी मुंबई, एनआईबीएमजी, कल्याणी और एनसीसीएस, पुणे ने हार्मोन प्रतिरोधी स्तन कैंसर के अध्ययन में थेरेपी सेंसिटिव में 131 मरीजों को और थेरेपी रेजिस्टेंट कॉहोर्ट में 142 मरीजों को शामिल किया गया। शुरुआती विश्लेषण ने ज्ञात (एस्ट्रोजन जीन ईएसआर1 में आनुवांशिक विपथन) और साथ ही संभावित नए आनुवांशिक विपथन की पहचान की है जो हार्मोन थेरेपी के प्रतिरोध में भूमिका निभाते है।

कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र

कृषि जैव प्रौद्योगिकी

• विभिन्न फसलों में “भारत के लघु तिलहन”के लिए मिशन मोड कार्यक्रम को शुरू किया जिसका उद्देश्य देश में विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशिष्ट किस्मों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की उत्कृष्ट किस्मों के अनुरूप लघु तिलहन (तिल, अलसी, सैफ्लावर और रामतिल) के उपलब्ध जर्मप्लाज्म संसाधनों की सिक्वेंसिंग/रि-सिक्वेंसिंग और फेनोटाइपिक की प्रकृति का वर्गीकरण है।

• विभिन्न फसलों में आनुवांशिक संसाधनों की प्रकृति की पहचान के लिए मिशन मोड कार्यक्रम को देश में विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशिष्ट किस्मों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की उत्कृष्ट किस्मों के अनुरूप चने के उपलब्ध जर्मप्लाज्म संसाधनों की सिक्वेंसिंग/रि-सिक्वेंसिंग और फेनोटाइपिक की प्रकृति का वर्गीकरण शुरू किया गया और इस प्रक्रिया को सहायता प्रदान की गई।

• “भारत-ब्रिटेन फसल विज्ञान फेलोशिप (इन कॉर्प्स)” को फसल विज्ञान में अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित मानव शक्ति के कौशल के सृजन के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटेन के संस्थानों में हर वर्ष 10 पोस्ट-डॉक्टरल फेलो को भेजना है।

• डीबीटी-एनजीजीएफ “नेशनल जिनोटाइपिंग और जिनोमिक्स फैसिलिटी (एनजीजीएफ) एक “एकल खिड़की सेवा प्रणाली” है जिसे उन्नत जिनोमिक्स प्रौद्योगिकी सेवाओं को सार्वजिनक और निजी संस्थानों को सस्ती और प्रतिस्पर्धी जिनोटाइपिंग और जिनोमिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इस सुविधा से नियमित रूप से ब्रीडिंग प्रक्रिया और गतिविधियों में शामिल क्रॉप ब्रीडिंग कंपनियां और बीज कंपनियां (205) एक राजस्व का स्त्रोत बनेंगी।

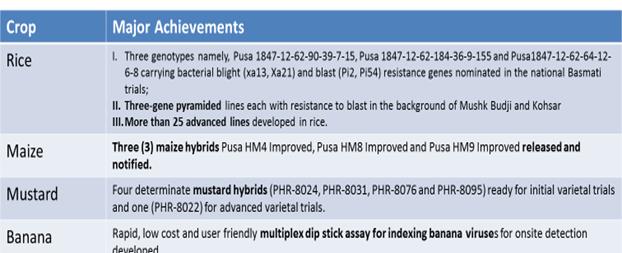

कुछ फसलवार मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

• आणविक प्रजनन के माध्यम से मक्का में पोषण गुणवत्ता के संवर्धन के जरिए तीन उन्नत हाइब्रिड मक्का को विकसित किया गया।

• पूसा एचएम4 उन्नत प्रोटीन की गुणवत्ता और उच्च ट्रिप्टोफैन (0.91 प्रतिशत) व लाइसीन (3.62) से लैस है। इसे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए जारी और अधिसूचित किया गया है।

• पूसा एचएम8 उन्नत प्रोटीन की गुणवत्ता और उच्च ट्रिप्टोफैन (1.06 प्रतिशत) व लाइसीन (4.18 प्रतिशत) से लैस है। इसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र [महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु] के लिए जारी और अधिसूचित किया गया है।

• पूसा एचएम9 उन्नत प्रोटीन की गुणवत्ता और उच्च ट्रिप्टोफैन (0.68 प्रतिशत) व लाइसीन (2.97 प्रतिशत) से लैस है। इसे उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र [बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश] के लिए जारी और अधिसूचित किया गया है।

पशु जैव-प्रौद्योगिकी

• मवेशियों और भैंसों के लिए मूत्र आधारित आरंभिक गर्भावस्था नैदानिक किट।

• क्रेनियल क्रूसिएट लिगामेंट रप्चर सर्जरी के लिए 6 सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील टीपीएलओ प्लेटें।

• काइमरिक चिकन के निर्माण के लिए पीजीसी आधारित विधि विकसित की गई।

• दूध के नमूनों में माइकोबैक्टीरियम एवियम उप-प्रजाति पाराट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए नेनो-इम्यूनो रैपिड टेस्ट।

• घरेलू पशुधन में जॉने की बीमारी के निदान की नई विधि।

प्रक्रिया/उत्पाद/तकनीक विकसितः

यूजर एजेंसी/उद्योग/हितधारकों को हस्तांतरित प्रकिया/उत्पाद/प्रौद्योगिकी

• प्रति टीके के लिए उद्योग जगत को ब्रुसेला एस19 म्यूटेंट की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

प्रक्रिया/उत्पाद/तकनीक का व्यवसायीकरणः

• लो पैसेज हाई टिट्रे कैनाइन पार्वो वायरस (सीपीवी-2बी) वैक्सीन (टीआरपीवीबी)।

• वीरोक्लीन (कीटाणुनाशक से हाथ साफ करना) (टीआरपीवीबी)।

• भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंड्री रोगों से निपटने के लिए 'एक स्वास्थ्य' के लिए समूह (कंसोर्टियम फॉर वन हेल्थ) को स्थापित किया गया (ए) चयनित जूनोटिक रोगों और ट्रांसबाउंड्री पशु रोगों (टीएडी) की राज्यवार और देशव्यापी डेटा की उपलब्धता, (बी) इस क्षेत्र में उपयोग के लिए स्वदेशी परीक्षण को मान्यता (सी) महत्वपूर्ण संदर्भ (सकारात्मक और नकारात्मक) सेरा बैंकों का संग्रह, (डी) मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सुविधा और पशु मॉडलों की प्रयोगशाला को बनाना जैसे प्लेटफार्मों का विकास (ई) एक साथ काम करने के लिए पशु चिकित्सा एवं चिकित्सा केन्द्रों और प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क की स्थापना (एफ) रोग वाहक की घुसपैठ के संदर्भ में सीमा सुरक्षा की दिशा में निवेश शुरू करने और (जी) भारत में एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सतत प्रयास और स्थिरता के रास्ते के लिए रणनीति प्रदान करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना।

• देशी पशुओं की नस्लों के संरक्षण के लिए और दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिनोमिक्सः पांच प्रमुख नस्लों-गिर, थारपारकर, कांकरेज, लाल सिंधी और साहीवाल में से 20 जानवरों सहित 176 जानवरों के पूरे जिनोम सिक्वेंसिंग डेटा (30 एक्स शामिल) को तैयार किया गया। मसौदा जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए 4 प्रमुख दुधारू नस्लों (गिर, साहीवाल, थारपारकर और कांकरेज) को इकट्ठा किया गया है।

जलीय कृषिः

• लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में सीएमएलआरई फील्ड स्टेशन में “समुद्री सजावटी अकशेरूकीय के लिए जर्मप्लाज्म संसाधन केंद्र”। अब तक, केंद्र में 280 से अधिक सजावटी झींगा को एकत्रित किया गया और संग्रह किया गया। झींगा के साथ थिट्रोडेशाइना नेन्सिस को पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में दर्ज किया गया। इसके अलावा, 70 टेंटकल समुद्री एनिमोन भी एकत्रित किए गए और उनके अलैंगिक प्रजनन पर काम किया जा रहा है। झींगा की 5 प्रजातियों के लिए ब्रूड स्टॉक विकास को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया।

• प्रोटियोमिक प्रोफाइलिंग के द्वारा रोहु के लिए संदर्भ प्रोटोमी मानचित्र विकसित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 10,000 से अधिक अनूठे प्रोटीनों की पहचान हुई है। रोहू में आगे ओमिक्स शोध के लिए आधार रेखा के रूप में संदर्भ प्रोटोमी मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है।

• सीबास किडनी और ग्रुपर आई सेल लाइनों का उपयोग करके मछली के नोडावायरस के खिलाफ एक संपूर्ण वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया गया।

ऊर्जा, जैव संसाधन, पर्यावरण और वन जैव प्रौद्योगिकी

• क्लीन टेक डेमो पार्क का शुभारंभः सराय काले खां, सनडायल पार्क के पास बारापुल्ला ड्रेन साइट पर डीबीटी-बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन 08 अक्टूबर 2020 को माननीय विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किया गया। डीबीटी-बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उपयोग डीबीटी और बीआईआरएसी के सहयोग से नवीन अपशिष्ट से उपयोगी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा।

• 2जी इथेनॉल प्रौद्योगिकी को 1टीपीडी स्केल के साथ स्टीम एक्सप्लोशन पायलट प्लांट के साथ 300 किलोग्राम/प्रतिदिन स्केल पर प्रदर्शित किया गया।

• डीबीटी-आईओसी केंद्र ने एक फंगल म्यूटेंट विकसित किया है जो 5 लीटर पैमाने पर शोरबा के लगभग 12 एफपीयू/एमएल का उत्पादन करता है। इस एंजाइम प्रौद्योगिकी को 10 एफपीयू/एमएल एंजाइम टिटर वल्यू के साथ 5 हजार लीटर बायोरिएक्टर तक बढ़ाया गया है।

• हाइपरथेरोफाइल एंजाइम हाइड्रॉलेज रिसर्च सेंटर (एचईआरसी) की स्थापना आईआईएसईआर मोहाली में थर्मोफिलिक और हाइपरथेरोफिलिक जीवों एवं उनके एंजाइमों के भंडार के रूप में की गई है। इस केंद्र ने कई कार्बोहाइड्रेट सक्रिय एंजाइमों का क्लोन और उत्पादन किया है जिनका 2जी इथेनॉल और बायोरिफाइनरी अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

• अपशिष्ट से ऊर्जाः 3 टन-7 टन/ दिन के पैमाने पर उन्नत बायोमिथेनेशन प्रक्रिया द्वारा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (जैव कार्बनिक अंश) को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए दो नमूना संयंत्रों को सफलतापूर्वक चालू और संचालित किया गया है। हैदराबाद और गोवा में स्थित संयंत्रों की पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन के लिए परीक्षण चल रहा है।

मिशन इनोवेशन (एमआई) समुदाय के साथ जुड़ाव:

• भारत मिशन इनोवेशन (एमआई) मिनिस्ट्रियल में सक्रियता से भाग ले रहा है और 23 सितंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित 5वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (एमआई-5) में माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की अगुवाई में डीबीटी सचिव डॉ. रेणु स्वरूप और डीबीटी व डीएसटी के अन्य उच्च अधिकारी शामिल हुए थे।

• इस बैठक ने सदस्यों के संयुक्त बयान के जरिए राष्ट्रीय लक्ष्यों की मदद करने के लिए आवश्यक समाधानों और प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाते हुए नवाचारों में तेजी लाने और स्वच्छ ईंधन अपनाने को सुविधाजनक बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। विस्तृत जानकारी http://mission-innovation-india.net/mi-5/ पर देखी जा सकती है।

• घरों से निकला गंदा पानी और डिस्टलरी, पेपर व पल्प मिल और वस्त्र उद्योग से निकले कचरे समेत औद्योगिक प्रदूषित जल को शोधित करने के लिए कस्टमाइज्ड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड (सीडब्ल्यू) प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है।

• बारापुल्ला नाले से तैरते हुए कचरे को निकालने के लिए डीईएसएमआई, डेनमार्क के सहयोग से एक सिस्टम लगाया गया है, जो 175 टन कचरा निकालने और उसे यमुना नदी में जाने से रोक रहा है।

• नीदरलैंड के साथ साझेदारी में लोटस-एचआर परियोजना के तहत, अपशिष्ट जल के अधिकतम शोधन के लिए परिशोधन संयोजन के चुनाव को सुविधाजनक बनाने के लिए बारापुल्ला नाले पर अपशिष्ट जल परिशोधन तकनीक के टूलबॉक्स को लगाया गया है।

• डीबीटी ने पूर्वोत्तर में फाइटोफार्मास्यूटिकल्स (हर्बल दवाएं) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फाइटोफार्मास्यूटिकल्स मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन की शुरुआत की थी। औषधीय पौधों के लिए एक क्यूसी और क्यूए सुविधा पहले ही स्थापित की जा चुकी है और पूर्वोत्तर भारत के औषधीय पौधों से फाइटोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए प्रायोगिक स्तर पर अर्क निकालने के लिए सीजीएमपी सुविधा को स्थापित किया जा रहा है। सीएसआईआर और आईसीएमआर के साथ साझेदारी में, फाइटोफार्मास्यूटिकल दवाओं की एक श्रृंखला बनाई गई है।

• वैश्विक बाजार के लिए हल्दी से पोषक उत्पादों/आहार पूरक को बनाने के साथ-साथ विभिन्न रोग क्षेत्रों के लिए सरक्यूमिनॉयड्स/कर्क्यूमिन-आधारित उपचार विधि विकसित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल उत्पादित करने के लिए हल्दी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

• डीबीटी ने आयुष क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकीय पहल के बारे में अंतर-मंत्रालयी सहयोग और एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय व डीबीटी के बीच सूचना साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए है। आयुष और डीबीटी मंत्रालय की ओर से संयुक्त वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

• सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू; आईसीएआर-सीआईआरजी, मथुरा; और आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल द्वारा संयुक्त रूप से गोजातीय मास्टिटिस के लिए फाइटोफार्मास्यूटिकल उत्पाद को विकसित किया गया। गोजातीय मास्टिटिस के लिए संक्रमण रोधक और दर्द निवारक के रूप में तीन खास ज़ेल (gel) उत्पादों को बनाने के लिए चार औषधीय पौधों (टर्मिनलिया बेलरिका, पाइपर बीटल, बोसवेलिया सेराटा और बर्जेनिया सिलियाटा) से छह सर्वश्रेष्ठ अर्कों का चुनाव किया गया था।

• नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स (एनसीएमआर): कुल 4,778 कल्चर्स चिन्हित किए गए हैं। ‘जनरल डिपॉजिट’ श्रेणी के तहत जमा कल्चर्स की कुल संख्या 5,942 तक पहुंच गई है, जिनमें से 3,500 कल्चर्स सत्यापन के बाद ऑनलाइन कैटलॉग में सूचीबद्ध हो चुके हैं, और शिक्षा व उद्योग के लिए सुलभ हैं। इस वर्ष समकक्ष विशेषज्ञों की समीक्षा वाले कुल 21 शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। भारतीय हिमालय के आसपास से जुटाई गई मटर की जड़ की गांठों से अलग किए गए राइज़ोबियम इंडिकम एसपी. नव., टमाटर की छाल से अलग किए गए क्लेबसिएला इंडिका एसपी. नव. और स्यूडोमोनास ललकुआनेसिस एसपी नामक बैक्टीरिया की तीन नई प्रजातियों की व्याख्या की गई थी।

• देश में जैविक-संसाधनों और जैव-विविधताओं से जुड़ी सारी सूचनाओं को एक मंच पर लाने के लिए इंडियन बायोरिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (आईबीआईएन) बनाया गया है। भारतीय मानसून के क्रम में बदलावों की निगरानी के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ साझेदारी में जैकोबिन कुकू की सैटेलाइट टेलीमेट्री ट्रैकिंग, आईपीआईएन परियोजना का एक अंग है और संरक्षण व जलवायु निगरानी कार्यक्रमों की योजना बनाने में मददगार हो सकता है।

ज्ञान का सृजन:

• देश में विभिन्न सरकारी संगठनों की व्यापक आर्थिक सहायता से तैयार जीवविज्ञानिक आंकड़ों को जुटाने, भंडारण करने, टिप्पणी लिखने और साझा करने के लिए डीबीटी द्वारा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर (आईबीडीसी) स्थापित किया गया। आईबीडीसी आयुर्विज्ञान के शोधकर्ताओं को एक सेंट्रल रिपॉजिटरी में जीवविज्ञानिक सूचनाएं जमा करने में सक्षम बनाएगा और इस प्रकार सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल से तैयार सूचनाओं को खोने से बचाएगा। यह आंकड़ों के गुणवत्ता नियंत्रण, देखभाल और टिप्पणियों को दर्ज करने का काम करेगा। यह कोशिशें जमा होने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने में मदद करेगा और इस प्रकार देश में होने वाले प्रयोगात्मक शोध की गुणवत्ता में सुधार होगा।

• सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरण - कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) और फेफड़ों से जुड़े रोगों, मधुमेह व हृदय रोगों, नेत्र रोग, तंत्रिका रोग के क्षेत्र में बड़े आंकड़ों व जीन विज्ञान और विधियों/दवाओं के विकास में सहायता दी गई थी। कैंसर में उन्नत अनुसंधान के लिए एआई उपकरणों और डेटाबेस विकसित करने के लिए कैंसर के लिए एक इमेजिंग बायोबैंक भी बनाया गया था। इसका उद्देश्य कैंसर की जांच/रोग का पूर्वानुमान और कैंसर का इलाज करना होगा।

• जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली (बीटीआईएस) नेटवर्क में सुधार : इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीटीआईएसनेट के नए केंद्रों को ढांचागत बायो-इनफॉर्मेटिक्स (जैव-सूचना विज्ञान)/दवा की खोज/दवा के विकास/ केम-इनफॉर्मेटिक्स (रसायन-सूचना विज्ञान), मशीन लर्निंग, जिनोम इंफॉर्मेटिक्स (जीन संबंधी सूचना विज्ञान)/मेटा जिनोमिक्स/सिस्टम्स बायो/माइक्रोबियल, कृषि/पौधे/पशु, मानव रोगों/रोग सूचना विज्ञान, जैव विविधता, प्रोटिओमिक्स (प्रोटीन का व्यापक अध्ययन) और मेटाबोलमिक्स (छोटे कणों का व्यापक अध्ययन) के क्षेत्रों में वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह केंद्र (स्पोक) आईबीडीसी(हब) से जुड़े होंगे।

• जेनोवॉल्ट: “क्लाउड आधारित जिनोमिक्स रिपॉजिटरी”: जेनोवॉल्ट (क्लाउड आधारित जिनोमिक्स रिपॉजिटरी) को पुणे में आयोजित एक्सीलरेटिंग बायोलॉजी 2020: एसएनआईपीएस से एसपीआईएनएस, में डॉ. रेणु स्वरूप, सचिव डीबीटी, डॉ. हेमंत दरबारी, महानिदेशक सीडीएसी, पद्म भूषण डॉ. विजय भटकर, चांसलर, नालंदा विश्वविद्यालय, प्रो. लक्ष्मीकांत काले, इलिनोइस विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में शुरू किया गया था। यह क्लाउड-आधारित जिनोमिक रिपॉजिटरी बेहद शक्तिशाली विश्लेषणात्मक इंजनों के साथ तेजी से अभिलेख करने और उसे दोबारा उपलब्ध कराने वाले उपकरणों को सक्षम बनाता है। जेनोवॉल्ट ओपनस्टैक क्लाउड पर आधारित भारत की पहली जिनोमिक्स रिपॉजिटरी है। यह केंद्रीकृत रिपॉजिटरी स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और व्यक्ति विशेष के इलाज में बेहद उपयोगी होगी।

• जैव-लिपोसोम की मध्यस्थता वाली सीआरआईएसपीआर-सीएएस9 डिलीवरी सिस्टम: सीआरआईएसपीआर-सीएएस9 आधारित जीन का संपादन करने वाले उपकरणों (जेनोम एडिटिंग टूल्स) को कुशलता से कोशिका के भीतर डालने के लिए एक नया जैव प्रेरित लिपिड नैनोकैरियर सिस्टम बनाया गया है। जैव-प्रेरित लिपिड नैनोकैरियर डिलीवरी सिस्टम विकसित होने से विभिन्न दुर्लभ और आनुवांशिक बीमारियों के लिए नए जीन थेरेपी-आधारित चिकित्सीय समाधान को खोजने की नई संभावनाएं बनेंगी।

• “भारत में नैनो आधारित कृषि लागत और खाद्य उत्पादों का मूल्यांकन करने के लिए दिशा-निर्देश” जारी करना: डॉ. हर्षवर्धन, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री पुरुषोत्तम खोदाभाई रूपाला के साथ 7 जुलाई 2020 को “भारत में नैनो आधारित कृषि लागत और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश” जारी किए गए। ये दिशानिर्देश ‘नैनो-कृषि-लागत उत्पादों (एनएआईपी) और नैनो-कृषि उत्पादों (एनएपी) पर लागू होते हैं। ये दिशा-निर्देश एनएम से बने नैनो कंपोजिटर्स व सेंसरों और उन पर भी लागू होते हैं, जिन्हें आंकड़े जुटाने के लिए फसलों, भोजन और चारे के साथ सीधे संपर्क की जरूरत होती है।

डीबीटी-एचआरडी मुख्य उपलब्धियां 2020-21:

• 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2024-25) के दौरान डीबीटी पीजी शिक्षण कार्यक्रम के तहत समर्थित पाठ्यक्रमों की संख्या: 70

• अभी चल रही डीबीटी जेआरएफ फेलो की संख्या: 767

• 2020-21 में चयनित नए डीबीटी जेआरएफ फेलो की संख्या: 477 (श्रेणी-I)

• अभी जारी डीबीटी आरए फेलो की संख्या: 183

• 2020-21 में चयनित नए डीबीटी-आरए फेलो की संख्या: 36

• डीबीटी की ओर से देश भर के 59 केंद्रों पर डीबीटी जेआरएफ और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी (जीएटी-बी) का आयोजन।

डीबीटी-कौशल विज्ञान कार्यक्रम:

• छह राज्यों में लागू। तीन अन्य राज्यों में लागू करने के लिए उनके प्रस्तावों को मंजूरी। 25 राज्य/संघ राज्य प्रदेशों के प्रस्तावों का मूल्यांकन जारी।

• 15 कौशल विकास पीजी डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए सहायता जारी है।

डीबीटी स्टार कॉलेज योजना

• वर्तमान में देश भर के 240 स्नातक कॉलेजों को डीबीटी स्टार कॉलेज योजना के तहत मदद दी जा रही है। इस वर्ष 52 नए कॉलेजों को सहायता दी गई, जिनमें से 33 कॉलेज शहरी क्षेत्रों में और शेष 19 कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। कुल 7 कॉलेजों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार दर्जा दिया गया; जिनमें 6 शहरी और 1 ग्रामीण कॉलेज शामिल है।

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग बायोकेयर (बायो टेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रि-ओरिएंटेशन) कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को विज्ञान क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है, ताकि उनके समृद्ध व मूल्यवान योगदान और उनकी रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने में मदद की जा सके। इस वर्ष 3 महिला वैज्ञानिकों को बायोकेयर अनुदान का लाभ लेने के बाद स्थायी रोजगार मिला।

बुनियादी ढांचा

• 53,685 उपयोगकर्ताओं ने सहज पोर्टल का (सितंबर 2020 तक) उपयोग किया और कोविड-19 महामारी के चलते 4 महीने की पाबंदियों के बावजूद लगभग 2 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा किया। आगे के विश्लेषण से पता चला कि 38,501 उपयोगकर्ता उन संस्थानों से थे, जहां इस उपकरण को लगाया गया है, 5284 उपयोगकर्ता अन्य संस्थानों और औद्योगिक साझेदारों से आए बाहरी उपयोगकर्ता थे।

• ईएसआरएफ, फ्रांस में “एक्सेस टू स्ट्रक्चर बायोलॉजी फैसिलिटीज” के तीसरे चरण की शुरुआत: फ्रांस के ग्रेनोबल स्थित यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी (ईएसआरएफ) दुनिया का सबसे गहन एक्स-रे स्रोत और संघनित व सजीव द्रव्य विज्ञान में बुनियादी व नवाचार प्रेरित अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। अब तक 300 से अधिक पीएचडी छात्रों और 1.52 लाख शोधकर्ताओं ने सेवाओं का उपयोग किया है और उच्च प्रभाव वाले 500 से ज्यादा अनुसंधान लेख प्रकाशित कराए हैं।

सम्मेलन, यात्रा, प्रदर्शनी और लोकप्रिय व्याख्यान (सीटीईपी)

• महामारी से पहले सम्मेलन, यात्रा, प्रदर्शनी और लोकप्रिय व्याख्यान के तहत सहायता के लिए 122 प्रस्ताव मिले थे, 101 प्रस्तावों के लिए सहायता के लिए सिफारिश की गई और आर्थिक मदद के लिए 43.62 लाख रुपये जारी किए गए।

सामाजिक कार्यक्रम

• 5 नए रूरल बायोरिसोर्स कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में एक-एक और आंध्र प्रदेश में दो, स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों से यादगीर, अकोला व वाशिम, विरुधनगर, विजयनगरम और कडप्पा जैसे आकांक्षी जिलों के एससी/एसटी समुदाय, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं में से लगभग 4000 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

• जैविक और कृषि-आर्थिकी अनुपूरण (आयरन, जिंक, प्रोटीन) के तहत आकांक्षी जिलों मोगा और फिरोजपुर, पंजाब में फोर्टिफाइड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रंगीन गेहूं की खेती ने किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये से 4000 रुपये तक ज्यादा आय पाने में मदद की है।

• डीबीटी ने ग्रामीण क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, महिलाओं, युवाओं, एससी/एसटी और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लगभग 20,000 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 53 परियोजनाओं को वित्तीय मदद दी है। इन लाभार्थियों में से, 8518 व्यक्तियों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत लागू परियोजनाओं के तहत सहायता दी गई है।

बायोटेक-किसान ने देश के प्रत्येक 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में एक मंच बनाया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों एवं वैज्ञानिकों को जोड़ना और किसानों व कृषि के लिए नई पहलकदमियां करना है। सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्रायोगिक पैमाने के स्तर पर बायोटेक-किसान हब बनाए जा चुके हैं। कार्यक्रम को अब बढ़ाया गया है। देश में 105 आकांक्षी जिलों को शामिल करते हुए इसकी गतिविधियों को विस्तार दिया गया है। कृषि उत्पादन में सुधार करने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने की सोच के साथ कार्यक्रम किसानों का नए वैज्ञानिक नवाचारों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम ने कृषक समुदाय के लाभ के लिए 200 प्रयास किए हैं और अब तक 25000 से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

• विभाग ने एएमएस-डीबीटी न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप (एनआईएफ) की शुरुआत करने के लिए एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस (एएमएस), यूके के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया। यह अनूठा अवसर संयुक्त साझेदारी में भारतीय छात्रों के लिए यूके और भारत में चिकित्सकीय और रोगी-उन्मुख अनुसंधान करने के लिए 3 साल के लिए पूर्ण सहायता के साथ पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप उपलब्ध कराएगा। यह फेलोशिप नवोदित युवा शोधकर्ताओं में से असाधारण शोधकर्ताओं को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सलाह और प्रशिक्षण अनुभव दिलाने के साथ-साथ करियर के शुरुआती दिनों में स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में बदलाव को सुविधाजनक बनाएगा।

• जलवायु परिवर्तन के खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विभाग ने कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु के अनुरूप लचीला भविष्य बनाने में मदद करने के लिए हॉरिजोन-2020 फ्रेमवर्क के तहत “ग्रीन डील” के लिए यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी की। विभाग स्वच्छ, किफायती और सुरक्षित ऊर्जा, स्वच्छ और कुशल कचरा प्रबंधन वाली अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) के लिए उद्योग, फार्म-टू-फोर्क (खेत से खाने की मेज तक) रणनीति, जैव विविधता व इकोसिस्टम से जुड़ी सेवाएं और शून्य-प्रदूषण, विषाक्त-मुक्त वातावरण पर केंद्रित संयुक्त शोध व नवाचार के प्रयासों में सहायता देगा।

बहुपक्षीय सहयोग:

• यूरेका-ग्लोबल स्टार्स इंडिया पहल को कुछ ऐसे सहयोग करने के लिए बनाया गया है कि भारतीय शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान परिवर्तन आधारित अनुसंधान (ट्रांसलेशन बेस्ड रिसर्च) को बढ़ाने के लिए यूरेका सदस्य देश के औद्योगिक साझेदार से सहयोग कर सकें। यह साझेदारी यूरेका के सदस्य देशों के साथ 2018 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 2020 में क्रमशः हेल्थकेयर, कृषि और जल की समस्याएं दूर करने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दो संयुक्त अपील की वजह बनी।

• संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को गति देने के लिए 12 नवंबर, 2014 को यूनाइटेड किंगडम व उत्तरी आयरलैंड सरकार के व्यापार नवाचार एवं कौशल विभाग और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने न्यूटन-भाभा कार्यक्रम (यूके-भारत शोध व नवाचार साझेदारी) के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन की वजह से “मानव-पर्यावरण सहभागिता और सतत विकास लक्ष्यों” के लिए टीएएसई (सतत धरती की ओर) पहल के तहत प्रस्ताव पर एक साझा अपील की घोषणा हुई।

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के साथ,संयुक्त बहुपक्षीय साझेदारी पहल के तहत एक समन्वय एजेंसी के रूप में, ब्रिक्स-2020 एसटीआई फ्रेमवर्क प्रोग्राम के तहत “कोविड-19 महामारी के लिए प्रतिक्रिया” पर एक साझा अपील की घोषणा की।

एनईआर कार्यक्रम

• सतत विकास को बढ़ावा देने और एनईआर के अनूठे जैव संसाधनों का उपयोग करने और इसे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक उन्नति से जोड़ने के लक्ष्य के साथ, विभाग ने “आजीविका सुरक्षा और उद्यमिता विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैव संसाधनों के विकास और उपयोग” पर कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनईआर की प्राथमिकता वाले संसाधनों पर विकसित, साबित हो चुकी प्रभावशीलता के साथ पहले से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की उद्यमशीलता के परिणामों को प्रदर्शित करना और उसे जमीन पर उतारना है।

• विभाग ने “पूर्वोत्तर क्षेत्र के रासायनिक पारिस्थितिकी तंत्र की समझ” पर एक कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत मेटाबोलमिक्स टूल्स का इस्तेमाल करके कणों के स्तर पर संवादों का अध्ययन करते हुए एनईआर के अनूठे पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में भूमिका निभाने वाले रासायनिक संकेतों को खोजने के लिए शोधकर्ताओं को पूरक विषयों में एक साथ लाना है। रासायनिक संकेतों के जरिए जीव कैसे एक-दूसरे से संवाद करते हैं, इसका अध्ययन और मानव जीवन व पर्यावरण सुधारने के लिए नए अणुओं की खोज करते हुए पुराने सवाल का जवाब पाया जा सकता है।

एनईआर में प्रशिक्षित कर्मचारी

• 678 छात्रों को जेआरएफ/एसआरएफ के रूप में प्रशिक्षण, 68 पोस्ट डॉक्टरल फेलो।

• 33 पीएचडी छात्रों को केमिकल इकोलॉजी कार्यक्रम और सीओई-एनईसीएबी, एएयू, जोरहाट के तहत पीएचडी की उपाधि दी गई।

• आईआईटी गुवाहाटी में एनईसीएबी में 35 एनईआर शोधकर्ताओं को हेल्थकेयर इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण।

प्रकाशन

• समकक्ष विशेषज्ञों की समीक्षा वाले जर्नल्स में 46 प्रकाशन।

पेटेंट जमा/मंजूरी

• भारतीय पेटेंट कार्यालय में आठ पेटेंट आवेदन दाखिल।

• दो पेटेंट को मंजूरी मिली (एक अंतरराष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय)।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

सीओई एएयू जोरहाट-एनईसीएबी में पाउडर आधारित फर्म्यूलेशन (बायो-टाइम; बायोज़िन-पीटीबी; बायो-सोना; बायोलियम, बायो-मेटा; बायो-जियम; बायो-वीर; बायोग्रीन; बायोग्रीन-एल) और जैव-आधारित (बायोफॉर-पीएफ) समेत बायोफर्म्यूलेशन विकसित किए गए हैं। तीन कंपनियों: वीआरएस एग्रीटेक, गुवाहाटी, स्कूल ऑफ लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट (एसएलआरडी), शिलांग, मेसर्स ऑर्गमैन आर एंड डी डिवीजन, जोरहाट के साथ बायो-इनपुट (जैविक कीटनाशक उत्पादन तकनीक) प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्यमिता विकास

• बोडोलैंड विश्वविद्यालय, कोकराझार, असम में सेंटर फॉर आंत्रप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑन मशरूम कल्चर एंड फार्मिंग का विकास: असम के बोडोलैंड जिले में मशरूम की खेती में कुल 2700 किसानों और 48 छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया।

• मेघालय में किसानों के खेतों में उन्नत कृषि तकनीक के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 150 किसानों को प्रशिक्षण।

• असम और मेघालय में 1000 किसानों को डेंड्रोबियम फूल की उत्पादन विधि के लिए प्रशिक्षण।

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल (बीआईआरएसी)

• बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल (बीआईआरएसी) बीआईआरएसी ने 1500 से ज्यादा तकनीक निर्देशित उद्यमियों, स्टार्टअप्स और छोटे व मझोले उद्योगों की मदद की है। यह काम विभिन्न परिचालन मॉडल के जरिए 1144.77 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करके और इकोसिस्टम के लिए विकास के सामंजस्य को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक, कॉरपोरेट्स, दानकर्ताओं की भागीदारी से 981.05 करोड़ रुपये जुटाए गये । 5,48,000 वर्ग फीट इंक्यूबेशन जगह बनाने के लिए 50 बायो-इनक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क बनाया गया है, जिसके साथ बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए उपकरण, तकनीक, आईपी, विधिक और कारोबारी सलाह देने के लिए अत्याधुनिक ढांचा मौजूद है। इसने इनोवेटर्स (नवाचार करने वालों) को बौद्धिक संपदा की एक सामूहिक व्यवस्था (225 से ज्यादा आईपी भरे गए) बनाने और बाजार में 150 उत्पाद व प्रौद्योगिकियों को लॉन्च करने में मदद की है।

• बीआईआरएसी का इन्क्यूबेशन सेंटर बायोनेस्ट नेटवर्क क्लस्टर देश भर के बायोटेक स्टार्टअप्स, जैसा क्लस्टर मानचित्र में दिखाया गया है, को विकास के लिए जरूरी आधार उपलब्ध कराता है। स्टार्टअप्स की संख्या 2024 तक बढ़कर 10,000 होने की उम्मीद है।

• बीआईआरएसी के बायोनेस्ट इन्क्यूबेटर्स ने स्टार्टअप्स की मदद से कोविड-19 संबंधी 130 से अधिक समाधानों के विकास का नेतृत्व किया है। बायोनेस्ट इन्क्यूबेटर्स की ओर से मार्च 2020 से अब तक 300 से ज्यादा वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसके जरिए 25,000 से ज्यादा प्रतिभागियों को लाभ मिला है।

• बीआईआरएसी का असर

• तत्काल (0-3 महीने) तैनात करने योग्य हेल्थ-टेक स्टार्ट-अप उपायों को तुरंत मदद देने के लिए बीआईआरएसी में अप्रैल 2020 में एक त्वरित आंतरिक समीक्षा समिति गठित की गई थी, जिसे कोविड फंड के तहत मदद दी जा सकती है। त्वरित समीक्षा के तहत जिन हेल्थ-टेक स्टार्ट-अप्स को मदद मिली, उनके नाम हैं : आरना बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स (सुरक्षा, पूरे शरीर को ढकने वाली किट), अल्फा कॉर्पुसल्स (फेस शील्ड्स), माइक्रोगो जीओ (जीओ एश्योर-हाथ साफ करने की स्वचालित मशीन), यूबीकेयर हेल्थ (स्पेशियलिटी मोबिलिटी हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म), आयु उपकरण (कोविड-19 के लिए ब्लूटूथ से चलने वाली डिजिटल स्टेथोस्कोप), स्वास्थ्य सेंसई (कम संपर्क या दूर से निगरानी करने वाले उपाय) और डीएनए एक्सपर्ट्स (कोविड 19 जांच का समाधान)। इसके अलावा, कोविड-19 चुनौतियों से निपटने वाले नए उपायों की बाजार में तैनाती बढ़ाने के लिए बीआईआरएसी को जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत बीआईआरएसी ने 25 स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए दो सह-वित्तपोषण भागीदारों (आईकेपी और सी-कैंप) की सहायता की है।

• बीआईआरएसी ने स्टार्ट-अप्स/कंपनियों/एलएलपी की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्षमताओं को मजबूत करके जैव-प्रौद्योगिकीय उत्पाद/प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करने के लिए आई4 (इंटेंसीफाइंग द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इनोवेशन- औद्योगिक नवाचारों के प्रभाव को सघन बनाना) की शुरुआत की। यह कार्यक्रम पिछली पीओसी के बदलाव लाने वाले विचारों को खींचने और सत्यापन, विस्तार, प्रदर्शन और उत्पादों व प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए नवाचार श्रृंखला को आगे बढ़ाने पर जोर देता है।

• ग्रैंड चैलेंज इंडिया: ने अपनी स्थापना के बाद से जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में विविध विषयों पर 20 कार्यक्रमों की शुरुआत की है। कार्यक्रमों को 3000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं और 120 से अधिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई है। सभी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नवाचारों को चिन्हित करना है, जो भारत और उसके बाहर न्यायसंगत स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लक्ष्य को पूरा करेंगे।

• ग्रैंड चैलेंज की वार्षिक बैठक 2020 : ग्रैंड चैलेंज की सालाना बैठक 19-21 अक्टूबर, 2020 के बीच आयोजित की गई थी और वैश्विक स्वास्थ्य व विकास समस्याओं से निपटने के लिए परिवर्तनकारी उपायों को प्रभावित करने व उनके निर्माण के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक नेतृत्व, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रैड चैलेंज वार्षिक बैठक-2020 का उद्घाटन किया था और मुख्य संबोधन दिया था। उन्होंने ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम की प्रशंसा की, वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ प्रयास करने पर जोर दिया और भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमताओं पर ध्यान का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शोधकर्ताओं को जोड़ने वाला एक सक्षम तंत्र बनाने में ग्रैंड चैलेंज जैसा मंच अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यापक साझेदारियों व समाधानों के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराएगा।

डीबीटी-स्वायत्त संस्थान

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 16 स्वायत्त संस्थान काम कर रहे हैं। ये संस्थान कृषि जैव प्रौद्योगिकी, पशु जैव प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और जैव-संसाधन विकास, द्वितीयक कृषि आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप बुनियादी, खोज और परिवर्तन संबंधी शोध कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों को मानव संसाधन विकसित करने और समाज से संपर्क बनाने की भी जिम्मेदारी मिली हुई है। वर्ष भर की कुछ उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

डीबीटी-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (डीबीटी-एनआईआई) ने माइकोबैक्टीरियम इंडिकसप्रैनी आधारित कुष्ठ रोग की वैक्सीन और इम्यूनोमॉड्यूलेटर तैयार किया है। इसकी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद द्वारा इम्युवैक नाम से बिक्री की जा रही है। प्रतिष्ठित जर्नल्स में 85 शोधपत्रों को प्रकाशित कराने वाले डीबीटी-एनआईआई को 5 पेटेंट मिले और 11 पेटेंट के लिए आवेदन किए गए। शोध उद्यमों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के लिए दो ट्रेडमार्क, एएसपीएजीएनआईआई और पीएएनआईआई को क्रमशः वैक्सीन और जैव-प्रौद्योगिकीय संयोजन के लिए दाखिल किया गया है। इस वर्ष, संस्थान ने विटेन बायोलॉजिकल्स के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता भी किया है।

डीबीटी-सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग (डीबीटी-सीआईएबी) ने संस्थान की ओर से विकसित विभिन्न जैव प्रसंस्करण आधारित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के लिए 7 पेटेंट स्वीकृतियां प्राप्त की हैं। जैविक तत्वों को उपयोगी पदार्थों व ऊर्जा में बदलने (बायोमॉस वेलोराइजेशन) और बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में 5 नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया था। शोध और विकास (आर एंड डी) ने स्थापित किया है कि कम-मेथॉक्सिल पेक्टिन कम वसा वाले योगर्ट को स्थिर बनाता है और उनके भौतिक-रासायनिक गुणों, रियोलॉजी (प्रवाह विज्ञान), माइक्रोस्ट्रक्चर और ग्रहण करने की स्थिति को भी सुधारता है। कीनू खली और कीनू पल्प से अवशेषों से कड़वाहट को हटाने की प्रक्रिया भी विकसित की गई थी।

डीबीटी-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी-एनआईएबी), हैदराबाद ने 43 भारतीय नस्लों की गायों के एनजीएस का उपयोग करते हुए एक उच्च-घनत्व वाली एसएनपी चिप विकसित की है। नस्ल की विशिष्ट पहचान पता लगाने के लिए प्रत्येक नस्ल के 50 नमूनों का उपयोग करते हुए यह चिप अभी सत्यापन के दौर में है। एनआईएबी ने बगैर किसी आधुनिक उपकरण की जरूरत के चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग करके सबक्लीनिक व क्लीनिकल मास्टिटिस और दूध की माइक्रोबियल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक किट बनाई है। एक परीक्षण की कुल लागत 0.50 अमेरिकी डॉलर/परीक्षण से कम है।

डीबीटी-रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी-आरसीबी): आरसीबी सेल कल्चर मॉडल में सार्स-कोव-2 के खिलाफ संभावित एंटीवायरल के परीक्षण के लिए अकादमिक और उद्योग को सेवाएं देता रहा है। अब तक, 900 से अधिक यौगिकों या हर्बल औषधीय मिश्रणों का परीक्षण किया जा चुका है। विभिन्न आरसीबी प्रयोगशालाओं में 100 से अधिक छात्र जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान और बायोस्टैटिस्टिक्स में डॉक्टरेट के डिग्री प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं। 25 छात्र वर्तमान में एकीकृत एमएससी-पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए आरसीबी के साथ पंजीकृत हैं।

डीबीटी-नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (डीबीटी-एनएबीआई) ने सेब, नाशपाती और केला जैसे फलों को तोड़ने के बाद खराब होने से बचाने के लिए गेहूं के भूसे के पॉलीसैकराइड से खास किस्म की खाद्य श्रेणी की कोटिंग विकसित की गई है। इसके अलावा, तेजी से बैक्टीरिया का पता लगाने और लगभग इंफ्रारेड लाइट में जीवाणुरोधी गतिविधि बढ़ाने के लिए एंटीबॉडी समर्थित ग्राफीन ऑक्साइड युक्त स्वर्ण नैनोकण विकसित किए गए हैं, जो खाद्य जनित रोगजनकों का पता लगाता है।

डीबीटी- राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी-आरजीसीबी): डीबीटी-आरजीसीबी ने सिर और गले के कैंसर (एचएनसी) पर शोध के लिए जांचकर्ताओं का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया है। इसके साथ लीवर कैंसर के खिलाफ संभावित एंटीकैंसर एजेंट के रूप में एक एचएनसी बायो-रिपॉजिटरी यूट्रोसाइड-बी की पहचान की गई थी। इस यौगिक को आरजीसीबी और ओएमआरएफ के साथ एक संयुक्त पहल में आगे विकसित करने के लिए क्यू-बायोमेड को लाइसेंस दिया गया था।

डीबीटी-इनस्टेम: नेचर इंडेक्स 2020 की ओर से डीबीटी-इनस्टेम को भारतीय संस्थानों में शीर्ष 50 और भारत में आयुर्विज्ञान में 7वां स्थान दिया था और अप्रैल 2020 के बाद से इसकी उपलब्धियों में तीस से अधिक प्रकाशन शामिल हैं। इनस्टेम वैज्ञानिकों ने सेल्युलर एक्टिन की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए शोध की शुरुआत की है, जो सूक्ष्मजीवों से जटिल जीवों तक एक प्रमुख संरक्षित प्रोटीन है और अन्य रोगों के साथ-साथ मलेरिया, लीशमैनियासिस के इलाज में उभरती हुई औषधि है। एडीबीएस कार्यक्रम के तहत एक हालिया अध्ययन ने बचपन के प्रतिकूल अनुभवों के परिणामों को जांचा और एक अध्ययन भी प्रकाशित किया, जिसने कल्चर डिश में ऑटिज्म-एक बड़ी और उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती-मॉडलिंग में एक प्रभावशाली छलांग लगाई है। साथ ही में, इन अवलोकनों ने नए संभावित चिकित्सीय लक्ष्य उपलब्ध कराया है, जिसका प्री-क्लीनिकल प्लेटफॉर्म में मूल्यांकन किया जा सकता है और अंतत: यह अधिक कुशल उपचार के रूप में परिवर्तित हो सकता है।

डीबीटी-नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस (डीबीटी-एनसीसीएस): बीआईआरएसी के नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत बायो-फार्मा में उपयोग करने के लिए कैरेक्टराइज्ड मैमेलियन सेल्स की बैंकिंग, सुरक्षित रूप से जमा रखने और आपूर्ति करने के लिए एक जीएमपी आधारित नेशनल रिपॉजिटरी स्थापित की गई थी। आशाजनक प्रोटीनों की पहचान की गई थी, जो मल्टीपल मायलोमा, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे ज्यादा होने वाले ब्लड कैंसर, के लिए बायोमार्कर और चिकित्सीय लक्ष्य के रूप में काम कर सकते हैं।

डीबीटी- इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (डीबीटी-आईबीएसडी): हिमालय के जैव संसाधनों के विकास पर और भविष्य के विकास के लिए उसके उपयोग पर ज्यादा जोर देने के साथ पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए हिमालयी जैव संसाधन मिशन को शुरू किया गया था। माइक्रोबियल संसाधन कार्यक्रम में, माइक्रोबियल रिपॉजिटरी में बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसेट्स और यीस्ट समेत 72,000 से ज्यादा कल्चर्स जमा किए गए हैं।

डीबीटी-डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र (डीबीटी-सीडीएफडी) ए) देश भर की कानून प्रवर्तन एवं जांच एजेंसियों, कानून के तहत विभिन्न न्यायालयों में 33 मामलों में उच्च गुणवत्तायुक्त फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेवाएं बी) 500 से अधिक लोगों के लिए आनुवांशिक निदान सेवाएं, जन्म से पूर्व निदान और चिकित्सीय आनुवांशिक परामर्श सेवाएं सी) 490 नमूनों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेवाएं प्रदान करता है। 33 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और 1 पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है।

डीबीटी-राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्लीः मार्कर आधारित चयन के माध्यम से, बड़े बीज के गुण को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण देशी चना किस्म जेजी11 (आईसीसीवी 93954) में स्थानांतरित किया गया। इससे मूल जनक की तुलना में उन्नत जेजी1 किस्म की पैदावार में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह किस्म भारत के 16 विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों में उन्नत किस्म के परीक्षण-2 (एवीटी-2) से गुजर रही है।

ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद ने 40 आइसोलेट्स के एक डेंगू वायरस रिपॉजिटरी की स्थापना की जिन्हें टीका विकास, डेंगू संरचनात्मक ई प्रोटीन प्लेटफॉर्म के लिए एंटीबॉडी आधारित चिकित्सीय खोज और विकास को सहायता के लिए तथा डेंगू संबंधी शोध की सुविधा के लिए एजी129 माउस ब्रीडिंग और कॉलोनी, एक नये एचआईवी-1 भारतीय क्लेड सी नेटिव की पहचान की जैसे टेरिमर एंटीजन, जिसने खरगोश मॉडल में अनुकूल प्रतिरक्षण का प्रदर्शन किया, वीएवीबी12 एंटीटॉक्सिन की क्रिस्टल संरचना को हल किया और वीएपीबीसी 12 टॉक्सिन-एंटीटॉक्सिन कॉम्पलेक्स आदि के एक हेटरो-ऑक्टामेरिक मॉडल को तैयार किया। टीका विकास को सहायता देने के लिए डीबीटी-टीएचएसटीआई ने निम्नलिखित राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना की-

• आईएसओ 17025:2017 मानक के तहत मान्यता के लिए एनएबीएल द्वारा बायोअसे प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई।

• 10 लाख से अधिक जैविक नमूने बायो रिपॉजिटरी में संग्रहित किए गए।

• छोटी पशु सुविधा का उन्नयन और विस्तार।

• फेरेट सुविधा का निर्माण।

• एनसीआर-बायोटेक क्लस्टर में जैव सुरक्षा स्तर-3 की सुविधा।

• भारत की ओर से डेंगू आइसोलेट्स की रिपॉजिटरी।

• इस संस्थान ने इस वर्ष के दौरान 28 शोध पत्र प्रकाशित किए, 8 पेटेंट के आवेदन, एक कॉपीराइट के लिए आवेदन, एक ट्रेडमार्क के लिए आवेदन, 4 प्रौद्योगिकियों को विकसित किया, 4 प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और 1 प्रौदयोगिकी का व्यवसायीकरण किया।

डीबीटी-इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (डीबीटी-आईएलएस): इस संस्थान ने वर्ष 2020 के दौरान 35 शोध पत्रों का प्रकाशन किया। स्तन कैंसर के मामले में टैमोक्सीफेन के प्रति संवेदनशीलता हासिल करने के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की गई। मानव आईआरजीएम को इंटरफेरॉन-सिग्नलिंग के एक मास्टर सप्रेसर यंत्र के रूप में दिखाया गया था और आईआरजीएम को लक्षित करने से एक व्यापक एंटी-वायरल प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसे एंटी-वायरल थैरेप्यूटिक्स के लिए आगे विकसित किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ने व्यवसायीकरण के लिए घाव भरने के लिए करक्यूमीन स्पंज के उत्पादन के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है।

डीबीटी-इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी-आईसीजीईबी): इस वर्ष के दौरान आईसीजीईबी के वैज्ञानिक कम्पेटिटिव एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग के माध्यम से 4.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर पाने में सक्षम रहे और उन्होंने पीयर-रिव्यूड जर्नल्स में 104 प्रकाशन भी किए है। संस्थान ने एक राष्ट्रीय और तीन अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किए और एक पेटेंट को 2020 में स्वीकृति भी मिली है।

डीबीटी-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स (डीबीटी-एनआईएमजी), कल्याणीःआईसीजीसी-एनआईबीएमजी की इंडिया प्रोजेक्ट टीम ने समग्र जिनोमों के पैन-कैंसर विश्लेषण में भाग लिया, आईसीजीसी और टीसीजीए की एक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक पहल जिसने 2,658 समग्र कैंसर जिनोमों और समग्र जिनोम के पैन-कैंसर विश्लेषण (पीसीएडब्ल्यूजी) से 38 ट्यूमर प्रकारों में उनके सामान्य ऊतकों के मिलान से एकीकृत विश्लेषण इंटरनेशनल कैंसर जिनोम कंसोर्टियम (आईसीजीसी) और द कैंसर जिनोम एटल (टीसीजीए) के समूह ने किया। आरएएन/तंबाकू और जीएसटीपी1 एए-जिनोटाइप का उपयोग करने की आदत मुख कैंसर के जोखिम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्थान ने 29 लेख प्रकाशित किए हैं, 30 पीएचडी छात्रों और 17 आईपीएचडी छात्रों को सहायता दी है।

डीबीटी-नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट (डीबीटी-एनबीआरसी), मानेसरः जापानी इंसेफलाइटिस वायरस (जेईवी) संक्रमण को माइक्रोग्लिया के क्लासिकल एक्टिवेशन (एम1) को प्रेरित करने वाला पाया गया, जो प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स के उत्पादन को संचालित करता है जबकि अल्टरनेटिव एक्टिवेशन (एम2) को रोकता है जो उत्तेजक प्रतिक्रिया को कम करने में मदद कर सकता है जिससे उत्तेजक प्रतिक्रिया, माइक्रोग्लिया सक्रियता और न्यूरोनल एपोप्टोसिस उत्प्रेरित हो सकता है। नींद की कमी, उम्र बढ़ने और अल्जाइमर रोग के दौरान एक रोग की स्थिति यादाश्त की भंडारण क्षमता के साथ जुड़े सिनेप्स में समझ संबंधी दुर्बलता (इंपेयरमेंट ऑफ़ ट्रांसलेशन) का कारण बनता है। डीबीटी एनबीआरसी गुडगांव स्थित सिविल अस्पताल शहर के रोगियों के साथ-साथ पड़ोसी जिलों के भी न्यूरोलॉजिकल बाह्य रोगियों को भी सेवाएं प्रदान करता है। नई दिल्ली स्थित एम्स के सहयोग से स्थापित मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी (एमईजी) सुविधा का उपयोग करते हुए परिष्कृत जांच के लिए मिर्गी के रोगी एनबीआरसी में आते हैं। एनबीआरसी में विकसित बच्चों में डिस्लेक्सिया के आकलन के लिए भारतीय भाषाओं में एक उपकरण ‘डीएएलआई’ की काफी मांग है और इसे देशभर में तेजी से अपनाया जा रहा है।

एनबीआरसी के वैज्ञानिकों ने न्यूरोइमेजिंग डेटा से इनपुट को एकीकृत करने और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे विभिन्न मस्तिष्क रोगों के निदान में मदद करने के लिए नैदानिक जानकारी के लिए ब्रह्मा और अंश नाम से विशेष उपकरण विकसित किए हैं। यह उपकरण मस्तिष्क टेम्पलेट पर मानकीकृत किये गये है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं।

भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

• बीआईबीसीओएल ने अपने पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को बाइवेलन्ट ओरल पोलियो वैक्सीन का उत्पादन जारी रखा और बीओपीवी की आपूर्ति भी की।

• बीआईबीसीओएल ने बीआईआरएसी के सहयोग से ओरल हैजा वैक्सीन उत्पादन की शुरुआत की दिशा में पहल की है। बीआईबीसीओएल ने इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट (आईवीआई) कोरिया के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत ओरल हैजा वैक्सीन के प्रयोगशाला स्तर पर उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधा की शुरुआत की है।

• बीआईबीसीओएल का उद्देश्य प्लाज्मा व्युत्पन्न दवाएं (एल्बूमिन और इम्युनोग्लोबुलिन) का उत्पादन करना है और इसके लिए बीआईबीसीओएल ने एनआईआई, नई दिल्ली के साथ सहयोग किया है और प्रयोगशाला स्तर पर विकास प्रक्रिया को शुरू किया है।

कोविड-19 से मुकाबले के लिए हैंड सैनिटाइजर

• अनुसंधान एवं विकास से जुड़े चरण में चार फार्मूलेशन विकसित किए गए हैं और छोटे स्तर पर उत्पादन के लिए लाइसेंस भी प्राप्त किया गया है।

• बीआईबीसीओएल ने किफायती दरों पर विभिन्न संस्थानों को शराब आधारित फार्मूलेशन का उत्पादन और आपूर्ति की है।

• जिंक + विटामिन टैबलेट विकसित की गई और फूड सप्लीमेंट श्रेणी के तहत एफएसएसएआई अधिनियम के तहत इम्युनिटी बूस्टर टैबलेट के रूप मे लाइसेंस प्राप्त किया है। आरडीए की सिफारिशों के अनुसार फार्मूलेशन में जेडएन, विटामिन डी3 और विटामिन सी शामिल है। फार्मूलेशन को सामान्य इम्युनिटी को बढ़ने के लिए फूड सप्लीमेंट के रूप में लक्षित किया जा रहा है। ई-कॉमर्स के माध्यम से भी उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

***

एमजी/एएम/वीएल/डीवी