|

PIB Headquarters

भारत में कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण

Posted On:

04 NOV 2025 10:14AM by PIB Delhi

कृषि भारत की करीब आधी आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 18 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा, अनुसंधान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के जरिये मानव क्षमता निर्माण उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि शिक्षा, अनुसंधान और शिक्षा संबंधी विस्तार को इस क्षेत्र का प्रमुख स्तंभ माना जाता है जो 5 प्रतिशत कृषि विकास दर के लक्ष्य को बनाए रखने और "विकसित कृषि और समृद्ध किसान" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संस्थागत और वैज्ञानिक आधार तैयार करते हैं। यही "विकसित भारत" का मूल दर्शन है। इस दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए, इन तीनों स्तंभों को "एक राष्ट्र - एक कृषि - एक टीम" के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत तालमेल से काम करना होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), जिसकी स्थापना 1929 में (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन) हुई थी। यह कृषि अनुसंधान और उच्च शिक्षा के समन्वय हेतु भारत का प्रमुख संगठन है। यह कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी है।

- राष्ट्रव्यापी नेटवर्क: आईसीएआर एक बड़े तंत्र को संभालता है जिसके अंतर्गत 113 राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (विस्तृत सूची यहां https://icar.org.in/institutes पर देखी जा सकती है) और भारत भर के 74 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। इस वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान नेटवर्कों में से एक है। इसने हरित क्रांति का नेतृत्व किया और जलवायु-अनुकूल, उच्च उपज वाली किस्मों और कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी बना हुआ है।

- शिक्षा संबंधी विस्तार और गुणवत्ता: आईसीएआर अपने प्रभागों के माध्यम से किसानों को तकनीक हस्तांतरित करने के लिए 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का प्रबंधन करता है। यह 'आईसीएआर मॉडल अधिनियम (संशोधित 2023)' और 'कृषि महाविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं' जारी करके शैक्षणिक मानक भी निर्धारित करता है और राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है।

सार्वजनिक और निजी संस्थान

सरकारी विश्वविद्यालय और संस्थान: भारत में 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू),तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) (पूसा, इम्फाल, झांसी), चार “मानद” विश्वविद्यालय (आईएआरआई-दिल्ली, एनडीआरआई-करनाल, आईवीआरआई-इज्जतनगर, सीआईएफई-मुंबई) और कृषि संकाय वाले चार केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आईसीएआर नेटवर्क में 11 एटीएआरआई (कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान) केंद्र भी शामिल हैं।

निजी क्षेत्र: कृषि शिक्षा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इन राज्यों की निजी संस्थानों की स्थापना और प्रोत्साहन के लिए अपनी नीतियां हैं। आईसीएआर की भूमिका अनुरोध पर मान्यता प्रदान करने तक सीमित है। पिछले पांच वर्षों में, आईसीएआर द्वारा मान्यता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालयों की संख्या 2020-21 में 5 से बढ़कर 2024-25 तक 22 हो गई है।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय

वर्तमान में, भारत में तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) संचालित हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी:

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद सीएयू, पूसा (बिहार): अक्टूबर 2016 में पूर्व राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय (स्थापना 1970) से सीएयू में परिवर्तित। इसके 8 संबद्ध महाविद्यालय हैं:

- तिरहुत कृषि महाविद्यालय

- कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय

- कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय

- सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय

- मूलभूत विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय

- मत्स्य पालन महाविद्यालय

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय

- कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन विद्यालय

आरपीसीएयू 8 विषयों (कृषि, बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी, सामुदायिक विज्ञान, मत्स्य पालन, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी) में स्नातक कार्यक्रम संचालित करता है। इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय कई तरह के स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने के साथ पीएच.डी. भी कराता है। यह विश्वविद्यालय बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा, मुजफ्फरपुर जिले के ढोली और पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी में स्थित कई परिसरों के माध्यम से संचालित होता है। यह बिहार में किसानों के साथ अनुसंधान के मामले में संपर्क स्थापित करते हुए 18 कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रबंधन भी करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, विश्वविद्यालय ने कई अल्पकालिक प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनका लक्ष्य जमीनी स्तर और मध्य-प्रबंधन स्तरों पर प्रतिभाओं को विकसित करना है जो सीधे उद्योग से जुड़ सकें।

- केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर): केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 के तहत जनवरी 1993 में स्थापित, यह विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर के सात पहाड़ी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा को सेवाएं प्रदान करता है। सीएयू, इम्फाल, सात पहाड़ी राज्यों में स्थित अपने 13 संबद्ध महाविद्यालयों (पूरी सूची https://cau.ac.in/about-cau-imphal/ पर उपलब्ध है) में शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा संबंधी विस्तार को एकीकृत करके एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस समय यह कृषि और संबद्ध विषयों में 10 स्नातक, 48 स्नातकोत्तर और 34 पीएचडी कार्यक्रम चलाता है। इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कुल 2982 छात्रों का नामांकन हुआ।

- रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (उत्तर प्रदेश): इसकी स्थापना संसद के अधिनियम (2014 का अधिनियम संख्या 10) द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में हुई है। यह विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भारत में शिक्षा, अनुसंधान और शिक्षा संबंधी विस्तार सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। आरएलबीसीएयू का पाठ्यक्रम स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी आदि विषयों में नवीनतम ज्ञान और कौशल से युक्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके संबद्ध महाविद्यालयों में झांसी (उत्तर प्रदेश) स्थित कृषि महाविद्यालय और उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा दतिया (मध्य प्रदेश) स्थित मत्स्य पालन महाविद्यालय और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय शामिल हैं।

कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)

- प्रौद्योगिकी अपनाना: सरकार खेती को आधुनिक बनाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके अनुप्रयोगों में सटीक खेती (सेंसर-चालित सिंचाई, स्वचालित मशीनरी), इमेजिंग और छिड़काव के लिए ड्रोन, पशुधन निगरानी, जलवायु-स्मार्ट ग्रीनहाउस, एआई-चालित कीट/फसल निगरानी और रिमोट सेंसिंग शामिल हैं।

- नवाचार केंद्र: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्विषयी साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन ( एनएम-आईसीपीएस) के तहत, दिसंबर 2022 तक देश भर में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए गए जिनमें से तीन कृषि में आईओटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, आईआईटी रोपड़ का कृषि/जल टीआईएच, पूरे भारत में केसर उत्पादन और आपूर्ति के लिए आओटी सेंसर पर काम कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे "इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग" पर एक टीआईएच से जुड़ा है और आईआईटी खड़गपुर कृत्रिम बुद्धमत्ता/मशीन लर्निंग समाधानों (फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान, उपज पूर्वानुमान) के लिए एक एआई4आईसीपीएस केंद्र चलाता है।

- डिजिटल अवसंरचना: इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने बेंगलुरु, गुरुग्राम, गांधीनगर और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में आईओटी पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए, विशाखापत्तनम आईओटी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) कृषि-तकनीक पर केंद्रित है और नवाचार को हर स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए स्टार्टअप्स, उद्योग, निवेशकों और शिक्षा जगत को जोड़ता है। कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत, राज्यों को कृत्रिम बुद्धमत्ता, /मशीन लर्निंग, आईओटी, ब्लॉकचेन आदि का उपयोग करके डिजिटल-कृषि परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: 2018-19 से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम वित्तीय सहायता प्रदान करके और कृषि-ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप का समर्थन करती है, जिसका दोहरा लाभ है। इससे नए अवसर पैदा होते हैं जिससे किसानों की आय बढ़ती है और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है। इस कार्यक्रम के तहत जिन स्टार्ट-अप को सहायता दी जाती है वे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सटीक खेती, डिजिटल कृषि, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

किसानों का कौशल और प्रशिक्षण

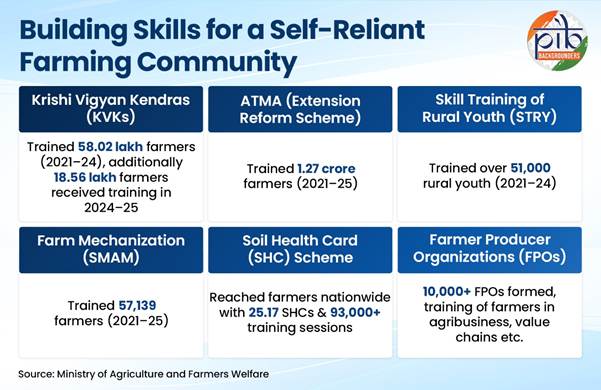

किसानों का कौशल और प्रशिक्षण भारत के कृषि परिवर्तन का केंद्र बन गया है। सरकार ने आधुनिक कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसानों को तकनीकी नवाचारों, जलवायु और बाज़ार परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई),और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के माध्यम से की जाने वाली पहल जैसे कार्यक्रम किसानों को स्थायी कृषि पद्धतियों के लिए व्यावहारिक ज्ञान और व्यावसायिक विशेषज्ञता की जानकारी दे रहे हैं।

- कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके): आईसीएआर द्वारा संचालित ये केंद्र किसानों के प्रशिक्षण में सबसे आगे हैं। 2021-22 और 2023-24 के बीच, केवीके ने 58.02 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया और यह संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। 2024-25 के पहले दस महीनों में, 18.56 लाख अतिरिक्त किसानों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। केवीके के पाठ्यक्रमों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत कृषि विज्ञान, पशुधन देखभाल, मृदा स्वास्थ्य, कटाई के बाद की तकनीक आदि शामिल हैं।

- एटीएमए (शिक्षा संबधी विस्तार सुधार योजना): कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना विकेंद्रीकृत कृषि विस्तार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पहल के तहत, 2021-22 में 32.38 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया, इसके बाद 2022-23 में 40.11 लाख और 2023-24 में 36.60 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया। जनवरी 2025 तक लगभग 18.30 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका था। कुल मिलाकर, 2021-25 के दौरान एटीएमए के माध्यम से लगभग 1.27 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

- ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई): एसटीआरवाई कृषि/संबद्ध व्यवसायों (बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, आदि) में लघु व्यावसायिक पाठ्यक्रम (लगभग सात दिन) संचालित करता है। इसने 2021-22 में 10,456 ग्रामीण युवाओं, 2022-23 में 11,634 और 2023-24 में 20,940 को प्रशिक्षित किया। 2021 से दिसंबर 2024 तक 51,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और गांवों में कुशल कामगार तैयार करना है।

- कृषि यंत्रीकरण (एसएमएएम): कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) कृषि मशीनरी के उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2021-25 के दौरान, एसएमएएम ने प्रदर्शनों और कस्टम हायरिंग जागरूकता के माध्यम से 57,139 किसानों को मशीनीकरण में सीधे प्रशिक्षित किया।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: इस कार्यक्रम के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाते हैं और किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग के बारे में शिक्षित किया जाता है। जुलाई 2025 तक, देश भर में 25.17 करोड़ से ज़्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके थे। समानांतर प्रयासों में 93,000 से ज़्यादा मृदा स्वास्थ्य प्रशिक्षण आयोजित किये गये और पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों को सिखाने के लिए 6.8 लाख से ज़्यादा फील्ड प्रदर्शनों का आयोजन हुआ।

- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): बाज़ार-उन्मुख क्षमता निर्माण के लिए, सरकार ने 10,000 से ज़्यादा एफपीओ पंजीकृत किए हैं। डिजिटल मॉड्यूल और वेबिनार के माध्यम से, एफपीओ के किसान कृषि-व्यवसाय प्रबंधन, मूल्य श्रृंखलाओं और विपणन पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। (छोटे किसानों को एकजुट करके, एफपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित कौशल विकास और विस्तार में मदद करते हैं)।

निष्कर्ष

भारत की कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली आज शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और क्षेत्र-स्तरीय कौशल विकास को जोड़कर एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाती है। "एक राष्ट्र - एक कृषि - एक टीम" के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, आईसीएआर, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे संस्थानों ने खेती को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और ज्ञान-आधारित बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मान्यता संबंधी सुधारों और किसान-केंद्रित प्रशिक्षण पर निरंतर जोर से वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल रही है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उपयुक्त कृषि उपकरणों जैसी तकनीकों का समावेश आधुनिक और डेटा-आधारित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एटीएमए, एसटीआरवाई और एसएमएएम जैसी पहलों के माध्यम से, किसानों और ग्रामीण युवाओं को आवश्यक तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधी कौशल से युक्त किया जा रहा है, जिससे गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। ये प्रयास मिलकर उच्च उत्पादकता, बेहतर आय और संसाधनों के सतत उपयोग में योगदान दे रहे हैं। चूंकि भारत का लक्ष्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती है ऐसे में राष्ट्र की कृषि संबंधी प्रगति के लिए शिक्षा नवाचार और कुशलता में तालमेल को बेहतर बनाना जरूरी है।

संदर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय:

आईसीएआर:

सीएयू

Click here to see pdf

****

पीके/केसी/एमएस

(Release ID: 2186125)

|