Economy

भारत के श्रम सुधार: सरलीकरण, सुरक्षा एवं सतत विकास

Posted On:

21 NOV 2025 4:40PM

प्रमुख बिंदु

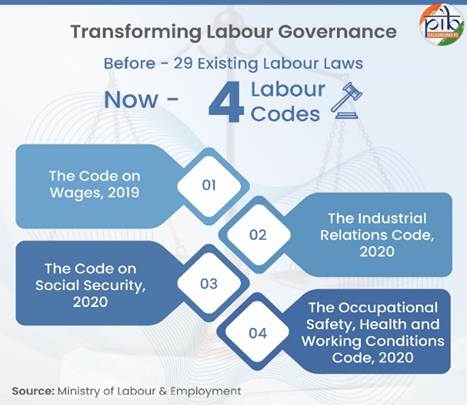

- सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है।

- चार श्रम संहिताओं में मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 शामिल हैं।

- यह ऐतिहासिक सुधार अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है, अप्रचलित प्रावधानों का आधुनिकीकरण करता है, और एक सरल, कुशल ढाँचा बनाता है जो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा भी करता है।

|

भारत के विकास की आधारशिला श्रम

श्रम का सशक्तिकरण एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। इस दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, भारत में रोज़गार ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है - 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया, जो महज़ छह वर्षों में 16.83 करोड़ नौकरियों की शुद्ध वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान, बेरोज़गारी दर 6.0% से तेज़ी से घटकर 3.2% हो गई, और 1.56 करोड़ महिलाएँ औपचारिक कार्यबल में शामिल हुईं, जो समावेशी और निरंतर श्रम सशक्तिकरण पर सरकार के ज़ोर को रेखांकित करता है। श्रम बाज़ार के सकारात्मक दृष्टिकोण से एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात में गिरावट से परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ है और यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक बन गई है।

श्रम, आर्थिक वृद्धि और विकास का एक प्रमुख चालक है। श्रमिकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले ढाँचे को सरल बनाने और मज़बूत करने के लिए, सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है— अर्थात्, मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020।

यह ऐतिहासिक सुधार सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को सुरक्षा, गरिमा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों तक आसान पहुँच प्राप्त हो, जिससे एक निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मज़बूत होती है।

मौजूदा 29 श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने के पीछे का तर्क

श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। देश के विकसित हो रहे आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप सरकार विधायी ढाँचे को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार काम करती है। 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध करने का कार्य लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने और प्रणाली को अधिक कुशल तथा समकालीन बनाने के लिए किया गया था। संहिताबद्धता का उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना, और प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और मज़दूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस सुधार के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- अनुपालन को सरल बनाना: कानूनों की बहुलता के कारण अनुपालन में कठिनाई होती है।

- प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करना: विभिन्न श्रम कानूनों में प्राधिकरणों की बहुलता के कारण प्रवर्तन में जटिलता और कठिनाई होती थी।

- अप्रचलित कानूनों का आधुनिकीकरण: अधिकांश श्रम कानून स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान बनाए गए थे, जिसके कारण उन्हें आज की आर्थिक वास्तविकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित करने की आवश्यकता थी।

4 श्रम संहिताओं का निर्माण

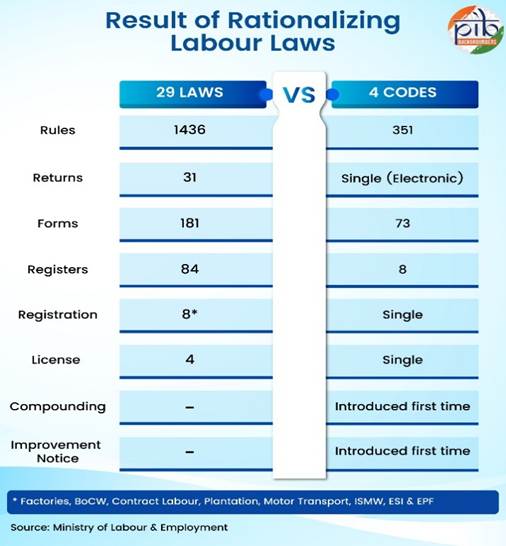

श्रम कानूनों को संहिताबद्धता के माध्यम से युक्तिसंगत बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न की अवधारणा को लागू करके पंजीकरण और लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बनाना था, जिससे रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए समग्र अनुपालन बोझ को कम किया जा सके।

|

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी कि मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर मोटे तौर पर चार/पाँच श्रम संहिताओं में समूहित किया जाना चाहिए। तदनुसार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को चार संहिताओं में युक्तिसंगत बनाने, सरल बनाने और विलय करने का अभ्यास शुरू किया। चार श्रम संहिताएँ 2015 से 2019 के दौरान सरकार, नियोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की त्रिपक्षीय बैठक में हुए विचार-विमर्श के बाद अधिनियमित की गईं। श्रम संहिता, 2019 को 8 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया था और शेष तीन संहिताओं को 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

संहिता 1: मजदूरी संहिता 2019

मज़दूरी संहिता, 2019 का उद्देश्य चार मौजूदा कानूनों - मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 - के प्रावधानों को सरल बनाना, समेकित करना और तर्कसंगत बनाना है। इसका लक्ष्य श्रमिकों के अधिकारों को मज़बूत करना है, साथ ही नियोक्ताओं के लिए मज़दूरी से संबंधित अनुपालन में सरलता और एकरूपता को बढ़ावा देना है।

प्रमुख आकर्षण

सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी: यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मज़दूरी का एक वैधानिक अधिकार स्थापित करती है। पहले, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम केवल अनुसूचित रोज़गारों पर लागू होता था, जिसमें लगभग 30% श्रमिक ही शामिल थे।

फ्लोर वेज का परिचय: न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर सरकार द्वारा एक वैधानिक फ्लोर वेज निर्धारित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय भिन्नता की गुंजाइश होगी। कोई भी राज्य इस स्तर से कम न्यूनतम मज़दूरी तय नहीं कर सकता है, जिससे देश भर में एकरूपता और पर्याप्तता सुनिश्चित होगी।

मज़दूरी निर्धारण के लिए मानदंड: समुचित सरकारें श्रमिकों के कौशल स्तर (अकुशल, कुशल, अर्ध-कुशल और उच्च कुशल), भौगोलिक क्षेत्रों, और नौकरी की स्थितियों जैसे कि तापमान, आर्द्रता, या खतरनाक वातावरण पर विचार करके न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करेंगी।

रोज़गार में लैंगिक समानता: नियोक्ता समान कार्य के लिए भर्ती, मज़दूरी और रोज़गार की शर्तों में लिंग (इसमें ट्रांसजेंडर पहचान शामिल है) के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।

मज़दूरी भुगतान के लिए सार्वभौमिक कवरेज: समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अनाधिकृत कटौतियों को रोकने वाले प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, भले ही उनकी मज़दूरी की सीमा कुछ भी हो (वर्तमान में यह केवल ₹24,000/माह तक कमाने वाले कर्मचारियों पर लागू है)।

ओवरटाइम मुआवज़ा: नियोक्ता को नियमित कामकाजी घंटों से अधिक किए गए किसी भी काम के लिए सभी कर्मचारियों को सामान्य दर से कम से कम दोगुना ओवरटाइम मज़दूरी का भुगतान करना होगा।

मज़दूरी भुगतान की ज़िम्मेदारी: नियोक्ता, जिसमें कंपनियाँ, फर्म या संघ शामिल हैं, अपने कर्मचारियों को मज़दूरी का भुगतान करेंगे। ऐसा करने में विफलता पर मालिक/इकाई अदत्त मज़दूरी के लिए उत्तरदायी होंगे।

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता: "निरीक्षक" की पारंपरिक भूमिका को "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" से बदल दिया गया है, जो अनुपालन में सुधार के लिए प्रवर्तन के साथ-साथ मार्गदर्शन, जागरूकता और सलाहकार भूमिकाओं पर ज़ोर देता है।

अपराधों का समझौता: पहली बार के गैर-कारावास योग्य अपराधों का जुर्माना भरकर समझौता किया जा सकता है। हालाँकि, पाँच साल के भीतर दोहराए गए अपराधों का समझौता नहीं किया जा सकता है।

अपराधों का गैर-अपराधीकरण: यह संहिता कुछ पहली बार के अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक जुर्माने (अधिकतम जुर्माने का 50% तक) से बदल देती है, जिससे ढाँचा कम दंडात्मक और अधिक अनुपालन-उन्मुख बनता है।

संहिता 2: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

औद्योगिक संबंध संहिता (आईआऱ कोड) को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों के विलयन, सरलीकरण और युक्तिकरण के बाद तैयार किया गया है। यह संहिता इस तथ्य को स्वीकार करती है कि श्रमिक का अस्तित्व उद्योग के अस्तित्व पर निर्भर करता है। इस पृष्ठभूमि में, यह व्यापार संघों, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोज़गार की शर्तों, औद्योगिक विवादों की जाँच और निपटान से संबंधित कानूनों को सरल बनाती है।

प्रमुख आकर्षण

निश्चित अवधि का रोज़गार (एफटीई): मज़दूरी और लाभों में पूर्ण समानता के साथ सीधे, समय-सीमा वाले अनुबंधों की अनुमति देता है; एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की पात्रता। यह प्रावधान अत्यधिक संविदाकरण को कम करता है और नियोक्ताओं को लागत दक्षता प्रदान करता है।

पुनः-कौशल निधि: छँटनी किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा छँटनी किए गए प्रत्येक श्रमिक के लिए 15 दिनों की मज़दूरी के बराबर राशि का योगदान करके यह निधि स्थापित की गई है। यह छँटनी मुआवज़े के अतिरिक्त है। यह राशि छँटनी के 45 दिनों के भीतर श्रमिक के खाते में जमा कर दी जाएगी।

ट्रेड यूनियन की मान्यता: 51% सदस्यता वाले यूनियन को समझौताकारी यूनियन के रूप में मान्यता मिलेगी; अन्यथा, व्यापार संघ की कम से कम 20% सदस्यता वाले यूनियनों से एक समझौताकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सामूहिक सौदेबाजी को मज़बूत करती है।

श्रमिक की विस्तारित परिभाषा: बिक्री संवर्धन कर्मचारियों, पत्रकारों और ₹18,000/माह तक कमाने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

उद्योग की व्यापक परिभाषा: लाभ या पूंजी की परवाह किए बिना सभी व्यवस्थित नियोक्ता-कर्मचारी गतिविधियों को शामिल करती है, जिससे श्रम सुरक्षा तक पहुँच व्यापक होती है।

छँटनी/कामबंदी/बंद करने की उच्च सीमा: अनुमोदन की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है; राज्य इस सीमा को और बढ़ा सकते हैं। यह प्रावधान अनुपालन को सरल बनाएगा और औपचारिकीकरण में योगदान देगा।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व: लैंगिक-संवेदनशील निवारण के लिए शिकायत समितियों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

स्थायी आदेशों की सीमा: 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है, जिससे अनुपालन आसान होता है और लचीले कार्यबल प्रबंधन को सक्षम किया जाता है।

घर से काम का प्रावधान: पारस्परिक सहमति से सेवा क्षेत्रों में अनुमति दी गई है, जिससे लचीलेपन में सुधार होता है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण: विवादों के तेज़ निपटारे के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बने दो-सदस्यीय न्यायाधिकरण।

सीधा न्यायाधिकरण पहुँच: पार्टियाँ 90 दिनों के भीतर विफल सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरणों से संपर्क कर सकती हैं।

हड़ताल/तालाबंदी के लिए नोटिस: संवाद को बढ़ावा देने और व्यवधानों को कम करने के लिए सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य 14-दिन का नोटिस।

हड़ताल की विस्तारित परिभाषा: "सामूहिक आकस्मिक अवकाश" को भी अपने दायरे में शामिल करता है ताकि अचानक होने वाली हड़तालों को रोका जा सके और वैध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

गैर-अपराधीकरण और समझौता: मामूली अपराधों को मौद्रिक दंड के साथ समझौता योग्य बनाया गया है, जो अभियोजन की जगह अनुपालन को बढ़ावा देता है।

डिजिटल प्रक्रियाएँ: पारदर्शिता और दक्षता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-कीपिंग, पंजीकरण और संचार को सक्षम बनाता है।

संहिता 3: सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता में मौजूदा नौ सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को शामिल किया गया है, जो हैं; कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; रोज़गार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972; सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और; असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008। यह संहिता सभी श्रमिकों- जिनमें असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल हैं- को जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और भविष्य निधि लाभों को कवर करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि अधिक दक्षता के लिए डिजिटल सिस्टम और सुविधाप्रदाता-आधारित अनुपालन को भी लागू करती है।

प्रमुख आकर्षण

विस्तारित ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा) कवरेज: ईएसआईसी अब अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगा, जिससे "अधिसूचित क्षेत्रों" के मानदंड समाप्त हो गए हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान नियोक्ता और कर्मचारियों की आपसी सहमति से स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं।खतरनाक व्यवसायों के लिए कवरेज अनिवार्य होगा और इसे बागान श्रमिकों तक बढ़ाया जाएगा।

समयबद्ध ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) जाँच: ईपीएफ जाँच और वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए पाँच साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे दो साल के भीतर (एक साल तक बढ़ाया जा सकता है) पूरा करना होगा। मामलों को स्वतः संज्ञान से फिर से खोलने को समाप्त कर दिया गया है, जिससे समय पर समाधान सुनिश्चित होता है।

घटी हुई ईपीएफ अपील जमा राशि: ईपीएफओ के आदेशों के विरुद्ध अपील करने वाले नियोक्ताओं को अब आकलन की गई राशि का केवल 25% जमा करना होगा (पहले 40-70% था), जिससे वित्तीय बोझ कम होता है और व्यवसाय करने में आसानी तथा न्याय तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

निर्माण उपकर के लिए स्व-मूल्यांकन: नियोक्ता अब बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में उपकर देनदारियों का स्व-मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसका मूल्यांकन पहले अधिसूचित सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाता था। इससे प्रक्रियागत देरी और आधिकारिक हस्तक्षेप कम होता है।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेशन: सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सक्षम करने के लिए नई परिभाषाएँ शामिल की गई हैं - "एग्रीगेटर," "गिग वर्कर," और "प्लेटफॉर्म वर्कर"। एग्रीगेटरों को वार्षिक कारोबार का 1-2% योगदान करना होगा (ऐसे श्रमिकों को किए गए भुगतान के 5% तक सीमित)।

सामाजिक सुरक्षा निधि: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों को कवर करने वाली योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक समर्पित निधि प्रस्तावित की गई है। अपराधों के समझौता के माध्यम से एकत्र की गई राशि को इस निधि में जमा किया जाएगा और सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा।

आश्रितों की विस्तारित परिभाषा: कवरेज को मातृ दादा-दादी तक बढ़ाया गया है और महिला कर्मचारियों के मामले में इसमें आश्रित सास-ससुर भी शामिल हैं, जिससे पारिवारिक लाभों तक पहुँच व्यापक होती है।

मज़दूरी की एकसमान परिभाषा: "मज़दूरी" में अब मूल वेतन, महँगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल हैं; कुल पारिश्रमिक का 50% (या अधिसूचित किया जा सकने वाला ऐसा प्रतिशत) मज़दूरी की गणना में जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रेच्युटी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना में निरंतरता सुनिश्चित होगी।

यात्रा दुर्घटनाएँ शामिल: घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोज़गार-संबंधित माना जाता है, जो मुआवज़े के लिए योग्य बनाती हैं।

निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी: निश्चित अवधि के कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाते हैं (पहले पाँच वर्ष)।

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रणाली: पारदर्शिता और व्यापक अनुपालन के लिए यादृच्छिक वेब-आधारित, एल्गोरिथम-संचालित निरीक्षणों को शुरू किया गया है। निरीक्षक अब पालन को समर्थन देने और उत्पीड़न को कम करने के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करते हैं।

गैर-अपराधीकरण और मौद्रिक जुर्माने: संहिता ने कुछ अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक जुर्माने से बदल दिया है। किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले नियोक्ता को अनुपालन के लिए अनिवार्य 30 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।

अपराधों का समझौता: जुर्माने से दंडनीय प्रथम बार के अपराधों का समझौता किया जा सकता है - केवल जुर्माने वाले अपराधों के लिए: अधिकतम जुर्माने का 50% और जुर्माना/कारावास वाले मामलों के लिए: अधिकतम जुर्माने का 75% - जिससे मुकदमेबाजी कम होती है और व्यवसाय करने में आसानी में सुधार होता है।

अनुपालन का डिजिटलीकरण: रिकॉर्ड, रजिस्टर और रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव को अनिवार्य करता है, जिससे लागत में कटौती होती है और दक्षता में सुधार होता है।

रिक्तियों की रिपोर्टिंग: नियोक्ता भर्ती से पहले निर्दिष्ट करियर केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्ट करेंगे, जिससे रोज़गार के अवसरों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

संहिता 4: कामकाजी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्तें संहिता 2020

यह संहिता 13 केंद्रीय श्रम अधिनियमों - कारखाना अधिनियम, 1948; बागान श्रम अधिनियम, 1951; खान अधिनियम, 1952; कार्यशील पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1955; कार्यशील पत्रकार (मजदूरी दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958; मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961; बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976; अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979; सिने-कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981; डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों के समामेलन, सरलीकरण और युक्तिकरण के बाद तैयार की गई है।

यह संहिता श्रमिक अधिकारों और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की सुरक्षा करने, तथा व्यवसाय-अनुकूल नियामक वातावरण बनाने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करती है। इससे आर्थिक विकास और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत का श्रम बाज़ार अधिक कुशल, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा।

प्रमुख आकर्षण

एकीकृत पंजीकरण: इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए 10 कर्मचारियों की एकसमान सीमा निर्धारित की गई है। अधिनियमों में 6 पंजीकरणों के स्थान पर अब एक प्रतिष्ठान के लिए एक ही पंजीकरण की कल्पना की गई है। इससे एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनेगा और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

खतरनाक काम तक विस्तार: सरकार इस संहिता के प्रावधानों को एक भी कर्मचारी वाले किसी भी प्रतिष्ठान तक बढ़ा सकती है, बशर्ते वह प्रतिष्ठान खतरनाक या जीवन-घातक व्यवसायों में लगा हो।

सरलीकृत अनुपालन: प्रतिष्ठानों के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक रिटर्न का ढाँचा पेश किया गया है, जिससे अनावश्यकता और अनुपालन का बोझ कम होता है।

प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा: अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों (आईएसएमडब्लू) की परिभाषा में अब वे श्रमिक शामिल हैं जो सीधे, ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित हैं, या अपने आप प्रवास करते हैं। प्रतिष्ठानों को आईएसएमडब्लू की संख्या घोषित करनी होगी। लाभों में शामिल हैं: 12 महीनों में एक बार मूल स्थान तक यात्रा के लिए एकमुश्त वार्षिक यात्रा भत्ता और राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी, साथ ही एक टोल-फ्री हेल्पलाइन तक पहुँच।

स्वास्थ्य और औपचारिकता: कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जाँच।

नियुक्ति पत्रों के माध्यम से औपचारिकता: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नौकरी के विवरण, मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा को निर्दिष्ट करते हुए नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे।

महिलाओं का रोज़गार: महिलाएँ सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात के घंटों (सुबह 6 बजे से पहले, शाम 7 बजे के बाद) में सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ काम कर सकती हैं, जिससे समानता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

विस्तारित मीडिया कर्मी परिभाषा: "श्रमजीवी पत्रकार" और "सिने कर्मकार" में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो-विजुअल उत्पादन के सभी रूपों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।

असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस: प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाएगा ताकि प्रवासी श्रमिकों को नौकरी दिलाने, उनके कौशल का मानचित्रण करने और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में मदद मिल सके।

पीड़ित को मुआवज़ा: चोट या मृत्यु के मामले में, न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% पीड़ितों या उनके कानूनी वारिसों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

संविदा श्रम सुधार: प्रयोज्यता की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 ठेका श्रमिक कर दी गई है। ठेकेदार को कार्य-आदेश आधारित लाइसेंस के बजाय 5 साल के लिए वैध अखिल भारतीय लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ठेका श्रम, बीड़ी और सिगार विनिर्माण तथा कारखाने के लिए: एक साझा लाइसेंस की परिकल्पना की गई है और निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मानद लाइसेंस का प्रावधान पेश किया गया है। इसके अलावा, लाइसेंस स्वचालित रूप से जनरेट होगा। ठेका श्रम बोर्ड के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और मुख्य तथा गैर-मुख्य गतिविधियों पर सलाह देने के लिए नामित प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान पेश किया गया है।

सुरक्षा समितियाँ: 500 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान नियोक्ता-श्रमिक प्रतिनिधित्व के साथ सुरक्षा समितियों का गठन करेंगे, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा और साझा जवाबदेही बढ़ेगी।

राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड: एकल त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड छह पूर्ववर्ती बोर्डों का स्थान लेगा ताकि क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक निर्धारित किए जा सकें, जिससे एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

अपराधों का गैर-अपराधीकरण और समझौता: केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों को अधिकतम जुर्माने का 50% भुगतान करके समझौता किया जाएगा; जिन अपराधों में कारावास या जुर्माना या दोनों शामिल हैं, उन्हें 75% भुगतान करके समझौता किया जाएगा। आपराधिक दंड (कारावास) को मौद्रिक जुर्माने जैसे सिविल दंडों से प्रतिस्थापित किया गया है, जो सज़ा की जगह अनुपालन को बढ़ावा देता है।

संशोधित कारखाना सीमाएँ: प्रयोज्यता 10 से बढ़ाकर 20 श्रमिक (बिजली के साथ) और 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक (बिजली के बिना) कर दी गई है, जिससे छोटी इकाइयों के लिए अनुपालन का बोझ कम होगा।

सामाजिक सुरक्षा निधि: असंगठित श्रमिकों के कल्याण और लाभ वितरण के लिए एक निधि की स्थापना की गई है, जिसे दंड और समझौता शुल्क के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

संविदा श्रम - कल्याण एवं मज़दूरी: प्रधान नियोक्ताओं को ठेका श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों जैसी कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। यदि ठेकेदार मज़दूरी का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रधान नियोक्ता को ठेका श्रम को अदत्त मज़दूरी का भुगतान करना होगा।

कार्य के घंटे और ओवरटाइम: सामान्य कार्य के घंटे 8 घंटे/दिन और 48 घंटे/सप्ताह तक सीमित हैं। ओवरटाइम की अनुमति केवल श्रमिक की सहमति से दी जाएगी और इसका भुगतान नियमित दर से दोगुना किया जाएगा।

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रणाली: निरीक्षक अब केवल पुलिसिंग करने के बजाय नियोक्ताओं को कानून, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में मदद करने के उद्देश्य से सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेंगे।

श्रम संहिताओं का परिवर्तनकारी शक्तियां

भारत की नई श्रम संहिताओं ने श्रम कानूनों को सरल, निष्पक्ष और आज के कामकाजी वातावरण के अधिक अनुकूल बना दिया है। वे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करते हैं, व्यवसायों के लिए नियमों का अनुपालन करना आसान बनाते हैं, और बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिक रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं। लागू की गईं श्रम संहिताएँ श्रम बाज़ार में निम्नलिखित परिवर्तन लाती हैं:

· श्रम कानूनों को वर्तमान नियमों का आधुनिकीकरण कर विकसित कार्य पद्धतियों, तकनीकी प्रगति और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार आर्थिक परिदृश्य के साथ संरेखित करना ।

· श्रमिकों की सभी श्रेणियों को शामिल करते हुए एक एकीकृत और व्यापक ढाँचे के माध्यम से हर श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करना ।

· प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और निवेश तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाकर रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना ।

· आसान अनुपालन को एकसमान परिभाषाएँ, एकल पंजीकरण, एकल रिटर्न और निर्बाध पालन के लिए सरलीकृत ऑनलाइन सिस्टम लागू करके सुविधाजनक बनाना।

· दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए डिजिटल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और निरीक्षण के माध्यम से श्रम कानूनों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

· ऑनलाइन, जोखिम-आधारित निरीक्षण तंत्र और उद्देश्यपूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करना।

· नियामक ढाँचे का सरलीकरण, सामंजस्य और युक्तिकरण प्राप्त करना - कई श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करके, जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है और प्रशासनिक बोझ कम होता है।

निष्कर्ष

नये श्रम संहिताओं की स्थापना भारत के श्रम परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम है - जो उद्यमों की दक्षता के साथ श्रमिकों के कल्याण को संतुलित करता है। इन प्रावधानों से अनुपालन आसान होता है, सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है और मज़दूरी में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, ये सुधार एक अधिक समान, पारदर्शी और विकास-उन्मुख अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। ये सुधार एक आधुनिक श्रम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो श्रमिकों और उद्योगों दोनों को सशक्त बनाता है, तथा समावेशी और सतत प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

संदर्भ

Labour.gov.in

https://labour.gov.in/sites/default/files/labour_code_eng.pdf

https://labour.gov.in/sites/default/files/the_code_on_wages_2019_no._29_of_2019.pdf

श्रम एवं सेवायोजना मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/newsite/pmreleases.aspx?mincode=21

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147928#:~:text=As%20per%20the%20latest%20data,47.5%20crore%20in%202017%2D18

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160547

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147160

Click here to see pdf

****

पीके/केसी/एसके

(Backgrounder ID: 156141)

Visitor Counter : 77

Provide suggestions / comments