Social Welfare

एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा: भारत के शैक्षणिक परिदृश्य की नए सिरे से परिकल्पना

Posted On:

29 JUL 2025 10:43AM

|

मुख्य बातें

|

- विद्या लक्ष्मी योजना (2024) के तहत 860 प्रमुख संस्थानों में एक डिजिटल व गिरवी-मुक्त मंच के जरिए 8,379 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हुए 2,358 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए।

- जंजीबार, अबू धाबी और दुबई में आईआईटी के नए भारतीय परिसर स्थापित किए गए हैं, जबकि डेकिन एवं वोलोंगोंग तथा साउथेम्प्टन जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने परिसर स्थापित किए हैं।

- स्वयं के तहत 5.15 करोड़ से अधिक नामांकन हुए; वर्चुअल लैब्स ने 900 से अधिक प्रयोगशालाएं विकसित कीं; एनडीएलआई में 8 करोड़ से अधिक संसाधन हैं - जिससे देशभर में पहुंच, क्रेडिट ट्रांसफर और बहुभाषी शिक्षा का विस्तार हुआ है।

- पीएम-ऊषा ने स्वायत्तता, डिजिटल बुनियादी ढांचे और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 35 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये प्रदान किए, जोकि गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

|

भारतीय शिक्षा का एक नया क्षितिज

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, भारत की उच्च शिक्षा के परिदृश्य को नया स्वरूप देने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव को सुनिश्चित करने वाला, एनईपी 2020 एक ऐसा दूरदर्शी खाका है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के उच्च शिक्षा के एक अग्रणी केन्द्र के रूप में एकबार फिर से स्थापित करना है।

सुलभता, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित, एनईपी 2020 शिक्षा की संरचना एवं सार, दोनों को ही नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास करती है। स्कूली शिक्षा से जुड़े सुधार जहां मूलभूत शिक्षा, पाठ्यक्रम के नवीनीकरण, मूल्यांकन पद्धति में बदलाव तथा समग्र विकास पर केन्द्रित हैं, वहीं उच्च शिक्षा से संबंधित एजेंडा एक लचीली बहु-विषयक शिक्षा, संस्थागत स्वायत्तता, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और दुनिया के साथ जुड़ाव पर ज़ोर देता है।

खासतौर पर उच्च शिक्षा के लिए, इस नीति में एक सख्त दायरे के बजाय लचीले, शिक्षार्थी-केन्द्रित मॉडल; कंटेंट-प्रधान पढ़ाई से आलोचनात्मक चिंतन एवं अनुसंधान की ओर; तथा बिखरे हुए विनियमन से एक सुव्यवस्थित, सशक्त शासन संरचना की ओर प्रणालीगत बदलाव का प्रस्ताव है।

|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विवरण

|

- 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत - 34 वर्षों के बाद शुरू की जाने वाली पहली शिक्षा नीति

- विभिन्न विशेषज्ञों के साथ 5 वर्षों तक गहन परामर्श और 2 लाख से अधिक सुझावों के बाद तैयार की गई

|

|

दृष्टिकोण और उद्देश्य

|

- एक समग्र, शिक्षार्थी-केन्द्रित, बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना

- भारतीय विरासत से जुड़े रहकर 21वीं सदी की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाते हुए आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना

|

|

उच्च शिक्षा से जुड़े सुधार

|

- 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर का लक्ष्य

- बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना

- लचीली व आजीवन सीखने की व्यवस्था हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और एक से अधिक बार दाखिले एवं बाहर निकालने (मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट) संबंधी विकल्प की शुरुआत

- विषयगत बाधाओं को तोड़ना और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना

- एकीकृत विनियमन, शिक्षकों का विकास, तकनीक-संचालित पढ़ाई की प्रक्रिया

|

सुलभता, समानता और समावेशन मे वृद्धि

एनईपी 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर हासिल करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना, वंचित विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने, एकल संस्थानों को बहु-विषयक बनाने और दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

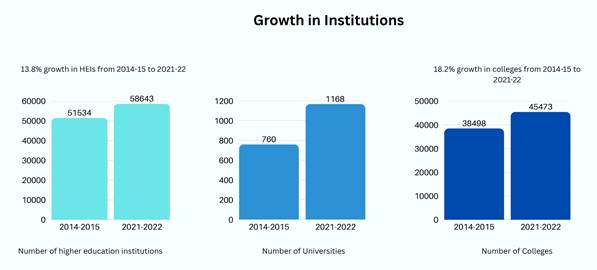

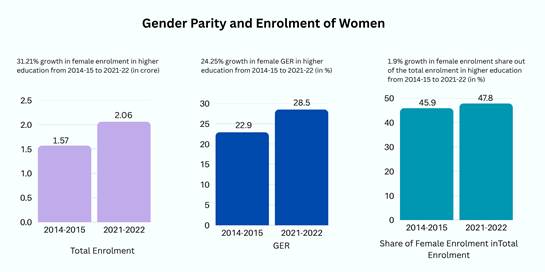

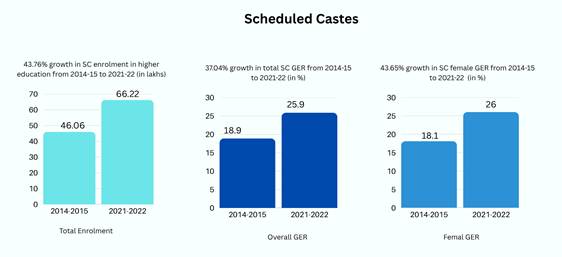

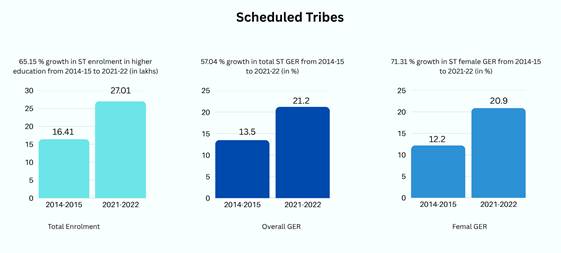

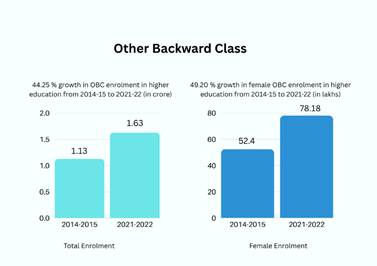

2014-15 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान एआईएसएचई के अनुसार आंकड़े

सामाजिक श्रेणियों के अनुसार विकास के रूझान

समावेशिता को बढ़ाने संबंधी पहल

नवंबर 2024 में शुरू की गई ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना’ का उद्देश्य भारत के शीर्ष 860 संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों के लिए गिरवी-मुक्त ऋण के जरिए उच्च शिक्षा की सुलभता को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक कुल 3,600 करोड़ रुपयेक्ष के बजट के साथ, यह योजना प्रत्येक वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगी और समावेशिता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अतिरिक्त 7 लाख विद्यार्थियों को सहायता प्रदान

प्रमुख विशेषताएं:

- 7.5 लाख रुपये तक के गिरवी-मुक्त ऋण, 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी द्वारा समर्थित

- कुल 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान

- आवेदन, स्वीकृति और पुनर्भुगतान के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म

- ई-वाउचर और सीबीडीसी वॉलेट के जरिए सुरक्षित संवितरण

|

विद्या लक्ष्मी योजना: विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सुलभता

नवंबर 2024 में शुरू की गई, यह योजना 860 शीर्ष संस्थानों में विद्यार्थियों को गिरवी-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है। इससे प्रत्येक वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।

3,600 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक) के कुल परिव्यय के साथ, यह योजना ट्यूशन फीस और शैक्षणिक खर्चों में सहायता प्रदान करती है - जिसका लक्ष्य 7 लाख अतिरिक्त विद्यार्थियों की मदद करना है।

मुख्य लाभ:

- 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण।

- कुल 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान, बशर्ते वे अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं हों।

- सुचारू वितरण एवं पुनर्भुगतान हेतु ई-वाउचर और सीबीडीसी वॉलेट से लैस पूरी तरह से डिजिटल व पारदर्शी प्लेटफॉर्म के जरिए वितरित।

अब तक की प्रगति:

- प्राप्त आवेदन: 30,890

- स्वीकृत ऋण: 13,358 (2,357.6 करोड़ रुपये)

- वितरित ऋण: 8,379 (320.5 करोड़ रुपये)

|

विद्यालक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप ब्याज अनुदान संबंधी लाभों तक सीधी पहुंच को संभव बनाता है। यह ऐप 61 बैंकों के साथ एकीकृत है और इसे डीएफएस, आईबीए एवं सदस्य बैंकों के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए सहायता: उच्च शिक्षा में दिव्यांगजनों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, शिक्षण की समावेशी पद्धतियों से संबंधित दिशानिर्देश जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दिशानिर्देश विविध जरूरतों को पूरा करने और समान शैक्षणिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण विधियों और सीखने के वातावरण को अनुकूल रूप से ढालने पर केन्द्रित हैं। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख शैक्षणिक घटकों को सूचीबद्ध किया गया है :

- शिक्षण संबंधी सहायता

- सहायक उपकरण

- पाठ्यक्रम का डिजाइन

- मूल्यांकन और आकलन

- व्यक्तिगत सहायता और परामर्श संबंधी एकीकरण

एकल संस्थान का समावेशी बहु-विषयक केन्द्रों के रूप मेँ बदलाव: एनईपी 2020 उच्च शिक्षा की सख्त एवं बिखरी हुई संरचनाओं से हटकर ऐसे लचीले, बहु-विषयक और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप व्यवस्थित संस्थानों की दिशा में बदलाव की परिकल्पना करता है जो समानता, समावेशन और नवाचार को बढ़ावा देते हों। यह एक चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत का प्रावधान करता है जिसमें कई बार निकास संबंधी विकल्प और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के जरिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी की सुविधा शामिल है। पाठ्यक्रम अब एक विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) का पालन करता है, जो अंतःविषय संयोजनों को संभव बनाता है और आलोचनात्मक सोच एवं नैतिक तर्क को प्रोत्साहित करता है।

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को 2040 तक बहु-विषयक विश्वविद्यालयों या डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेजों में परिवर्तित किया जाना है, जिसमें 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा एचईआई उपलब्ध होगा। पीएम-ऊषा के तहत प्रमुख बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जा रहे हैं और इनमें अनुसंधान, डिजिटल बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीयकरण और समावेशन के संबंध में प्रमुख सुधारों को लागू करने हेतु 35 चुनिंदा संस्थानों में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

संस्थानों को अनुसंधान-प्रधान विश्वविद्यालय, शिक्षण-प्रधान विश्वविद्यालय, या स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालयों के रूप में भी नए सिरे से वर्गीकृत किया जाएगा। पारदर्शी प्रदर्शन मानकों पर आधारित यह क्रमिक स्वायत्तता, धीरे-धीरे संबद्ध महाविद्यालय मॉडल का स्थान ले लेगी—जिससे संस्थागत गुणवत्ता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।

ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा

यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियमों के अनुसार, 116 उच्च शिक्षा संस्थान 1,149 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और 102 उच्च शिक्षा संस्थान 544 ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जिससे 19 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।

यूजीसी के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से संबंधित क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार, विद्यार्थी अब अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्वयं एमओओसी से 40 प्रतिशत तक क्रेडिट स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे लचीलेप व आजीवन सीखने को बढ़ावा मिलता है और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को बहु-विषयक विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (एनडीयू) भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इसे उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुलभता को व्यापक बनाने, आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और एक लचीले, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समर्थ ढांचे के जरिए विद्यार्थियों को उद्योग जगत की दृष्टि से प्रासंगिक कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है।

बहु-विषयक और लचीली उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे परिवर्तनकारी बदलाव की परिकल्पना करती है, जो एक शिक्षार्थी-केन्द्रित, लचीले एवं बहु-विषयक इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है। इस विजन को विभिन्न संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल नवाचारों की एक श्रृंखला के जरिए साकार हो रहा है:

महत्वपूर्ण पहल

|

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ): 10 अप्रैल, 2023 को शुरू किया गया, एनसीआरएफ शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा से क्रेडिट संचय को संभव बनाता है। कुल 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया, यह आजीवन सीखने और विभिन्न विषयों में सुचारू परिवर्तन का समर्थन करता है।

|

|

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ): 11 मई, 2023 को जारी किया गया, एनएचईक्यूएफ स्नातक से डॉक्टरेट स्तर तक सीखने के परिणामों को परिभाषित करता है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समतुल्यता और गतिशीलता सुनिश्चित होती है।

|

|

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क: 12 दिसंबर, 2022 को पेश किया गया, यह फ्रेमवर्क एक विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली, बहु-प्रवेश/निकास संबंधी विकल्प और अंतःविषयी शिक्षण के विकल्पों को शामिल करता है।

|

|

अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम: 100 से अधिक संस्थान अब उद्योग के अनुभव को एकीकृत करने वाले पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनमें कम से कम 20 प्रतिशत क्रेडिट इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप के लिए समर्पित होते हैं।

|

|

स्वयं प्लस: यह प्लेटफ़ॉर्म एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका विवरण आगे के अनुभागों में दिया गया है।

|

|

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस 2.0): 12.12 लाख प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लेनदेन के जरिए 489 करोड़ रुपये का स्टाइपेंड वितरित किया गया, जिससे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हुआ।

|

ये पहल सामूहिक रूप से भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार एक शिक्षा प्रणाली का समर्थन करती हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप और उद्योग की उभरती ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी है।

एक से अधिक बार प्रवेश और निकास (एमईएमई)

मल्टीपल एंट्री और एग्जिट (एमईएमई) फ्रेमवर्क, एनईपी 2020 की आधारशिला है, जो शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ावा देता है और ड्रॉपआउट दरों को कम करता है। यह छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर शिक्षा को रोकने और फिर से शुरू करने का अधिकार देता है, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाता है और आजीवन सीखने का समर्थन करता है।

- 153 विश्वविद्यालय एक से अधिक बार दाखिले का विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे 31,156 स्नातक और 5,583 स्नातकोत्तर विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।

- 74 विश्वविद्यालयों ने बहु-प्रवेश का तरीका लागू किया है, जिससे 25,595 स्नातक और 2,494 स्नातकोत्तर छात्रों को सहायता मिली है।

- 97 केंद्र पोषित संस्थानों (सीएफआईI) ने एमईएमई को अपनाया है, और उनके 33 प्रतिशत पाठ्यक्रम एमईएमई का प्रावधान करते हैं।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)

अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी), एक व्यवस्थित क्रेडिट हस्तांतरण तंत्र के जरिए शैक्षणिक गतिशीलता को सुगम बनाता है, जिससे विद्यार्थी विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में विविध पाठ्यक्रमों को चुन सकते हैं और डिग्री या डिप्लोमा के लिए क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। यह एक डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है जहां छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट सुरक्षित रूप से संग्रहीत और आसानी से सुलभ होते हैं। यह प्रणाली सीखने में लचीलेपन को बढ़ावा देती है और बहु-विषयक शिक्षा का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, एबीसी कौशल, ज्ञान और सीखने के अनुभवों को एक एकीकृत क्रेडिट-आधारित ढांचे में सहज रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है, जिससे छात्रों को अपनी शैक्षणिक यात्रा को आकार देने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्ष मे दो बार दाखिले का प्रावधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्ष मे दो बार दाखिले की योजना को मंजूरी दे दी है जिसके अनुसार अब विश्वविद्यालयों में दाखिले दो चक्रों में होंगे: जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी। यह सुधार पारंपरिक एकल-चक्र मॉडल का स्थान लेता है और 2035 तक 50 प्रतिशत’ जीईआर प्राप्त करने के एनईपी 2020 के लक्ष्य के अनुरूप है। यह छात्रों के विकल्प, संस्थागत दक्षता और भारतीय उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ाता है।

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)

स्कूल, कौशल और उच्च शिक्षा के नियामकों द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित और 7 अगस्त, 2024 को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से संचालित, एनसीआरएफ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कार्य-आधारित शिक्षा में क्रेडिट संचयन, स्थानांतरण और मोचन के लिए एक एकीकृत संरचना प्रदान करता है। यह स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढाँचे (सीसीएफयूपी) में अंतर्निहित है। यह बहु-प्रवेश और निकास विकल्पों, आजीवन शिक्षा और पूर्व-शिक्षा की मान्यता का समर्थन करता है और अंतःविषयी गतिशीलता और उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को सुगम बनाता है।

स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचा (सीसीएफयूपी)

यूजीसी द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत, सीसीएफयूपी स्नातक शिक्षा को नए सिरे से परिभाषित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में एक वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, दो वर्ष के बाद डिप्लोमा और तीन या चार वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री के साथ कई बार निकास का विकल्प शामिल हैं। यह संस्थानों, विषयों और शिक्षण विधियों (ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, हाइब्रिड) में बदलाव को संभव बनाता है। क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के जरिए ट्रैक किया जाता है और एनसीआरएफ के अनुरूप रखा जाता है। यह अंतःविषयी अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्रों को कला, विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रम करने का अवसर मिलता है।

दोहरी डिग्री

शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अनुमत संयोजनों में शामिल हैं: दो पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम (बशर्ते उनकी कक्षाओं का समय ओवरलैप न हो), एक पूर्णकालिक कार्यक्रम के साथ एक ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, या ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो कार्यक्रम। यह पहल बहु-विषयक और लचीले शिक्षण मार्गों को बढ़ावा देने के एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढाँचा (एनएचईक्यूएफ)

एनईपी 2020 के तहत प्रमुख सुधारों का मकसद, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मानकीकरण करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह स्तर 4.5 (स्नातक प्रथम वर्ष) से स्तर 8 (डॉक्टरेट कार्यक्रम) तक योग्यताओं के विकास, वर्गीकरण और मान्यता के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताएँ और लाभ:

- स्पष्ट रूप से व्यक्त शिक्षण के नतीजों के ज़रिए, स्नातक की विशेषताओं को परिभाषित करता है, जिससे छात्रों, अभिभावकों, संस्थानों और नियोक्ताओं को शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर और उनकी प्रकृति को समझने में मदद मिलती है।

- योग्यताओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता और तुलना को सुगम बनाता है, जिससे संस्थानों और देशों में छात्रों के आने जाने में मदद मिलती है।

- अंतःविषयक और अंतर-संस्थागत उपायों को बढ़ावा देता है, जिससे शिक्षार्थियों को विषयों और संस्थानों के बीच सुचारू रूप से बदलाव करने में मदद मिलती है।

- पूर्व-शिक्षण को मान्यता देकर और सशक्त शैक्षणिक प्रगति को सक्षम बनाते हुए, आजीवन सीखने में मददगार है।

- शैक्षणिक मानकों में पारदर्शिता और तालमेल को बढ़ाता है, जिससे भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ता है।

- योग्यताओं को वैश्विक मानदंडों और शिक्षार्थी-केंद्रित नतीजों के साथ जोड़कर, एनएचईक्यूएफ वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल लर्निंग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, भारत उच्च शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल नवाचार की ताकत का प्रयोग कर रहा है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म से लेकर वर्चुअल लैब और एआई-संचालित उपकरणों तक, तकनीक से संचालित पहलों की एक पूरी श्रृंखला, देश भर में छात्रों के सीखने, कौशल बढ़ाने और वास्तविक दुनिया के अवसरों से जुड़ने के तरीकों को बदल रही है।

- स्वयं: भारत का राष्ट्रीय एमओओसी प्लेटफ़ॉर्म, जिसमें 5.15 करोड़ से ज़्यादा नामांकन, 16,530+ पाठ्यक्रम और 388 विश्वविद्यालय हैं, जो 40% तक क्रेडिट स्थानांतरण की मंजूरी देते हैं।

- स्वयं प्लस: फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया यह कार्यक्रम एआई, डेटा एनालिटिक्स और स्वास्थ्य कल्याण जैसे क्षेत्रों में उद्योग-एकीकृत ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो डिजिटल विश्वविद्यालय की नींव तैयार करता है।

- वर्चुअल लैब: व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए स्टेम विषयों में 900+ वर्चुअल लैब और 1,200+ प्रयोग प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई): वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो प्रारूपों में 8 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों का विशाल संग्रह है।

- अनुवादिनी और ई-कुंभ: एआईसीटीई की अनुवादिनी 22 भाषाओं में अनुवाद करती है। ई-कुंभ कई भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की किताबें उपलब्ध कराता है।

- अपार आईडी: 2.36 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए एक अनोखे 12-अंकीय शैक्षणिक आईडी, जो बिना किसी मुश्किल के, क्रेडिट हस्तांतरण, डिजिलॉकर एकीकरण और आजीवन सीखने में सक्षम बनाती है।

- एनईटीएफ (राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच): शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के खुले आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई के तहत स्थापित।

- एनईएटी (नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी): 171 उत्पादों के साथ 393 एडटेक फर्मों को सूचीबद्ध करता है, ईडब्ल्यू छात्रों के लिए 25% मुफ्त कूपन आवंटित किए जाते हैं, जिससे 1.15 लाख से अधिक शिक्षार्थी लाभान्वित होते हैं।

- इंटर्नशिप पोर्टल: 11,578 उच्च शिक्षा संस्थानों और 78,759 उद्योगों के साथ एक एकल मंच, जो देश भर में 54 लाख से अधिक इंटर्नशिप प्रदान करता है।

- आईडिया लैब्स: एआईसीटीई-आईडिया (आइडिया डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन) लैब्स तकनीकी संस्थानों में स्थापित की गई हैं, जो बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान, मजबूत सामाजिक और उद्योग संबंध को बढ़ावा देती हैं, नए युग की शिक्षा का समर्थन करती हैं और स्टेम अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में 423 आईडिया लैब स्थापित की गई हैं।

उत्कृष्टता केंद्र और संस्थागत विकास

42 नए केंद्रीय संस्थानों की स्थापना

वर्ष 2014 से, 42 नए केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी और आईआईएसईआर शामिल हैं, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक मजबूत प्रयास को दर्शाता है।

संस्थान-वार वृद्धि:

- केंद्रीय विश्वविद्यालय: 8 नए (40 से 48 तक)

- आईआईटी: 7 नए (16 से 23 तक)

- आईआईएम: 8 नए (13 से 21 तक)

- एनआईटी और आईआईईएसटी: 1 नया (31 से 32 तक)

- आईआईआईटी: 16 नए (9 से 25 तक)

- आईआईएसईआर और आईआईएससी: 2 नए (6 से 8 तक)

कुल संस्थानों की संख्या 115 से बढ़कर 157 हो गई है।

लद्दाख को सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से अपना पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल गया है। विश्वविद्यालय ने चार स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए हैं - एम.टेक वायुमंडलीय एवं जलवायु विज्ञान, एम.टेक ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं नीति, एम. ए. लोक नीति और एम.ए. बौद्ध विज्ञान।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र

"भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार करें और भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोगी बनाएँ", के विज़न को साकार करने के लिए, सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को मंज़ूरी दी है: आईआईएससी में स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र, आईआईटी कानपुर में सतत् शहरों में उत्कृष्टता केंद्र और आईआईटी रोपड़ में कृषि उत्कृष्टता केंद्र। इनका कुल वित्तीय परिव्यय वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 990.00 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा में एक नए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है।

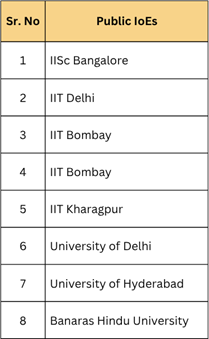

12 प्रतिष्ठित संस्थान (8 सार्वजनिक, 4 निजी)

इस पहल का मकसद विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान केंद्रों के रूप में विकसित होने की क्षमता रखने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की पहचान और उनकी मदद के लिए एक ढाँचा स्थापित करना है। इस प्रयास के तहत, 12 प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओई) को मान्यता दी गई है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना

- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 ने तीन प्रमुख संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया।

- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली - 1970 में स्थापित, इसे पहले एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था।

- श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली - 1962 में स्थापित यह संस्थान भी एक डीम्ड विश्वविद्यालय था।

- राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति - 1962 में स्थापित, यह संस्थान भी एक डीम्ड विश्वविद्यालय था।

गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में की गई कल्पना के अनुसार, पारदर्शिता, स्वायत्तता और प्रदर्शन-आधारित शासन सुनिश्चित करने के लिए, नियामक और मान्यता परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस सुधार के केंद्र में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) है, जिसका मकसद जवाबदेही बढ़ाना, संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करना और स्पष्ट भूमिका निर्धारण तथा हितों के टकराव को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है।

- एचईसीआई के ज़रिए एकीकृत विनियमन

ज़रुरत से ज्यादा निगरानी को खत्म करने और विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक एकल, व्यापक निकाय यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन का प्रस्ताव करती है। कई नियामकों की जगह लेने वाला एचईसीआई एक "हल्का लेकिन सख्त" ढाँचा लागू करेगा, जिससे यह तय हो पाएगा कि संस्थान सशक्त हों और साथ ही जवाबदेह भी हों।

- प्रदर्शन से जुड़ी श्रेणीबद्ध स्वायत्तता:

प्रत्यायन और रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थान, अब श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के पात्र हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से नए कार्यक्रम शुरू करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने और वित्त का प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है। इस बदलाव को यूजीसी स्वायत्त महाविद्यालय विनियम (2023) और डीम्ड विश्वविद्यालय विनियम (2023) के ज़रिए संस्थागत रूप दिया गया है।

रोज़गार योग्यता, शोध प्रभाव और सामुदायिक सहभागिता जैसे परिणाम मानकों को प्राथमिकता देने के लिए एनएएसी मान्यता ढाँचे में सुधार किया गया है। मान्यता अब स्वायत्तता और वित्त पोषण पात्रता निर्धारित करती है, जिसमें परिपक्वता-आधारित ग्रेडेड लेवल (एमबीजीएल) और बाइनरी मान्यता जैसे मॉडल पेश किए जा रहे हैं।

- एनआईआरएफ 2.0 और रैंकिंग-लिंक्ड फंडिंग:

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा (एनआईआरएफ) अब एनआईआरएफ 2.0 में तब्दील हो गया है, जो एनईपी की प्राथमिकताओं के अनुसार है। इसमें अब डिजिटल पहुँच, नवाचार और सामाजिक समावेशन जैसे मानदंड शामिल हैं। रैंकिंग सीधे पीएम-ऊषा और प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओसी) जैसी योजनाओं के तहत वित्त पोषण आवंटन से जुड़ी हुई है, जिससे प्रदर्शन और सार्वजनिक निवेश के बीच संबंध मजबूत होता है।

अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी

एनईपी 2020 एक ऐसे ज्ञान-संचालित उच्च शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसका मकसद एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो संस्थानों को राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है।

2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा, उसके बढ़ते अनुसंधान और नवाचारों के प्रयासों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार वैश्विक ज्ञान के परिदृश्य में तेज़ी से बदलाव हो रहा है, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के क्षेत्र में, जो भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों पेश कर रहें हैं। विश्वविद्यालयों में व्याप्त एक मज़बूत अनुसंधान व्यवस्था को, ज़मीनी स्तर पर सक्षम बनाने के लिए प्रयासों में और अधिक तालमेल बिठाने की ज़रुरत है। मौजूदा वक्त में भारत, अनुसंधान में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.64% निवेश करता है, जबकि अमेरिका में यह 3.47%, इज़राइल में 5.71% और चीन में 2.41% (2023-24) है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, भारत सरकार ने देश में अनुसंधान एवं विकास को मज़बूत करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्योग-अकादमिक संबंध, देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार सेल और हैकथॉन, एआई, आईकेएस, टेक में अंतर-विषयक संकाय विकास शामिल हैं।

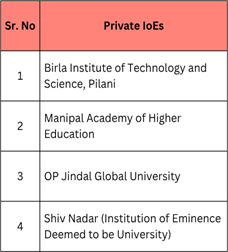

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन:

2023 अधिनियम के तहत स्थापित, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ), 50,000 करोड़ रुपए के हाइब्रिड फंडिंग मॉडल के साथ एक मजबूत, समावेशी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, एनईपी 2020 की एक प्रमुख पहल है। यह सहकर्मी-समीक्षित अनुदानों, बुनियादी ढाँचे, मार्गदर्शन और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान का समर्थन करता है, साथ ही 2,500 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों और 300 विश्वविद्यालयों के माध्यम से सक्रिय अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठों, नवाचार केंद्रों और उद्योग अकादमिक संपर्कों के ज़रिए अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करता है।

पीएचडी डिग्री विनियम 2022 जैसे सुधार मज़बूत और समावेशी अनुसंधान पहलों को बढ़ावा देते हैं। 2022-23 तक पीएचडी नामांकन दोगुना होकर 2.34 लाख हो गया है, जिसमें महिला नामांकन में 135.6% की वृद्धि हुई है। 2015 से 142% की वृद्धि के साथ, भारत 2024 में अनुसंधान प्रकाशनों में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

नवाचार में भी तेज़ी आई है। साल 2023-24 में पेटेंट आवेदनों की संख्या 92,168 तक पहुँच गई, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों का योगदान 25% रहा। कपिला कार्यक्रम ने 10,800 से ज़्यादा पेटेंट दाखिल करके और 71,000 से ज़्यादा संकाय/छात्रों को प्रशिक्षित करके बौद्धिक संपदा साक्षरता को बढ़ावा दिया।

एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 ने एक समर्पित अनुसंधान और नवाचार सूचकांक पेश किया है, जो बढ़ती संस्थागत प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। प्रतिष्ठित संस्थान योजना के तहत, 12 उच्च शिक्षा संस्थान, उद्योग-संबंधित अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी हस्तांतरण और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक अनुसंधान के मंच पर मज़बूती से स्थापित हो रहा है।

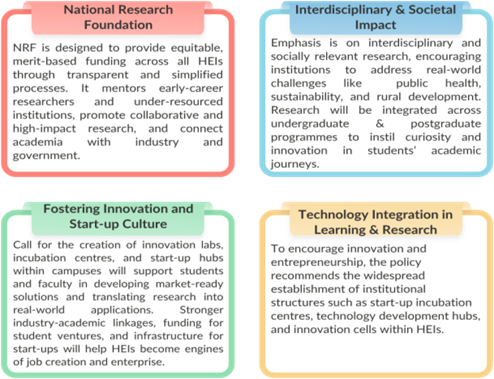

भारत भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप इकोसिस्टम

एनईपी 2020 के विज़न के अनुसार भारत सरकार, संस्थान नवाचार परिषदों (आईआईसी) की स्थापना के ज़रिए उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में, नवाचार और स्टार्टअप व्यवस्था को मज़बूत कर रही है। ये परिषदें प्रोटोटाइप विकास, इनक्यूबेशन और उद्योग सहयोग के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके अनुप्रयुक्त अनुसंधान, विचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं। अब तक, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 16,051 आईआईसी स्थापित किए जा चुके हैं, जो मेंटरशिप, हैकथॉन और नवाचार चुनौतियों के ज़रिए नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के वैश्विक नवाचार केंद्र बनने के सफर में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरक के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

एआई, आईकेएस, टेक में अंतर-विषयक संकाय विकास

एनईपी 2020 के अनुरूप, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) ने 144 केंद्रों में 3,957 कार्यक्रमों के ज़रिए 2.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, जिनका मुख्य फोकस एआई, साइबर सुरक्षा, स्टेम और नेतृत्व पर है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) पहल ने 51 केंद्र स्थापित किए हैं, 38 अंतःविषय पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और 88 शोध परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही 1,000 शिक्षकों के लिए 5,527 इंटर्नशिप और प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है, और इसका लक्ष्य 10,000 अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना है।

इसके अलावा, यूजीसी ने आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के अनुरूप बहु-विषयक और अनुवादात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) स्थापित करने के लिए 14.03.2022 को दिशानिर्देश जारी किए। अब तक, करीब 2,871 विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) स्थापित किए जा चुके हैं।

एआईसीटीई ने बहु-विषयक शिक्षा, एसटीईएम-आधारित अनुभवात्मक शिक्षा और मजबूत अकादमिक-उद्योग संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी संस्थानों में 423 आईडीईए (विचार विकास, मूल्यांकन और अनुप्रयोग) प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ

भारत सरकार ने भारतीय भाषा (भारतीय भाषाओं) के प्रचार और भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने को प्राथमिकता दी है। इन पहलों का मकसद समावेशी और बहुभाषी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देते हुए, भारत की समृद्ध भाषाई और बौद्धिक विरासत का संरक्षण करना और उनका प्रचार करना है। पाठ्यक्रम सुधारों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और संस्थागत समर्थन के ज़रिए, एनईपी 2020 शिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती है और उच्च शिक्षा संस्थानों में आईकेएस में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रमों को अनिवार्य बनाती है।

शिक्षा में बहुभाषावाद:

- अनुवादिनी ऐप और ई-कुंभ पोर्टल: एआईसीटीई का अनुवादिनी ऐप इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, यूजी, पीजी और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा देता है। ये ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध है।

- स्वयं पर बहुभाषी सामग्री: विविध शिक्षार्थियों की सहायता के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म पर अध्ययन सामग्री कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है।

- सीएसटीटी शब्दावली संकलन: वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) ने 22 भारतीय भाषाओं में 30 लाख से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का संकलन किया है, जिनमें से 16 लाख शब्दों का डिजिटलीकरण किया गया है।

- अस्मिता पहल: इसका मकसद शैक्षणिक अनुवाद और मौलिक लेखन को बढ़ावा देते हुए, 5 सालों के दौरान 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।

- इंजीनियरिंग में क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा: 10 राज्यों के 41 इंजीनियरिंग संस्थानों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जिससे मातृभाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

- बहुभाषी राष्ट्रीय परीक्षाएँ: सीयूईटी, जेईई (मेन्स) और एनईईटी (यूजी) 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में पहुँच और निष्पक्षता बढ़ती है।

उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

एनईपी 2020 का मकसद सहयोगात्मक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देकर, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की दोतरफा गतिशीलता, भारतीय संस्थानों में वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करके घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति और विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की उपस्थिति के ज़रिए भारत को उच्च शिक्षा के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

भारतीय विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय परिसर

|

अपनी वैश्विक पहुँच के एक भाग के रूप में, भारत ने अपने प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना शुरू कर दी है। इन पहलों का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करना और दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना है।

- आईआईटी मद्रास-ज़ंज़ीबार: 5 जुलाई 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ज़ंज़ीबार, तंजानिया में परिसर की स्थापना, जिसमें शिक्षा मंत्रालय (भारत) और एमओईवीटी (ज़ंज़ीबार) के बीच साझेदारी के तहत कक्षाएं शुरू हुईं।

- आईआईटी दिल्ली-अबू धाबी: 15 जुलाई 2023 को अबू धाबी शिक्षा एवं ज्ञान विभाग (एडीईके) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। परिसर चालू हो गया है और यह आईआईटी दिल्ली की पहली अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का प्रतीक है।

- आईआईएम अहमदाबाद-दुबई: दुबई अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक शहर में आईआईएमए दुबई परिसर की स्थापना के लिए यूएई सरकार के साथ 8 अप्रैल 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह पूर्णकालिक एमबीए और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करेगा।

|

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय

भारत में वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति के एक नए युग की शुरूआत करते हुए डीकिन और वॉलोन्गॉन्ग विश्वविद्यालय (ऑस्ट्रेलिया) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने परिसर स्थापित किए हैं और साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (यूके) ने गुरुग्राम में अपनी स्थापना की है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली के छह विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए एलओए दिया गया है।

|

डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया[1]

गिफ्ट सिटी, गुजरात में परिसर स्थापित

|

वॉलोन्गॉन्ग विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया[2]

गिफ्ट सिटी, गुजरात में परिसर स्थापित

|

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, यूके[3]

गुरुग्राम में परिसर स्थापित

|

भारत में अध्ययन कार्यक्रम , एमईएमई के समान दर्जा और शैली

भारत में अध्ययन अभियान ने एक वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में भारत की लोकप्रियता को बढ़ाया है। इसकी शुरूआत के बाद से, एशियाई और अफ्रीकी देशों के कुल 47,602 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने नामांकन कराया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए, भारत में अध्ययन अभियान को 2023 में एक समर्पित पोर्टल के साथ नया रूप दिया गया है, जो 600 से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थानों के 8,000 से अधिक कार्यक्रमों की पेशकश करता है और जिसकी पहुंच 136 से अधिक देशों तक है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने भी नामांकन, सहायता और एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किए हैं।

संयुक्त/दोहरी/ट्विनिंग डिग्रियों के लिए नियम, एमईएमई के समान दर्जा और शैली

वैश्विक जुड़ाव के ज़रिए शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2 मई 2022 को भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग पर नियम जारी किए। ये नियम भारतीय संस्थानों को, प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। इस पहल का मकसद अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना, देश में ही अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के ज़रिए बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य, छात्रों की रोज़गार क्षमता को बढ़ाना और वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

- छात्र और संकाय मोबिलिटी, सहयोगात्मक अनुसंधान और पाठ्यक्रम एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग मापदंडों के साथ जोड़कर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक स्थिति को बढ़ाता है।

- इसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को भारत कैंपस की ओर आकर्षित करना है।

मौजूदा स्थिति:

230 पात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में से, 103 उच्च शिक्षा संस्थान वर्तमान में विदेशी संस्थानों के साथ सहयोगात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन) और शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी)

जीआईएएन और एसपीएआरसी जैसी प्रमुख पहलें अकादमिक और शोध सहयोग को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी), शीर्ष भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई), जिनमें एनआईआरएफ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के तहत शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थान शामिल हैं, उन्हें सक्षम करते हुए उन संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान साझेदारी के लिए बढ़ावा देती है, जो 28 चयनित देशों से क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 800 में स्थान पाने वाले अग्रणी विदेशी विश्वविद्यालय हैं। इसके लिए पहुँच को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए, एसपीएआरसी पोर्टल को फिर से लॉन्च किया गया है, जो अब sparc.iitkgp.ac.in पर साल भर प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है, जहाँ विस्तृत दिशानिर्देश और सबमिशन प्रारूप उपलब्ध हैं। अब तक, 515.99 करोड़ रुपये की 799 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 392 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस कार्यक्रम के तहत 51 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22 पेटेंट स्वीकृत हो चुके हैं। एसपीएआरसी, 12 रणनीतिक विषयों पर सहयोग का समर्थन करता है, जिनमें उन्नत सामग्री, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकॉनॉमी, अंतरिक्ष एवं रक्षा, स्मार्ट शहर एवं गतिशीलता, विनिर्माण एवं उद्योग 4.0, आदि शामिल हैं।

क्यूएस 2025 विश्व रैंकिंग और विषय रैंकिंग में भारतीय संस्थान

987 संस्थानों में से 163 भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ, भारत अपनी वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी-एशिया रैंकिंग 2025 में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली के रूप में उभर रहा है। दिलचस्प बात ये है कि शीर्ष 100 एशियाई विश्वविद्यालयों में सात भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर), दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) शामिल हैं।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विषय रैंकिंग 2025 में, कुल 79 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को शामिल किया गया है, जो पिछले वर्ष के 69 से हुई बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। 18.7% की इस वृद्धि ने भारत को एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना दिया है, जहाँ विभिन्न विषयों में 66 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं।

इसके अलावा, 10 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने विशिष्ट विषय क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया है। इनमें छह आईआईटी, दो भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं,जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

वित्तपोषण और बजटीय विस्तार

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) एमईएमई के समान दर्जा और शैली

उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के बीच शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना 2017 में की गई थी। यह ऋण-आधारित मॉडल पर काम करती है, जिससे संस्थानों को बिना किसी अग्रिम बजटीय सहायता के, पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलती है। सात वर्षों में, एचईएफए ने 201 परियोजनाओं के लिए 44,449.18 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों को लाभ हुआ है। इन निधियों का उपयोग प्रयोगशालाओं, छात्रावासों, कक्षाओं और अनुसंधान बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए किया गया है, जिससे विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाओं के विकास में सहायता मिली है।

पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान)

इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, चुनिंदा सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) में बदलने के लिए, एनईपी 2020 के अंतर्गत पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) योजना शुरू की गई।

|

पीएम-उषा: संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), उच्च शिक्षा सुधार के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजना है। यह प्रदर्शन-आधारित नतीजों से जुड़ी वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करके, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बदलाव लाने में मदद करती है। यह योजना निम्नलिखित में सहायक रही है:

- डिजिटल अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीयकरण और शैक्षणिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना

- वंचित क्षेत्रों में विशिष्ट गतिविधियों के ज़रिए समानता और समावेशन को बढ़ावा देना।

|

एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा: भारत के शैक्षणिक परिदृश्य की नए सिरे से परिकल्पना

**************

पीके/एके/केसी/आरके/एनएस

(Explainer ID: 154954)

आगंतुक पटल : 1123

Provide suggestions / comments