PIB Headquarters

বন্দে মাতরম্ - এর ১৫০ বছর

আন্দোলনে পরিণত হওয়া একটি সুর

প্রকাশিত:

06 NOV 2025 4:25PM by PIB Kolkata

নতুন দিল্লি,নভেম্বর, ০৬, ২০২৫

মূল বিষয়

- ১৯৫০ সালে গণপরিষদ এটিকে ভারতের জাতীয় স্তোত্র হিসেবে গ্রহণ করে।

- বন্দে মাতরম্ প্রথমে একটি গান হিসেবে লেখা হয়েছিল, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গানটিকে তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেন (১৮৮২ সালে প্রকাশিত)।

- ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই গানটি গেয়েছিলেন।

- রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে বন্দে মাতরম্-কে প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯০৫ সালের ০৭ অগাস্ট।

সূচনা

চলতি বছরের ৭ নভেম্বর ভারতের জাতীয় স্তোত্র বন্দে মাতরম্ - এর ১৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এর অর্থ ‘মা তোমাকে বন্দনা করি’। কালজয়ী এই রচনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের জাতীয় পরিচয় ও সম্মিলিত চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে এই গান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই গান ১৮৭৫ সালের ০৭ নভেম্বর সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিরকালীন উপন্যাস আনন্দমঠ – এ এই গানটি অন্তর্ভুক্ত করেন। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এই গানে প্রথম সুর সংযোজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি দেশের সভ্যতা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জাগ্রত চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বন্দে মাতরম্ সমস্ত ভারতীয়র মধ্যে ঐক্য, ত্যাগ ও সমর্পণের যে চিরকালীন বার্তা ছড়িয়ে দেয়, এই উদযাপন তা আবারও পুনর্ব্যক্ত করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বন্দে মাতরম্ - এর গুরুত্ব জানতে হলে এর ঐতিহাসিক উৎপত্তি এবং যেভাবে এই গান সাহিত্য, জাতীয়তাবাদ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম’কে সংযুক্ত করেছে, তা বোঝা দরকার।

- এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। এর ৩২ বছর আগে ১৯০৭ সালের ১৬ এপ্রিল শ্রী অরবিন্দ ‘বন্দে মাতরম্’ নামে একটি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে ‘বন্দে মাতরম্’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময়ে খুব অল্প মানুষই এই শব্দটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু, দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থাকা বাংলার মানুষ সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে এক সময়ে এই শব্দটিকেই আঁকড়ে ধরেন।

- বই হিসেবে প্রকাশের আগে আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

- ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি উপন্যাসের প্রথম কিস্তিতেই ১৮৮১ সালের মার্চ – এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

- ১৯০৭ সালে বার্লিনের স্টুটগার্টে মাদাম ভিকাজি কামা ভারতের বাইরে প্রথম ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। সেই পতাকায় ‘বন্দে মাতরম্’ লেখা ছিল।

আনন্দমঠ এবং দেশপ্রেমের ধর্ম

আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল গল্পটি একদল সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে। তাঁদের সন্তান বলা হ’ত। তাঁরা তাঁদের জীবন মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে পুজো করতেন। আনন্দমঠে এই সন্তানদের মুখে ‘বন্দে মাতরম’ গানটি রয়েছে। এটি দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং এটিই ছিল আনন্দমঠের মূল ভাবনা।

তাঁরা মাতৃভূমির দেবীমূর্তির তিনটি ছবি রেখেছিলেন। একটি ছবি অতীতের, যাতে মা’কে রাজকীয় বিভায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একটি বর্তমানের, যাতে মায়ের মূর্তি ভগ্নপ্রায় ও ধূলিধূসর এবং আরেকটি ছবি ভবিষ্যতের, যাতে মা হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছেন। শ্রী অরবিন্দের ভাষায় “তাঁর দৃষ্টিতে মা দ্বিসপ্তকোটি হাতে খর ইস্পাত ধরেছিলেন, ভিক্ষুকের দানপাত্র নয়”।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম্ - এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ – ১৮৯৪) ঊনবিংশ শতকের বাংলার অগ্রগণ্য এক ব্যক্তিত্ব। ঊনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক ও সাহিত্য ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর অবদান আধুনিক বাংলা গদ্যের উন্নয়ন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষে গভীর ছাপ রেখেছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আনন্দমঠ (১৮৮২), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬) এবং দেবী চৌধুরানীর মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদার চেতনায় উদগ্রীব এক ঔপনিবেশিক সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

‘বন্দে মাতরম্’ কে জাতীয়তাবাদী চেতনার এক মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির প্রতি সমর্পণ ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর লেখার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাই নয়, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। ‘বন্দে মাতরম’ – এর মধ্য দিয়ে তিনি মাতৃভূমিকে ‘মা’ হিসেবে কল্পনা করার ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র দেশের অন্তরে।

বন্দে মাতরম্ – প্রতিরোধের গান

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর কলকাতায় বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় গঠিত হয়। এদের লক্ষ্য ছিল –একটি মিশন এবং আধ্যাত্মিক আবেগের মতো মাতৃভূমির আদর্শের প্রচার। প্রতি রবিবার এই সোসাইটির সদস্যরা ‘বন্দে মাতরম্ গান গাইতে গাইতে প্রভাতফেরি’তে বেরোতেন। সাধারণ মানুষ মাতৃভূমির সমর্থনে স্বেচ্ছায় যে অর্থ দিতেন, তাঁরা তা সংগ্রহ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কখনও কখনও এই প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯০৬ সালের ২০ মে তারিখে বরিশালে (বর্তমানে বাংলাদেশে) এক নজিরবিহীন ‘বন্দে মাতরম’ শোভাযাত্রা বেরোয়। এতে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। তাঁরা ‘বন্দে মাতরম’ পাতাকা নিয়ে শহর পরিক্রমা করেন।

১৯০৬ সালের অগাস্ট মাসে ‘বন্দে মাতরম’ নামে একটি ইংরাজী দৈনিক প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। পরবর্তীকালে, শ্রী অরবিন্দ যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে এতে যোগ দেন। তীক্ষ্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ সম্পাদকীয়র মাধ্যমে এই সংবাদপত্র ভারতের জাগরণ এবং আত্মনির্ভরতা, ঐক্য ও রাজনৈতিক চেতনার বার্তাবাহক হয়ে ওঠে। নির্ভীকভাবে জাতীয়তাবাদের প্রচার করে এই সংবাদপত্র তরুণ ভারতীয়দের ঔপনিবেশিক অধীনতার ঊর্ধ্বে ওঠার শক্তি যোগায়। এটি জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও জনমত সংগঠনের এক প্রধান মঞ্চ হয়ে ওঠে।

গান এবং শ্লোগান হিসেবে ‘বন্দে মাতরম’ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় সচকিত ব্রিটিশ প্রশাসন এর উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে শুরু করে। নবগঠিত পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকার স্কুল-কলেজে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদন বাতিল এবং রাজনৈতিক বিক্ষোভে যোগ দেওয়া পড়ুয়াদের সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেওয়া হয়।

১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলার রঙপুরের একটি স্কুলের ২০০ জন পড়ুয়া ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগান দেওয়ায় তাদের ৫ টাকা করে জরিমানা করা হয়। ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে ধুলিয়ায় (মহারাষ্ট্র) এক জনসভায় বিপুল জনতা ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগান দেয়। ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলক’কে যেদিন বার্মার মান্দালয়ে নির্বাসনে পাঠানো হয়, সেদিনও ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে পুলিশ বহু মানুষের উপর অত্যাচার চালায়।

জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের রণহুঙ্কার

‘বন্দে মাতরম’ গান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই গান শীঘ্রই আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে সারা দেশের জাগ্রত চেতনার মন্ত্রে পরিণত হয়। বাংলার পথ থেকে বম্বের অন্দরে, পাঞ্জাবের সমতলে ‘বন্দে মাতরম’ – এর প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। ব্রিটিশ প্রশাসন যত বেশি করে এই কন্ঠস্বর রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, ততই এর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও তাৎপর্য বেড়ে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজনৈতিক সমাবেশে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় ‘বন্দে মাতরম’ হয়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কন্ঠস্বর।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে ‘বন্দে মাতরম’ – এ সুর সংযোজনা করে, তা গেয়ে শোনান।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনের আগুনঝরা দিনে ‘বন্দে মাতরম’ আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

- একই বছরে কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে ‘বন্দে মাতরম’ গানটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গাওয়ার জন্য গৃহীত হয়।

|

রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে ‘বন্দে মাতরম্’ প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯০৫ সালের ০৭ অগাস্ট। কলকাতার টাউন হল – এ যে ঐতিহাসিক সভায় বিদেশী দ্রব্য বয়কট এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন।

|

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে নবগঠিত পূর্ব বঙ্গ প্রদেশের বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ‘বন্দে মাতরম’ উচ্চারণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরবর্তীকালে এই সম্মেলনও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে প্রতিনিধিরা ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁদের গলা নামেনি।

১৯০৭ সালের মে মাসে লাহোরে ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগান দিতে দিতে তরুণ বিক্ষোভকারীরা রাওয়ালপিন্ডি’তে স্বদেশী নেতাদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ জানান। পুলিশের বর্বর অত্যাচার সত্ত্বেও তরুণরা নির্ভীককন্ঠে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি দিতে থাকেন।

১৯০৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বদেশী স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর সমর্থনে ডাকা ধর্মঘটে তুতিকোরিনের (তামিলনাডু) কোরাল মিলগুলির প্রায় ১ হাজার কর্মী ‘বন্দে মাতরম্’ শ্লোগান দিতে দিতে পথে মিছিল করেন।

১৯০৮ সালের জুন মাসে লোকমান্য তিলকের বিচার চলাকালীন হাজার হাজার মানুষ বম্বে পুলিশ আদালতের বাইরে সমবেত হয়ে ‘বন্দে মাতরম্’ শ্লোগান দিয়েছিলেন। পরে, ১৯১৪ সালের ২১ জুন তিলক যখন ছাড়া পান, তখন পুণে’তে একইরকমভাবে ‘বন্দে মাতরম্’ শ্লোগান দিয়ে সমবেত জনতা তাঁকে স্বাগত জানায়।

বিদেশে ভারতের বিপ্লবীদের উপর প্রভাব

- ১৯০৭ সালে বার্লিনের স্টুটগার্টে মাদাম ভিকাজি কামা প্রথম ভারতের বাইরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন, সেই পতাকায় ‘বন্দে মাতরম্’ লেখা ছিল।

- ১৯০৯ সালের ১৭ অগাস্ট মদনলাল ধিংড়া’কে ইংল্যান্ডে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি ‘বন্দে মাতরম্’ বলতে বলতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন।

- ১৯০৯ সালে প্যারিসে ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা জেনিভা থেকে ‘বন্দে মাতরম্’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

- ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে গোপাল কৃষ্ণ গোখেল যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে পৌঁছন, তখন বিপুল জনতা ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।

জাতীয় মর্যাদা

গণপরিষদে সর্বসম্মতভাবে ‘জন গণ মন’ এবং ‘বন্দে মাতরম্’কে জাতীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই নিয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময়ে বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ‘বন্দে মাতরম্’কে জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’র সমমর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

“একটি বিষয়ে আলোচনা এখনও বাকি আছে, তা হ’ল – জাতীয় স্তোত্রের বিষয়। এক সময়ে ভাবা হয়েছিল যে, এই বিষয়ে সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থির হয় যে, প্রস্তাব গ্রহণের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের বদলে আমি এখানে বিবৃতি দেব। সেই অনুযায়ী, আমি এই বিবৃতি পাঠ করছি।

‘জন গণ মন’ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। সরকার প্রয়োজন মতো এর শব্দ পরিবর্তনের অনুমতি দিতে পারে। আর, ‘বন্দে মাতরম্’ যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তাকে ‘জন গণ মন’র সমমর্যাদায় ভূষিত করা হচ্ছে (করতালি)। আমার ধারণা, এতে সদস্যরা সকলেই খুশি হবেন”।

বন্দে মাতরম্ - এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন

দেশ আজ যখন বন্দে মাতরম্ - এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে, তখন ঐক্য, প্রতিরোধ এবং জাতীয় গর্বের প্রতীক এই গানের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে দেশ জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলি এ সংক্রান্ত আলোচনাসভা, প্রদর্শনী ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এই গানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।

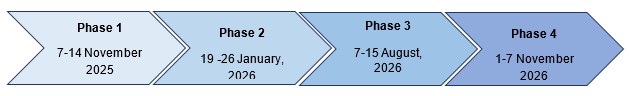

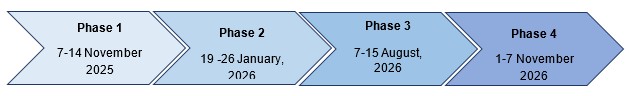

ভারত সরকার চারটি পর্বে এই উদযাপনের পরিকল্পনা করেছে -

কয়েকটি কর্মসূচি নীচে জানানো হ’ল -

০৭ নভেম্বর, ২০২৫

- জাতীয় স্তরে উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে।

- এই দিনে দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ব্যাপক গণঅংশগ্রহণ থাকবে।

- একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং স্মারক মুদ্রার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হবে।

- ‘বন্দে মাতরম্’ – এর ইতিহাস নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

- প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রা প্রকাশের ভিডিও দেখানো হবে।

- প্রচার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও আপলোড করা হবে।

- জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা বিভিন্ন আঙ্গিকে ‘বন্দে মাতরম্’ গেয়ে শোনাবেন।

বর্ষব্যাপী কর্মসূচি -

- আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং এফএম রেডিও-তে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

- টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলিতে পিআইবি ‘বন্দে মাতরম্’ নিয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করবে।

- বিশ্ব জুড়ে সব ভারতীয় দূতাবাসে ‘বন্দে মাতরম্’ নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে।

- ‘বন্দে মাতরম্’ – এর চেতনায় একটি বিশ্বজনীন সঙ্গীত উৎসবের আয়োজন করা হবে।

- ‘বন্দে মাতরম্’: মা বসুন্ধরা’কে কুর্নিশ – বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

- মহাসড়কগুলিতে জাতীয়তাবাদী ম্যুরাল স্থাপন করা হবে।

- রেলস্টেশন ও বিমানবন্দরগুলিতে ‘বন্দে মাতরম্’ নিয়ে অডিও বার্তা এবং বিশেষ ঘোষণার আয়োজন করা হবে, থাকবে এলইডি ডিসপ্লে’র ব্যবস্থা।

বিশেষ কর্মসূচি -

- ‘বন্দে মাতরম্’ – এর বিভিন্ন দিক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ‘বন্দে মাতরম্’ – এর ভূমিকা এবং ভারতের ইতিহাস নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হবে।

- দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলতে ‘বন্দে মাতরম্’ প্রচারাভিযান এবং ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ প্রচারাভিযান একইসঙ্গে উদযাপন করা হবে।

এইসব উদ্যোগ শুধু যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা জানাবে তাই নয়, একইসঙ্গে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ‘বন্দে মাতরম্’ – এর অবদানকে তুলে ধরবে। এই উদযাপনের মধ্য দিয়ে ‘বন্দে মাতরম্’ – এর চেতনাকে সমসাময়িক ভারতে নতুন করে প্রকাশ করা হবে, যা ভারতের বর্ণময় অতীতের সঙ্গে এর ঐক্যবদ্ধ, আত্মনির্ভর, সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্ত ভবিষ্যতের যোগসূত্র গড়ে দেবে।

উপসংহার

‘বন্দে মাতরম্’ – এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের মধ্য দিয়ে ভারতের জাতীয় পরিচয়ের ক্রম নির্মাণে এই গানের গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ফুটে উঠবে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বৌদ্ধিক ও সাহিত্য পরিমণ্ডলে যে গানের জন্ম হয়েছিল, তা ক্রমশ সমস্ত সীমা অতিক্রম করে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সম্মিলিত চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

সংস্কৃতি মন্ত্রক

https://indianculture.gov.in/digital-district-repository/district-repository/vande-mataram-nationalist-artwork

https://knowindia.india.gov.in/national-identity-elements/national-song.php

https://www.abhilekh-patal.in/Category/Search/QuerySearch?query=vande%20mataram

https://indianculture.gov.in/node/2820573

https://amritkaal.nic.in/vande-mataram

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো:

পিআইবি আর্কাইভ

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/nov/doc20241125450301.pdf

https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=11804

Click here to see PDF

SC/SD/SB

(রিলিজ আইডি: 2187082)

ভিজিটরের কাউন্টার : 6160