PIB Headquarters

वंदे मातरम के 150 साल

एक तराना, जो आंदोलन बन गया

प्रविष्टि तिथि:

06 NOV 2025 4:25PM by PIB Delhi

- 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया।

- शुरू में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास "आनंदमठ" (1882 में प्रकाशित) में शामिल किया गया।

- इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया था।

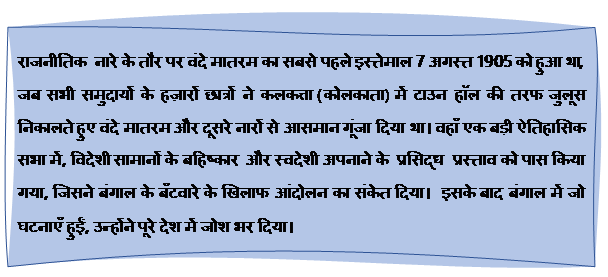

- राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था।

परिचय

इस साल, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम - जिसका आशय है “माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ”- की 150वीं वर्षगाँठ है। यह रचना, अमर राष्ट्रगीत के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही हैऔर यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है।'वंदे मातरम' पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी । बाद में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई ।

रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। यह देश की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है। इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाना सभी भारतीयों के लिए एकता, बलिदान और भक्ति के उस शाश्वत संदेश को फिर से दोहराने का अवसर है, जो वंदे मातरम में समाहित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वंदे मातरम के महत्व को समझने के लिए, इसके ऐतिहासिक मूल को जानना बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसा मार्ग है, जो साहित्य, राष्ट्रवाद और भारत के स्वाधीनता संग्राम को जोड़ता है। इस स्तुति गान का एक कविता से राष्ट्रीय गीत बनने तक का सफ़र, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत की सामूहिक जागृति का उदाहरण है।

- यह गीत पहली बार 1875 में प्रकाशित हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि श्री अरबिंदो द्वारा 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक 'बंदे मातरम' में लिखे एक लेख से होती है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि बंकिम ने अपने मशहूर गीतकी रचना बत्तीस साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि उस समय बहुत कम लोगों ने इसे सुना था, लेकिन लंबे समय के भ्रम से जागृत होने के एक पल में, बंगाल के लोगों ने सच्चाई की तलाश की, और उसी नियत क्षण में किसी ने "वंदे मातरम" गाया।

- पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले, आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में धारावाहिक के रूप में छपा था, जिसके संस्थापक संपादक बंकिम थे।

- "वंदे मातरम" गीत मार्च-अप्रैल 1881 के अंक में उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन की पहली किस्त में छपा था।

- 1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर स्टटगार्ट, बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था। उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था।

आनंद मठ और देशभक्ति का धर्म

उपन्यास 'आनंद मठ' का मूल कथानक संन्यासियों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्हें संतान कहा जाता है, जिसका आशय बच्चे होता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं। वे मातृभूमि को देवी माँ के रूप में पूजते हैं; उनकी भक्ति सिर्फ़ अपनी जन्मभूमि के लिए है। "वंदे मातरम" आनंद मठ के संतानों द्वारा गाया गया गीत है। यह "राष्ट्रभक्ति के धर्म" का प्रतीक था, जो आनंद मठ का मुख्य विषय था।

अपने मंदिर में, उन्होंने मातृभूमि को दर्शाने वाली माँ की तीन मूर्तियाँ रखीं: माँ जोअपनी भव्य महिमा में महान और गौरवशाली; माँ जो अभी दुखी और धूल में पड़ी है; माँ जो भविष्य में अपनी पुरानी महिमा में पुन: प्रतिष्ठित होगी। श्री अरबिंदो के शब्दों में, "उनकी कल्पना की माँ के 14 करोड़ हाथों में भिक्षा पात्र नहीं, बल्कि तेज़ धार वाली तलवारें थीं।"

बंकिम चंद्र चटर्जी–

वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी (1838–1894), 19वीं सदी के बंगाल की सबसे जानी-मानी हस्तियों में से एक थे। 19वीं सदी के दौरान बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में उनकी बहुत महत्वूपर्ण भूमिका है। एक जाने-माने उपन्यासकार, कवि और निबंधकार के तौर परउनके योगदान ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

उनके विशेष कार्यों में आनंदमठ (1882), दुर्गेश नंदिनी (1865), कपालकुंडला (1866), और देवी चौधरानी (1884) शामिल हैं, जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे गुलाम समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दिखाते हैं ।

वंदे मातरम की रचना को राष्ट्रवादी चिंतन में मील का पत्थरमाना जाता है, जो मातृभूमि के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक आदर्शवाद के मेल का प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी लेखनी के ज़रिए, न केवल बंगाली साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारत के शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बुनियादी वैचारिक सिद्धांत भी रखे। वंदे मातरम में उन्होंने देश को मातृभूमि को माँ के रूप में देखने का नज़रिया दिया।

वंदे मातरम - प्रतिरोध का गीत

अक्टूबर 1905 में, उत्तरी कलकत्ता में मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के तौर पर बढ़ावा देने के लिए एक 'बंदे मातरम संप्रदाय'की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के सदस्य हर रविवार को"वंदे मातरम" गाते हुए प्रभात फेरियाँ निकालते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक दान भी लेते थे। इस संप्रदाय की प्रभात फेरियों में कभी-कभी रवींद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे।

20 मई 1906 को, बारीसाल (जो अब बांग्लादेश में है) में एक अभूतपूर्व वंदे मातरम जुलूस निकालागया,जिसमें दस हज़ार से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही शहर की मुख्य सड़कों पर वंदे मातरम के झंडे लेकर मार्च कर रहे थे।

अगस्त 1906 में, बिपिन चंद्र पाल के संपादन में 'बंदे मातरम'नाम का एक अंग्रेजी दैनिक शुरू हुआ, जिसमें बाद में श्री अरबिंदो संयुक्त संपादक के रूप में शामिल हुए। अपने तेज़ और प्रभावशाली संपादकीय लेखों के ज़रिए, यह अखबार भारत को जगाने का एक सशक्त माध्यम बन गया, जिसने स्वावलंबन, एकता और राजनीतिक चेतना का संदेश पूरे भारत के लोगों तक फैलाया। निडरता से राष्ट्रवाद का प्रचार करते हुए, युवा भारतीयों को औपनिवेशिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हुए, 'बंदे मातरम' दैनिक राष्ट्रवादी चिंतन को ज़ाहिर करने और लोगों की राय जुटाने का एक बड़ा मंच बन गया।

गाने और नारेदोनों के तौर परवंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत की सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने या बोलने पर रोक लगाने वाले परिपत्र जारी किए। शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई, और राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी से निकालने की धमकी दी गई।

नवंबर 1905 में, बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के 200 छात्रों में से हर एक पर 5-5 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वे वंदे मातरम गाने के दोषी थे। रंगपुर में, बँटवारे का विरोध करने वाले जाने-माने नेताओं को स्पेशल कांस्टेबल के तौर पर काम करने और वंदे मातरम गाने से रोकने का निर्देश दिया गया। नवंबर 1906 में, धुलिया (महाराष्ट्र) में हुई एक विशाल सभा में वंदे मातरम के नारे लगाए गए। 1908 में, बेलगाम (कर्नाटक) में, जिस दिन लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले भेजा जा रहा था, वंदे मातरम गाने के खिलाफ एक मौखिक आदेश के बावजूद ऐसा करने के लिए पुलिस ने कई लड़कों को पीटा और कई लोगों को गिरफ्तार किया।

पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के लिए युद्धघोष

“वंदे मातरम” गीत भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बन गया, जो स्व-शासन की सामूहिक इच्छा तथा लोगों और उनकी मातृभूमि के बीच भावनात्मक जुड़ाव को समाहित करता है। यह गीत शुरू में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआऔर जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके राष्ट्रीय जागरण का गान बन गया।बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के दिल और पंजाब के मैदानों तक, "वंदे मातरम" की गूंज औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सुनाई देने लगी। इसे गाने पर रोक लगाने की ब्रिटिश कोशिशों ने इसके देशभक्ति से जुड़े महत्व को और बढ़ा दिया, और इसे एक ऐसी नैतिक शक्ति में बदल दिया जिसने जाति, धर्म और भाषा की परवाह किए बिना लोगों को एकजुट किया। नेताओं, छात्रों और क्रांतिकारियों ने इसके छंदों से प्रेरणा ली, और इसे राजनीतिक सभाओं, प्रदर्शनों और जेल जाने से पहले गाया जाने लगा। इस रचना ने न केवल विरोध के कामों को प्रेरित किया, बल्कि आंदोलन में सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक जोश भी भरा, जिससे भारत के स्वाधीनता संग्राम की राह के लिए भावनात्मक आधार तैयार हुआ।

उन्नीसवीं सदी के आखिर और बीसवीं सदी की शुरुआत में "वंदे मातरम" बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद का नारा बन गया।

- 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था।

- 1905 के उथल-पुथल वाले दिनों में,बंगाल में विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान, वंदे मातरम गीतऔर नारे की अपील भी बहुत शक्तिशाली हो गई थी।

- उसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में, 'वंदे मातरम' गीत को पूरे भारत के अवसरों के लिए अपनाया गया।

अप्रैल 1906 में, नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत के बारीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के दौरान, ब्रिटिश हुक्मरानों ने वंदे मातरम के सार्वजनिक नारे लगाने पर रोक लगा दी और आखिरकार सम्मेलन पर ही रोक लगा दी। आदेश की अवहेलना करते हुए, प्रतिनिधियों ने नारा लगाना जारी रखा और उन्हें पुलिस के भारी दमन का सामना करना पड़ा।

मई 1907में, लाहौर में, युवा प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने औपनिवेशिक आदेशों की अवहेलना करते हुए जुलूस निकाला और रावलपिंडी में स्वदेशी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए वंदे मातरम का नारा लगाया। इस प्रदर्शन को पुलिस के क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, फिर भी युवाओं द्वारा निडरता से नारे लगाना देश भर में फैल रही प्रतिरोध की बढ़ती भावना को दर्शाता है।

27 फरवरी 1908 को, तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में कोरल मिल्स के लगभग हज़ार मज़दूर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ एकजुटता दिखाते हुए और अधिकारियों की दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। वे देर रात तक सड़कों पर मार्च करते रहे, विरोध और देशभक्ति के प्रतीक के तौर पर वंदे मातरम के नारे लगाते रहे।

जून 1908 में, लोकमान्य तिलक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान हज़ारों लोग बॉम्बे पुलिस कोर्ट के बाहर जमा हुए और वंदे मातरम का गान करते हुए एकजुटता प्रदर्शित की। बाद में, 21 जून 1914 को, तिलक के रिहा होने पर पुणे में उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ, और उनके स्थान ग्रहन करने के काफी देर बाद तक भीड़ वंदे मातरम के नारे लगाती रही।

विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों पर प्रभाव

- 1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने स्टटगार्ट, बर्लिन में पहली बार भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया। झंडे पर 'वंदे मातरम' लिखा हुआ था।

- 17 अगस्त 1909 को, जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे "बंदे मातरम।"

- 1909 में, पेरिस में भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से 'बंदे मातरम' नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।

- अक्टूबर 1912 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तो उनका स्वागत 'वंदे मातरम' के नारे लगाते लोगों के एक बड़े जुलूस के साथ किया गया।

राष्ट्रीय स्थिति

संविधान सभा में जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाने पर पूर्ण सहमति थी और इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। 24 जनवरी 1950 को, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,

“एकमामलाहैजिसपरचर्चाहोनीबाकीहै, वह है राष्ट्र गान का सवाल। एक समय सोचा गया था कि यह मामला सदन के सामने लाया जाए और सदन एक प्रस्ताव पास करके इस पर फैसला ले। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि प्रस्ताव के ज़रिए औपचारिक फैसला लेने के बजाय, बेहतर होगा कि मैं राष्ट्र गान के बारे में एक बयान दूं। इसलिए मैं यह बयान दे रहा हूं।

जन गण मन नाम के शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसमें सरकार ज़रूरत पड़ने पर शब्दों में बदलाव कर सकती है; और वंदे मातरम गीत, जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसका दर्जा भी उसके बराबर होगा। (तालियां)। मुझे आशा है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे।”

उनके बयान को अपनाया गया और रवींद्रनाथ टैगोर के जन-गण-मन को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान और बंकिम के वंदे मातरम को जन-गण-मन के बराबर दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाना

जब देश वंदे मातरम के 150साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो इस गीत की एकता, विरोध और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत का सम्मान करने की कोशिश में पूरे भारत में यादगार गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। संस्थान, सांस्कृतिक संगठन और शैक्षणिक केंद्र गाने के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को फिर से याद करने के लिए सेमिनार, प्रदर्शनियां, संगीत प्रस्तुतियाँ और सार्वजनिक पाठ आयोजित कर रहे हैं।

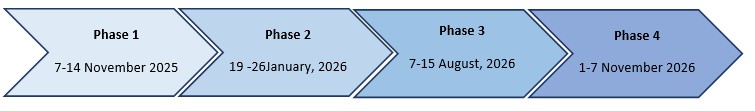

भारत सरकार इसे चार चरणों में मनाएगी।

कुछ गतिविधियाँनिम्नलिखित हैं।

7 नवंबर 2025 को

- इस स्मरणोत्सव का दिल्ली (इंदिरा गांधी स्टेडियम) में राष्ट्रीय स्तर का उद्घाटन कार्यक्रम होगा।

- 7 नवंबर को देश भर में तहसील स्तर तक वीआईपीकार्यक्रम होंगे जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

- राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा।

- वंदे मातरम के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगीऔर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी।

- हर सरकारी कार्यक्रम में डाक टिकट और सिक्का जारी होने की फिल्में दिखाई जाएंगी।

- अभियान की वेबसाइट पर कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए जाएंगे।

- राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यक्रम में देश भर के जाने-माने गायक वंदे मातरम के अलग-अलग रूप पेश करेंगे।

साल भर चलने वाली गतिविधियाँ

- आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम और एफएम रेडियो अभियान चलाया जाएगा।

- पीआईबीटियर 2 और 3 शहरों में वंदे मातरम पर पैनल चर्चा और संवाद आयोजित करेगा।

- दुनिया भर में सभी भारतीय मिशनों और कार्यालयों में वंदे मातरम की भावना को समर्पित एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा।

- वंदे मातरम की भावना को समर्पित एक वैश्विक संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा।

- वंदे मातरम:धरती माँ को सलाम - पेड़ लगाने के अभियान आयोजित किए जाएंगे।

- राजमार्गों पर देशभक्ति से जुड़े चित्र बनाए और प्रदर्शित किए जाएंगे।

- ऑडियो संदेश और विशेष उद्घोषणाएँ की जाएंगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर एलईडीडिस्प्ले पर वंदे मातरम के बारे में जानकारी दिखाई जाएगी।

विशेष गतिविधियाँ

- वंदे मातरम के अलग-अलग पहलुओं, बंकिम चंद्र चटर्जी की जीवन गाथा, स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की भूमिका और भारत के इतिहास पर 1-1 मिनट की 25 फिल्में बनाई जाएंगी, और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचायी जाएंगी।

- देशभक्ति की भावना को सही दिशा देने के लिए, वंदे मातरम अभियान और हर घर तिरंगा अभियान एक साथ मनाए जाएंगे।

ये पहल न सिर्फ़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कालजयी रचना को श्रद्धांजलि देती हैं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीढ़ियों को प्रेरित करने में इसकी भूमिका को भी दिखाती हैं। इन समारोहों के ज़रिए, वंदे मातरम की भावना को आज के भारत के संदर्भ में नए सिरे से समझाया जा रहा है - जो देश के गौरवशाली अतीत को उसके एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ती है।

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का यह जश्न भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। उन्नीसवीं सदी के आखिर के बौद्धिक और साहित्यिक माहौल से निकला वंदे मातरम अपनी साहित्यिक जड़ों से आगे बढ़कर उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध और सामूहिक आकांक्षा का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह आयोजन न केवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विज़न की स्थायी प्रासंगिकता की पुष्टि करता है, बल्कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक आत्म-जागरूकता के विमर्श को आकार देने में इस गीत की भूमिका के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए भी प्रेरित करता है।

संदर्भ:

संस्कृति मंत्रालय

https://indianculture.gov.in/digital-district-repository/district-repository/vande-mataram-nationalist-artwork

https://knowindia.india.gov.in/national-identity-elements/national-song.php

https://www.abhilekh-patal.in/Category/Search/QuerySearch?query=vande%20mataram

https://indianculture.gov.in/node/2820573

https://amritkaal.nic.in/vande-mataram

पत्र सूचना कार्यालय :

पीआईबी आर्काइव

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/nov/doc20241125450301.pdf

https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=11804

पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें

पीके/केसी/आरके

(रिलीज़ आईडी: 2187025)

आगंतुक पटल : 10237