इस्पात मंत्रालय

वर्षांत समीक्षा 2019 – इस्पात मंत्रालय

वैश्विक सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिए इस्पात मंत्रालय के विभिन्न पहल इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धी, सक्षम, पर्यावरण अनुकूल बनाने में समर्थन प्रदान करेंगे

इस्पातः भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण

Posted On:

24 DEC 2019 10:24AM by PIB Delhi

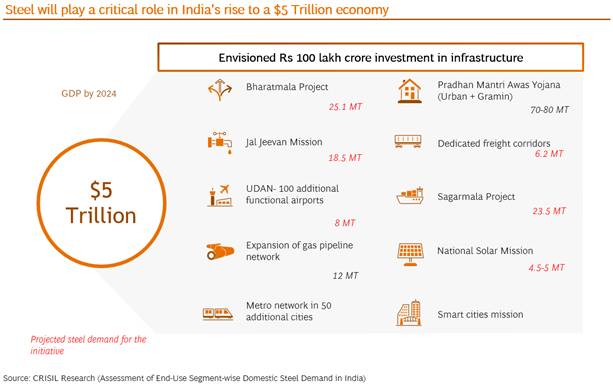

भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ढांचागत संरचना के क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इनमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनमें इस्पात की अधिक खपत होती है जैसे सभी के लिए आवास, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, सभी के लिए पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति आदि। इस्पात उपयोग के कई फायदे हैं जैसे मजबूत और टिकाऊ होना, तेजी से कार्य पूरा होना, पर्यावरण पर कम प्रभाव तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण आदि। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में इस्पात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस्पात मंत्रालय का 5 वर्षीय विजन

देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में इस्पात के महत्व और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय इस्पात क्षेत्र को आकार देने और गति प्रदान करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने अपना विजन तैयार किया है। भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं और भारतीय इस्पात पारितंत्र के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को विजन में शामिल करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने प्रासंगिक नीति दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और हितधारकों के साथ कई परामर्श-सत्र आयोजित किये, जिनमें प्रमुख हैं :

- राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 : इस्पात मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया और इसे 8 मई, 2017 को अधिसूचित किया गया। आधुनिक भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने तथा उद्योग के स्वस्थ समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक नीतियों को राष्ट्रीय इस्पात नीति में शामिल किया गया है।

- विभिन्न उच्च-स्तरीय निकायों जैसे नीति आयोग के प्रकाशनों जैसे नई इस्पात नीति की आवश्यकता – 2016, स्क्रैप और स्लैग (पुराने व बेकार इस्पात) के पुनर्चक्रण के जरिए इस्पात क्षेत्र में संसाधन दक्षता पर रणनीति-परिपत्र आदि का प्रकाशन ।

- इस्पात मूल्य श्रृंखला से जुड़े हितधारकों के साथ 90 से अधिक परामर्श – सत्र । इनमें शामिल हैं – कच्चा माल प्रदाता; प्राथमिक, द्वितीयक और अंतिम उपयोग करने वाले उद्योग; लॉजिस्टिक और अन्य उद्योग आदि।

- चिंतन शिविर – नये विचारों के सृजन के लिए कार्यक्रम का आयोजन, इस्पात क्षेत्र के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श ।

विस्तृत अध्ययन और परामर्श के आधार पर भारतीय इस्पात क्षेत्र को और विकसित करना तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, भारत को तेजी से तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। इसके लिए इस्पात मंत्रालय ने एक व्यापक दृष्टिपत्र तैयार किया है :

“वैश्विक सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करते हुए प्रतिस्पर्धी, कुशल और पर्यावरण अनुकूल इस्पात उद्योग के जरिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात की 160 मिलियन टन की अनुमानित मांग को पूरा करें।”

5 वर्षीय विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोडमैप

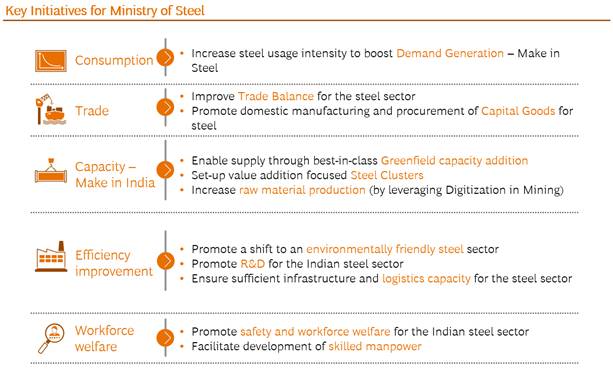

इस्पात मंत्रालय के 5 वर्षीय विजन में उद्योग के 5 क्षेत्रों की प्रमुख आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है। विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने इन 5 महत्वपूर्ण तत्वों के लिए 11 प्रमुख कार्यक्रम तैयार किये :

- मेक इन स्टील – मांग को बढाने के लिए इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना।

- इस्पात क्षेत्र के लिए व्यापार संतुलन को बेहतर बनाना।

- सर्वश्रेष्ठ ग्रीन फील्ड क्षमता वृद्धि के माध्यम से आपूर्ति करना।

- मूल्य – संवर्धन आधारित इस्पात क्लस्टर की स्थापना करना।

- कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाना (खनन में डिजिटलीकरण का लाभ उठाकर)

- इस्पात के लिए घरेलू विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देना।

- पर्यावरण अनुकूल इस्पात क्षेत्र अपनाने को बढ़ावा देना।

- भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए आर एंड डी को प्रोत्साहन देना।

- भारतीय इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा और श्रमिक-कल्याण को बढ़ावा देना।

- कुशल श्रमशक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

- इस्पात क्षेत्र के लिए पर्याप्त ढांचागत संरचना और लॉजिस्टिक क्षमता सुनिश्चित करना।

विशेष ध्यान देने और वास्तविक परिणाम प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने ऊपर बताए गए 11 पहलों में से 5 को प्राथमिकता की सूची में रखा है क्योंकि इनमें कारोबार/जीवन सुगमता, रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता है।

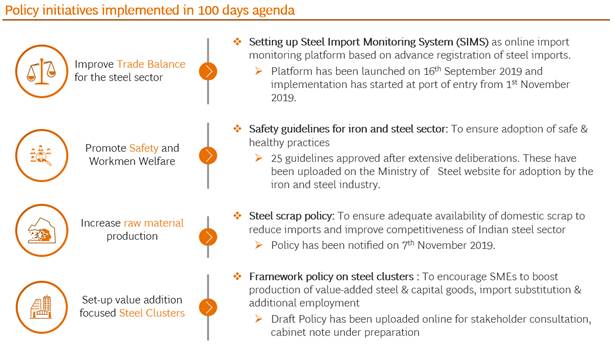

100 दिनों के एजेंडे के तहत शुरू किये गये पहल अत्यधिक प्रभावी सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के तहत इस्पात मंत्रालय ने इन पहलों में से 4 प्रमुख तत्वों को प्राथमिकता दी। इन पहलों पर हुई प्रगति का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है :

(क) इस्पात क्लस्टर निर्माण पर कार्ययोजना नीति – इस्पात क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य। इससे मूल्य – संवर्धित उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, आयात की जाने वाली वस्तुओं के बदले घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और इस्पात क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। इसके ले नीति का एक मसौदा तैयार किया गया और सभी हितधारकों के परामर्श के लिए इसे ऑनलाइन अपलोड किया गया। एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस नीति को अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) इस्पात स्क्रैप नीति – इस्पात निर्माताओं के लिए पर्याप्त स्क्रैप उपलब्धता सुनिश्चि करना। इससे आयात में कमी आएगी और भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार होगा। इस्पात स्क्रैप नीति को 7 नवंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया। इस नीति में हितधारकों (एग्रीगेटर, प्रसंस्करण केन्द्र) तथा सरकारी निकायों (जैसे पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णण किया गया है।

(ग) लोहा एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश – लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा के मॉडल दिशानिर्देश तैयार करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने एक कार्यदल का गठन किया है। यह लोहा एवं इस्पात क्षेत्र के सभी छोटी-बड़ी विनिर्माण इकाइयों में सुरक्षा अभ्यासों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यह कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण और संभावित खतरों और जोखिमों के खिलाफ बचाव सुनिश्चित करेगा। सुरक्षा के लिए 25 दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और इसे इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि लोहा व इस्पात क्षेत्र इन दिशानिर्देशों को अपनाए और लागू करे।

(घ) इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) – इस्पात आयात पर निगरानी के लिए डीजीएफटी के सहयोग से एक संस्थागत तंत्र बनाने पर विचार किया गया है। इस्पात के संभावित आयात के पंजीकरण के लिए यह पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली होगी। यह जानकारी भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी साबित होगी। एसआईएमएस प्लेटफॉर्म को 16 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया तथा 1 नवंबर, 2019 से प्रवेश बंदरगाह पर इसका कार्यान्यवन प्रारंभ हो गया है।

इन 4 पहलों के अलावा इस्पात मंत्रालय ने 6 अन्य पहलों पर भी काम किया है। इन पहलों में शामिल हैं :

(1) कच्चे माल की आपूर्ति : इस्पात क्षेत्र को अल्प-अवधि और दीर्घ अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है और कई पहलों की शुरूआत की है :

खान नियमों में संशोधन के 5 प्रस्ताव खान मंत्रालय को भेजे गए हैं। प्रमुख प्रस्ताव है :

- खनन नियम – (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) 2015 – अनिश्चितता समाप्त करने के लिए “में” (एमएवाई) शब्द के स्थान पर “शैल” (एसएचएएलएल) शब्द का प्रयोग।

- खनिजों के निम्म श्रेणी के छोटे टुकड़ों के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए रॉयल्टी को 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

- सेल में 70 मीट्रिक टन लौह अयस्क के बारीक पाउडर (पंकचा की चड़ जैसा) का परिसमापन।

- खनन पट्टे के क्षेत्रों के आकार को बढ़ाना।

(2) केन्द्रीय सार्वजनिक इस्पात उद्यमों में खानों का डिजिटलीकरण : खनन क्षेत्र में परिचालन व्यय और लागत में सुधार तथा पारदर्शिता के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक इस्पात उद्यमों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश में लौह अयस्क खनन क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। इससे उत्पादन, उपयोग और सुरक्षा बेहतर होगी। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्यम मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। एनएमडीसी की लाईटहाउस परियोजना परिचालन संबंधी तौर-तरीकों को एकरूपता प्रदान करेगी तथा इसे संस्थागत रूप प्रदान करेगी।

(3) नोआ मुंडी ब्लॉक पहल - झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिले में स्थित नोआ मुंडी ब्लॉक प्राकृतिक संसाधनों (लौह अयस्क) की दृष्टि से अत्यंत धनी है लेकिन सामाजिक संकेतक इस समृद्दि को परिलक्षित नहीं करते हैं। क्षेत्र में सामाजिक बदलाव के लिए सेल, टाटा स्टील जैसे बड़े संगठनों के पास महत्वपूर्ण अनुभव है। पश्चिमी सिंहभूम के उप-आयुक्त के नेतृत्व में एक कोर टीम का गठन किया गया है। इस टीम में सेल, टाटा स्टील और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत संसाधन, तकनीक और प्रयास के माध्यम से लोगों को सक्षम बनाया जाएगा ताकि वे अर्थव्यवस्था और शासन में प्रतिभागी बन सकें।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय इस्पात उद्यमों के कर्मचारियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम : संगठनों की सफलता के पीछे उनके कर्मचारियों का योगदान होता है। इस्पात जैसे रोजगार गठन क्षेत्र में यह और भी महत्वपूर्ण है। इसलिए संगठनों को अपने कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय इस्पात उद्यमों में विभिन्न कार्य किये गये हैं। सेल में पेंशन योजना लागू की जा रही है तथा गैर-प्रबंधक वर्ग के लिए वेतन पुनरीक्षण, 2017 तथा प्रबंधक वर्ग के लिए तीसरी पीआरसी लागू की जाएगी।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय इस्पात उद्यमों (सीपीएसई) के अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना - आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 2018 में हुआ था। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसके तहत द्वितीय तथा तृतीय स्तर की चिकित्सा देखभाल के प्रति परिवार को 5 लाख रु. प्रतिवर्ष की चिकित्सा सहायता दी जाती है। सेल अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों तथा अन्य लोगों के लिए 3000 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले कई अस्पतालों का संचालन करता है। सेल के इन अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के पैनल में इन अस्पतालों को शामिल करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

(6) इस्पात उपयोग को बढ़ावा देना – इस्पात के कार्यों का लाभ लेने के लिए तथा पर्यावरण अनुकूल इस्पात क्षेत्र के लिए देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। घरेलू इस्पात माँग में वृद्दि के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं :

- सचिवों की समिति (सीओएस) के ड्राफ्ट नोट को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया। इस नोट में इस्पात के उपयोग में वृद्धि के लिए इस्पात आधारित विनिर्माण के लिए विभिन्न संशोधन/जोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं तथा निविदा दस्तावेजों के लिए भी जरूरी नियमों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, सड़क व पुल निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के पहलों को भी शामिल किया गया है।

- राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसेडर पी.वी.संधु ने सहयोगी ब्रांड अभियान “इस्पाती इरादा” तथा इसके पोर्टल व लोगो को लॉन्च किया।

- सरकारी परियोजनाओं में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को पत्र लिखे गए।

- भवनों और पुलों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने तथा इस्पात से बने मार्ग – अवरोधों का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए।

व्यावसायिक भवनों तथा आवासीय निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए इन्सडैग, सेल-सेट, मेकॉन, एचएससीएल, आईएसए तथा वास्तुविदों एवं भवन निर्माताओं से चर्चाएं की गईं।

भारतीय इस्पात क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी

भारत में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है - इस्पात उद्योग। आजादी के समय इस्पात उत्पादन। एमटी था जो बढ़कर 142 एमटी हो गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। (2018 में 111 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन) एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत इस्पात उद्योग की जरूरत होती है। विनिर्माण, ढांचागत संरचना निर्माण, वाहन उद्योग, मशीनरी, रक्षा, रेल जैसे बड़े क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग एक प्रमुख इनपुट के रूप में किया जाता है। पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस्पात का पुनर्चक्रण हो सकता है और इस्पात के उपयोग परियोजनाएं कम अवधि में पूरी हो जाती हैं। राष्ट्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए इस्पात क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था पर इसका गुणात्मक प्रभाव पड़ता है – आपूर्ति श्रृंखला से लेकर तैयार इस्पात के खपत होने तक।

लोहा व इस्पात उद्योग के विकास तथा संबंधित नीतियाँ बनाने और लौह अयस्क, चूना-पत्थर, मैंगनीज अयस्क, डोलोमाइट, क्रोमाईट, फेरो-एल्वाई, स्पोंज आयरन जैसे आवश्यक इनपुट के विकास एवं अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी इस्पात मंत्रालय पर है।

1. इस्पात उद्योग : एक नजर में

भारत में इस्पात उद्योग पूर्णतया स्थापित उद्योग है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान तैयार इस्पात की मांग में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तैयार इस्पात का उत्पादन 2018-19 में 99 एमटीपीए रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए देशमें कच्चे इस्पात की क्षमता बढ़कर 142 एमटीपीए हो गई है।

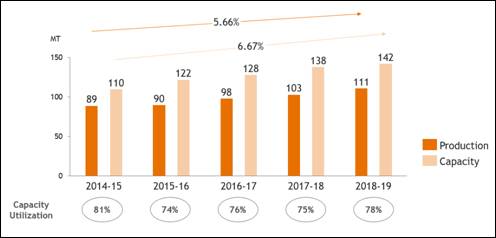

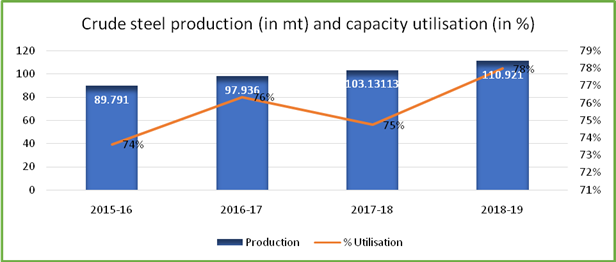

1.1 भारत में कच्चे इस्पात की क्षमता और उत्पादन

घरेलू कच्चे इस्पात की क्षमता और उत्पादन में 2014-15 से निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन की वृद्दि दर (सीएजीआर) 5.6 प्रतिशत रही है। इसके साथ ही क्षमता में भी विस्तार हुआ है। इस्पात उत्पादन क्षमता जो 2014-18 में 110 मिलियन टन (एमटी) थी जो 2018-19 में बढ़कर 142 एमटी हो गई है और इस प्रकार इसमें 6.6 प्रतिशत (सीएजीआर) की वृद्धि दर्ज की गई है।

· देश में कच्चे इस्पात की क्षमता 2018-19 में 142.236 मिलियन टन थी जबकि कच्चे इस्पात का उत्पादन 110.921 मिलियन टन।

|

Capacity and Production of Crude Steel

|

|

(in million tonnes)

|

|

Year

|

Working Capacity

|

Production

|

% Utilisation

|

|

2015-16

|

121.971

|

89.791

|

74%

|

|

2016-17

|

128.277

|

97.936

|

76%

|

|

2017-18

|

137.975

|

103.131

|

75%

|

|

2018-19

|

142.236

|

110.921

|

78%

|

|

Source: JPC

|

|

|

1.2 कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में भारत की स्थिति

उत्पादन में निरंतर वृद्धि ने भारत को वैश्विक इस्पात उद्योग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। भारत दूसार सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक (75.69 एमटी) है और दुनिया के कुल इस्पात उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 6.1 प्रतिशत है और उत्पादन वृद्धि दर 2018 की समान अवधि की तुलना में 4.4 प्रतिशत दर्ज की गई है।

|

Country

|

2016

|

2017

|

2018

|

Jan-Oct 2019

|

|

China

|

807.610

|

870.855

|

923.836

|

828.330

|

|

India

|

95.480

|

101.455

|

109.272

|

93.304

|

|

Japan

|

104.780

|

104.662

|

104.319

|

83.791

|

|

United States

|

78.480

|

81.612

|

86.607

|

73.539

|

|

South Korea

|

68.580

|

71.030

|

72.464

|

60.121

|

|

Russia

|

70.450

|

71.491

|

71.246

|

59.341

|

|

Germany

|

42.080

|

43.297

|

42.435

|

34.017

|

|

Turkey

|

33.160

|

37.524

|

37.312

|

27.973

|

|

Brazil

|

31.280

|

34.365

|

35.407

|

27.216

|

|

Italy

|

23.370

|

24.068

|

24.532

|

19.845

|

|

Others

|

271.680

|

289.441

|

281.607

|

233.406

|

|

Total

|

1626.950

|

1729.800

|

1789.035

|

1540.882

|

स्रोत : डब्ल्यूएसए, स्टैटिकल ईयर बुक 2019

- भारत 2018 के दौरान तैयार इस्पात का पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था और आशा है कि यह जल्द ही दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन जाएगा। डब्ल्यूएसए अनुमान के अनुसार, भारत 2019 में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश बन जाएगा।

|

Countries

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019 (f)

|

2020 (f)

|

|

China

|

681.000

|

773.800

|

835.0

|

900.1

|

909.1

|

|

United States

|

91.900

|

97.700

|

100.2

|

100.8

|

101.2

|

|

India

|

83.643

|

88.680

|

96.7

|

101.6

|

108.7

|

|

Japan

|

62.200

|

64.400

|

65.4

|

64.5

|

64.1

|

|

South Korea

|

57.100

|

56.300

|

53.6

|

53.9

|

54.2

|

|

Russia

|

38.700

|

40.900

|

41.2

|

43.2

|

43.9

|

|

Germany

|

40.500

|

41.000

|

40.8

|

37.2

|

37.8

|

|

Turkey

|

34.100

|

35.900

|

30.6

|

26.1

|

27.7

|

|

Italy

|

23.700

|

25.100

|

26.4

|

26.9

|

27.5

|

|

Mexico

|

25.500

|

26.500

|

25.4

|

24.7

|

25.1

|

|

Other

|

381.157

|

382.220

|

396.8

|

396.0

|

406.4

|

|

Total

|

1519.500

|

1632.500

|

1712.1

|

1775.0

|

1805.7

|

स्रोत : डब्ल्यूएसए, स्टैटिकल ईयर बुक 2019 शॉर्ट रेंज आउटलुक अक्तूबर, 2019

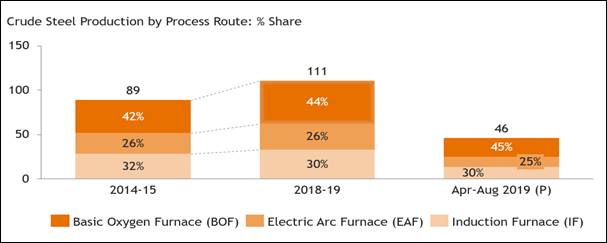

1.3 भारत में उत्पादन के विभिन्न तरीकों की हिस्सेदारी

उत्पादन के तीनों तरीकों (बीओएफ, ईएएफ और आईएफ) में हुई वृद्धि से क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय इस्पात उद्योग के उत्पादन में विभिन्नता मौजूद है। कच्चे इस्पात की क्षमता में मजबूत वृद्धि दर का प्रमुख कारण है – इस्पात निर्माण के विद्युत आधारित तरीके (ईएएफ और आईएफ) में उल्लेखनीय वृद्धि। इसकी 2018-19 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

प्रक्रिया के आधार पर कच्चे इस्पात का उत्पादन (2014-19) (स्रोत : जेपीसी)

1.4 इस्पात की खपत

भारत में तैयार इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत 2014-15 के दौरान 60.8 किलोग्राम थी जो 2018-19 में बढ़कर 74.1 किलोग्राम हो गई।

|

Description

|

2015-16

|

2016-17

|

2017-18

|

2018-19

|

|

Crude steel Production

|

89.790

|

97.936

|

103.13

|

110.921

|

|

Finished steel Production

|

102.904

|

115.91

|

126.855

|

101.287*

|

|

Imports

|

11.712

|

7.227

|

7.483

|

7.835

|

|

Export

|

4.079

|

8.243

|

9.620

|

6.361

|

|

Apparent Steel Use (ASU)

|

81.525

|

84.042

|

90.707

|

98.708

|

|

% Growth

|

5.9%

|

3.1%

|

11.3%

|

17.5%

|

|

Population (MOSPI) in Crores

|

128.3

|

129.9

|

131.6

|

133.2

|

|

ASU per capita (kg)

|

63.54

|

64.70

|

68.93

|

74.11

|

|

% Growth

|

4.6%

|

1.8%

|

8.5%

|

14.5%

|

स्रोत : जेपीसी, कच्चा इस्पात समतुल्य

भारत में तैयार इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत निम्न है –

|

Total Finished Steel

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

|

ASU (in million tonnes)

|

80.075

|

83.643

|

88.68

|

96.738

|

|

Population (MOSPI) (in Crores)

|

126

|

127

|

129

|

132

|

|

ASU per capita (kg)

|

64

|

66

|

69

|

73

|

|

% Growth

|

4.9%

|

3.1%

|

4.5%

|

6.2%

|

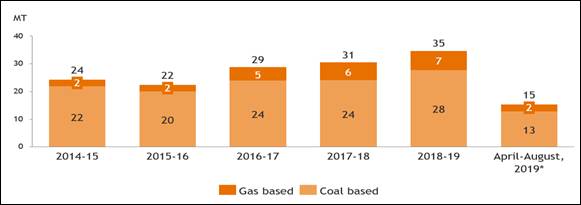

1.5 भारत का मजबूत इस्पात इनपुट उद्योग

भारत में कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात उत्पादन में वृद्धि को मजबूत स्पौंज आयरन (विशेषकर विद्युत आधारित इस्पात निर्माण) तथा पिग आयरन उद्योगों से सहायता मिली है, जो इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है।

भारत 2003 से पूरी दुनिया में स्पौंज आयरन उत्पादन का अग्रणी देश रहा है जिसकी कोयला आधारित इकाइयां देश के खनिज संपन्न राज्यों में चल रही हैं। कई वर्षों से यह देखा गया है कि कोयला आधारित तरीके का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और 2018-19 में देश के कुल स्पौंज आयरन उत्पादन में इसकी 80 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है। स्पौंज आयरन निर्माण क्षमता में भी वृद्धि दर्ज की गई है और 2018-19 के दौरान यह 46.56 एमटी रही है।

भारत का स्पौंज आयरन उत्पादन (2014-19) (स्रोत : जेपीसी)

भारत पिग आयरन उत्पादन में भी अग्रणी देश रहा है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में कई इकाइयों की स्थापना हुई है। इससे आयात में कमी आई है और भारत पिग आयरन का निर्यातक देश बन गया है। देश में 2018-19 के दौरान कुल पिग आयरन उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 91 प्रतिशत दर्ज की गई है।

|

Pig Iron Domestic Availability Scenario (in million tonnes)

|

|

Item

|

2014-15

|

2015-16

|

2016-17

|

2017-18

|

2018-19

|

Apr-Aug, 2019*

|

|

Production

|

10.23

|

10.24

|

10.34

|

5.73

|

6.41

|

2.56

|

|

Export

|

0.54

|

0.29

|

0.39

|

0.52

|

0.32

|

0.15

|

|

Import

|

0.02

|

0.02

|

0.03

|

0.02

|

0.07

|

0.01

|

|

Consumption

|

9.06

|

9.02

|

9.04

|

5.19

|

5.09

|

2.46

|

|

Source: JPC; *Provisional

|

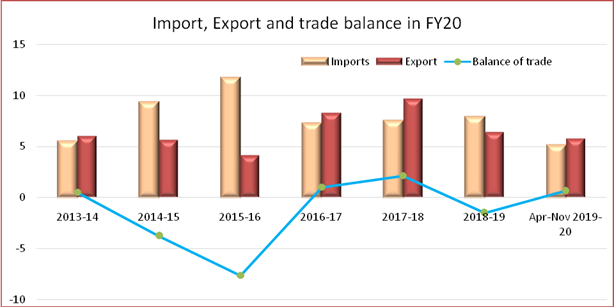

1.6 भारत का तैयार इस्पात उत्पादन और कुल निर्यात / आयात परिदृश्य

भारत में बढ़ती मांग और कच्चे इस्पात के उत्पादन में मजबूत वृद्धि से भारत के तैयार इस्पात उत्पादन (एल्वॉय/स्टेनलेस और नन-एल्वॉय) में पिछले 5 वर्षों के दौरान 6 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग को पूरा करते हुए भारतीय इस्पात उद्योग इस्पात का निर्यातक देश बन गया है और इस्पात आयात भी पिछले 5 वर्षों के दौरान 9.32 एमटी से घटकर 7.83 एमटी रह गया है। भारत 2016-17 और 2017-18 के दौरान इस्पात के लिए सकल निर्यातक देश था लेकिन 2018-19 में सकल आयातक देश हो गया। भारत वित्त वर्ष 20 में तैयार इस्पात के लिए सकल निर्यातक देश बन गया है।

|

Trade of Finished Steel

|

|

(in million tonnes)

|

|

Trade

|

2013-14

|

2014-15

|

2015-16

|

2016-17

|

2017-18

|

2018-19

|

Apr-Nov 2019-20

|

|

Imports

|

5.45

|

9.32

|

11.712

|

7.227

|

7.483

|

7.834

|

5.077

|

|

Export

|

5.985

|

5.596

|

4.079

|

8.243

|

9.62

|

6.361

|

5.753

|

|

Balance of trade

|

0.535

|

-3.724

|

-7.633

|

1.016

|

2.137

|

-1.473

|

0.676

|

|

Import Intensity

|

7.4%

|

12.1%

|

14.4%

|

8.6%

|

8.2%

|

7.9%

|

8.6%

|

|

Export Intensity

|

8.1%

|

7.3%

|

5.0%

|

9.8%

|

10.6%

|

6.4%

|

9.7%

|

|

Source: JPC

|

|

|

|

|

|

|

|

भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्पात केन्द्रित क्षेत्रों जैसे सभी के लिए आवास, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति आदि में भारी निवेश किया जाएगा। इस्पात क्षेत्र में वृद्धि की आपार संभावनाएं हैं और इसके घरेलू मांग में भी वृद्धि होगी। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू इस्पात उद्योग इस मांग को पूरा करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में वैश्विक प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं।

2. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) को इस्पात मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई और इसे 8 मई, 2017 को अधिसूचित किया गया। नीति में यह सुनिश्चित का गया कि आधुनिक भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने में भारतीय इस्पात क्षेत्र सक्षम है। नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया कि क्षेत्र के स्वस्थ और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन मिले। एनएसपी का विजन है – “आधुनिक तकनीक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।” नीति में इस्पात क्षेत्र के लक्ष्यों के साथ-साथ विभिन्न पहलों को प्रमुखता दी गई है।

एनएसपी 2017 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है – निजी निर्माताओँ, एमएसएमई इस्पात उत्पादक और सीपीएसई उद्यमों को नीतिगत समर्थन और मार्गदर्शन के माध्यम से इस्पात उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना। नीति क्षमता में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्माण क्षमता में विकास और किफायती उत्पादन को प्रोत्साहन देती है। इसके लिए नीत में लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता तथा कच्चे माल के लिए विदेशों में परिसंपत्ति अधिग्रहण की बात कही गई है। क्षेत्र को समर्थन देन के लिए घरेलू माँग में बढ़ोत्तरी करने में सक्षम पहलों का भी उल्लेख किया गया है।

नीति में 2030-31 तक कच्चे इस्पात का उत्पादन 300 मिलियन टन, उत्पादन 255 मिलियन टन और तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 160 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान खपत 74 किलोग्राम है। नीति में उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, विद्युत-इस्पात, विशेष इस्पात और एल्वॉज की कुल मांग को 100 प्रतिशत स्वदेश में ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता को भी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि 2030-31 तक कोकिंग कोल आयात को 85 प्रतिशत से कम करके 65 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके।

राष्ट्रीय इस्पात नीति के पहलों के लिए इस्पात मंत्रालय एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

रणनीतिक कार्ययोजना विभाग

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में उद्योग की चुनौतिओं और संभावित समाधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें 15 विभिन्न क्षेत्रों में 106 पहलों का वर्णण है जिन पर इस्पात मंत्रालय कार्य करेगा।

|

S No

|

Focus area

|

# Actions

|

|

1

|

Steel Demand

|

5

|

|

2

|

Steel Capacity

|

6

|

|

3

|

Raw Materials

|

35

|

|

4

|

Land, Water and Power

|

10

|

|

5

|

Infrastructure & Logistics

|

6

|

|

6

|

Product Quality

|

4

|

|

7

|

Technological Efficiency

|

5

|

|

8

|

MSME Sector

|

3

|

|

9

|

Value Addition in Alloy, Special and Stainless Steels

|

5

|

|

10

|

Environment Management

|

7

|

|

11

|

Safety

|

3

|

|

12

|

Trade

|

4

|

|

13

|

Financial Risks

|

2

|

|

14

|

Role of CPSEs & Way Forward

|

5

|

|

15

|

Focus on High-End Research: SRTMI

|

6

|

इन पहलों में भारतीय इस्पात उद्योग एक प्रमुख साझीदार होगा। भारतीय इस्पात क्षेत्र एक विविधतापूर्ण और जीवंत पारितंत्र है। इसमें विभिन्न मूल्य श्रृंखला के हितधारक शामिल हैं। प्रत्येक हितधारक बहुमूल्य इनपुट प्रदान करता है जो उसके समृद्ध अनुभव पर आधारित होता है। उनके अनुभवों को ऊर्जा प्रदान करने तथा पहलों को कुशल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्राल तथा सीपीएसई उद्यम विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर परिचर्चा करते हैं।

***

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके

(Release ID: 1597784)

Visitor Counter : 595