Technology

22 भाषाएँ, डिजिटल रूप से पुनर्कल्पित

प्रौद्योगिकी के ज़रिए भारत के भाषाई भविष्य के खुलते द्वार

Posted On:

25 OCT 2025 2:54PM

|

"भाषा महज़ संचार का माध्यम नहीं है, यह किसी सभ्यता की आत्मा है, इसकी संस्कृति है, इसकी विरासत है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

|

|

मुख्य बिंदु

|

|

• भाषिणी और भारतजेन जैसे एआई मंचों के ज़रिए सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को समर्थन।

• एसपीपीईएल (लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण और संरक्षण योजना) और संचिका से प्राप्त डिजिटल भाषा डेटा, बहुभाषी समाधानों के लिए एआई मॉडल प्रशिक्षण को बेहतर बनाता है।

• तकनीक-संचालित पहलों ने भारत को बहुभाषी डिजिटल बदलाव के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है।

|

प्रस्तावना

भारत का भाषाई परिदृश्य दुनिया भर में सबसे विविध है, जहाँ 22 अनुसूचित भाषाएँ और सैकड़ों जनजातीय तथा क्षेत्रीय बोलियाँ इसके विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे-जैसे डिजिटल बदलाव तेज़ हो रहा है, इस भाषाई विविधता को डिजिटल बुनियादी ढाँचे में समाहित करना बेहद ज़रुरी हो गया है। तकनीक अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गई है, यह आज समावेशन की रीढ़ है।

भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), मशीन लर्निंग और वाक् पहचान जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके बुद्धिमान और मापयोग्य भाषा समाधान विकसित कर रही है। इन पहलों का मकसद निर्बाध संचार, रीयल-टाइम अनुवाद, ध्वनि-सक्षम इंटरफेस और स्थानीयकृत सामग्री वितरण को सक्षम करके डिजिटल सेवाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है। भाषाई विविधता का सम्मान करने वाले एक मज़बूत तकनीकी व्यवस्था तंत्र का निर्माण करके, भारत एक समावेशी डिजिटल भविष्य की नींव रख रहा है, जहाँ हर नागरिक, अपनी मातृभाषा के सहयोग से, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन का हिस्सा बन सकेगा।

भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मंच

एआई-संचालित भाषा प्लेटफ़ॉर्म और विस्तृत डिजिटल रिपॉज़िटरी मौजूदा वक्त में भारतीय भाषाओं के संरक्षण, उपयोग और विकास के तरीके को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। भाषिणी और भारतजेन जैसे प्लेटफ़ॉर्म शासन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुभाषी समर्थन प्रदान करते हैं। आदि-वाणी जैसी पहल आदिवासी भाषाओं को भी डिजिटल दायरे में लाती है। इस एकीकरण का मकसद यह देखना है कि भारत की भाषाई विरासत न केवल संरक्षित रहे, बल्कि डिजिटल युग में कार्यात्मक और गतिशील भी बनी रहे।

पिछले एक दशक में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में हुई प्रगति ने भारत की भाषाई विविधता को दस्तावेजों में समेटने, डिजिटलीकृत और पुनर्जीवित करने की कोशिशों को रफ्तार दी है। इन तकनीकों ने सैकड़ों भाषाओं और बोलियों में बड़े पैमाने पर भाषा डेटा संग्रह, स्वचालित अनुवाद और वाक् पहचान को मुमकिन बनाया है, जिनमें से कई भाषाओं और बोलियों को पहले अपर्याप्त स्थान हासिल था। इस तकनीकी गति ने संचार के बाच के अंतराल को पाटने, समावेशी शासन को बढ़ावा देने और डिजिटल सामग्री को उनकी मूल भाषाओं में सुलभ बनाकर समुदायों को सशक्त बनाने में मदद की है।

आदि-वाणी: जनजातीय भाषाओं के समावेशन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता

2024 में स्थापित, आदि-वाणी भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित प्लेटफ़ॉर्म है, जो जनजातीय भाषाओं के रीयल-टाइम अनुवाद और संरक्षण के लिए समर्पित है। अत्याधुनिक भाषा प्रौद्योगिकियों के ज़रिए संचार में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया, आदि-वाणी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सटीकता को मानवीय भाषाई विशेषज्ञता के साथ जोड़कर सहज बहुभाषी अनुभव प्रदान करता है।

मूलतः, आदि-वाणी उन्नत वाक् पहचान और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) का उपयोग करके संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी जैसी भाषाओं का समर्थन करती है, जिनमें से कई पारंपरिक रूप से मौखिक संचार पर निर्भर रही हैं और जिनमें पर्याप्त डिजिटल प्रतिनिधित्व का अभाव रहा है। जनजातीय भाषाओं और प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच रीयल-टाइम अनुवाद को सक्षम करके, यह प्लेटफ़ॉर्म न केवल इन समृद्ध भाषाई परंपराओं को संरक्षित करता है, बल्कि उन्हें शिक्षा, शासन और सांस्कृतिक दस्तावेज़ीकरण के लिए भी सुलभ बनाता है।

लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण एवं परिरक्षण योजना (एसपीपीईएल)

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू की गई और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर द्वारा कार्यान्वित, लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण एवं परिरक्षण योजना (एसपीपीईएल) का मकसद लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं, खासकर 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का दस्तावेजीकरण और डिजिटल संग्रह करना है।

यह समृद्ध लिखित रुप, ऑडियो और वीडियो डेटासेट तैयार करता है, जो संरक्षण और नवाचार दोनों में मदद करते हैं और एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं। सीआईआईएल का डिजिटल संग्रह, संचिका जैसे मंच, एआई मॉडल प्रशिक्षण, मशीन अनुवाद और सांस्कृतिक रूप से निहित भाषा प्रौद्योगिकियों के विकास पर ज़ोर देते हैं।

संचिका: भारतीय भाषाओं का डिजिटल संग्रह

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रबंधित, संचिका अनुसूचित और जनजातीय भाषाओं के लिए शब्दकोशों, प्राइमरों, कहानी-पुस्तकों और मल्टीमीडिया संसाधनों को एकत्रित करता है। यह केंद्रीकृत डिजिटल संग्रह, भाषा मॉडलों के प्रशिक्षण, अनुवाद प्रणालियों के विकास और सांस्कृतिक आख्यानों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा स्रोत है।

यह मंच पाठ्य, श्रव्य और दृश्य सामग्री सहित भाषाई रूप से वर्गीकृत डिजिटल संसाधन प्रदान करता है, जो शैक्षणिक अनुसंधान, भाषा शिक्षा और सांस्कृतिक दस्तावेज़ीकरण में सहायता करते हैं। ये समृद्ध और विविध संग्रह उभरते कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत डेटासेट प्रदान करते हैं, जिससे कम संसाधन वाली जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अधिक समावेशी और प्रभावी डिजिटल उपकरण संभव हो पाते हैं।

भारतजेन: भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल

भारतजेन सभी 22 अनुसूचित भाषाओं के लिए उन्नत टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच अनुवाद मॉडल विकसित करता है। यह एसपीपीईएल और संचिका के डेटा का उपयोग बहुभाषी एआई सिस्टम बनाने के लिए करता है, जो शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अनुप्रयोगों को सशक्त बनाते हैं, ताकि डिजिटल सामग्री हर प्रमुख भारतीय भाषा में सुलभ हो सके।

भारतजेन के बहुभाषी एआई सिस्टम शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच और समावेशिता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में निर्बाध संचार और सामग्री वितरण संभव हो सके।

जजेईएम और जीईएमएआई: सरकारी ई-मार्केटप्लेस के लिए एआई-संचालित बहुभाषी सहायक

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) भारत का सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। जेम सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है।

उपयोगकर्ताओ की पहुँच और समावेशिता को बढ़ाने के लिए, जेम ने जीईएमएआई, एक एआई-संचालित बहुभाषी सहायक, को एकीकृत किया है। जीईएमएआई कई भारतीय भाषाओं में ध्वनि और पाठ-आधारित समर्थन प्रदान करने के लिए उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और मशीन लर्निंग का लाभ उठाते हुए काम करता है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न मंचों पर खोज, नेविगेट और लेनदेन को अधिक आसानी से पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी खरीद में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।

भाषिणी: समावेशी भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित बहुभाषी अनुवाद

राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) के तहत भाषिणी, एक अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्लेटफ़ॉर्म है, जो 22 अनुसूचित भाषाओं और जनजातीय भाषाओं के लिए रीयल-टाइम अनुवाद को सक्षम बनाता है। यह सरकारी सेवाओं और डिजिटल सामग्री तक पहुँच को आसान बनाता है और मशीनी अनुवाद, वाक् पहचान और प्राकृतिक भाषा समझ के ज़रिए डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

• स्थानीय भाषा में बातचीत के लिए त्रिपुरा सीएम हेल्पलाइन, ई-विधान, किसान सहायता ऐप के साथ एकीकरण।

• मिज़ोरम की मिज़ो, हमार, चकमा भाषाओं के लिए जनजातीय भाषा मॉडल।

• महाकुंभ 2025 में रीयल-टाइम बहुभाषी घोषणाएँ।

• एआई-संचालित संसदीय बहस अनुवाद और नागरिक सहभागिता के लिए संसद भाषिणी।

जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (ट्राई-ईसीई) योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (ट्राई-ईसीई) योजना, जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण के लिए नवीन अनुसंधान और प्रलेखन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करती है। इस पहल के तहत, मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित भाषा अनुवाद उपकरणों के विकास को समर्थन दिया है, जो अंग्रेजी/हिंदी लेखन और भाषण को जनजातीय भाषाओं में और इसके विपरीत रूपांतरित करने में सक्षम हैं।

ये उपकरण मशीन लर्निंग, वाक् पहचान और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) को एकीकृत करते हैं, ताकि लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं के वास्तविक समय अनुवाद और डिजिटल संरक्षण में मदद मिल सके। यह परियोजना जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और भाषा विशेषज्ञों की मदद से सामुदायिक भागीदारी पर भी ज़ोर देती है, जिससे भाषाई सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित होती है।

डिजिटल अभिलेखागार और शैक्षणिक प्रयास

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) जैसे संस्थान, प्राचीन पांडुलिपियों, लोक साहित्य और मौखिक परंपराओं का डिजिटलीकरण करके भाषिणी के साथ सहयोग करते हैं। ये डिजिटल अभिलेखागार एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) प्रणालियों को समृद्ध करते हैं, संरक्षण और अत्याधुनिक अनुवाद समाधानों, दोनों पर फोकस करते हैं और सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक के बीच संबंध को मज़बूत करते हैं।

एआई-संचालित बहुभाषी प्लेटफार्मों के ज़रिए शिक्षा को सशक्त बनाना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सीखने की क्षमता को अधिक समावेशी, सुलभ और भाषाई रूप से विविध बनाकर भारत के शिक्षा परिदृश्य को बदल रही है। एआई-आधारित भाषा प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जो शिक्षार्थी की घर में बोली जाने वाली भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर ज़ोर देती है, कम से कम कक्षा 5 तक और विशेषकर कक्षा 8 और उसके बाद तक।

संस्थागत स्तर पर, एआईसीटीई का अनुवादिनी ऐप, एक स्वदेशी एआई-आधारित बहुभाषी अनुवाद उपकरण है, जो इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि, स्नातक, स्नातकोत्तर और कौशल-विकास संबंधी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में त्वरित अनुवाद संभव बनाता है। अनुवादित सामग्री ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे देशी भाषाओं में तकनीकी ज्ञान तक पहुँच का विस्तार होता है।

|

ई-कुंभ पोर्टल क्या है?

ई-कुंभ पोर्टल एक एआईसीटीई मंच है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक निशुल्क पहुँच प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मातृभाषा में शिक्षा के नज़रिए का समर्थन करता है।

|

इन एआई-संचालित पहलों के पूरक के रूप में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) जैसे दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्रयास हैं, जो ज्ञानवर्धक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद सरल बनाता है और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एनएमएम), जो भारत के प्राचीन विद्वानों के कार्यों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करता है। ये सभी मिलकर भारत की भाषाई विरासत और भविष्य के लिए तैयार, एआई-सक्षम शिक्षा व्यवस्था के बीच एक निरंतरता का निर्माण करते हैं।

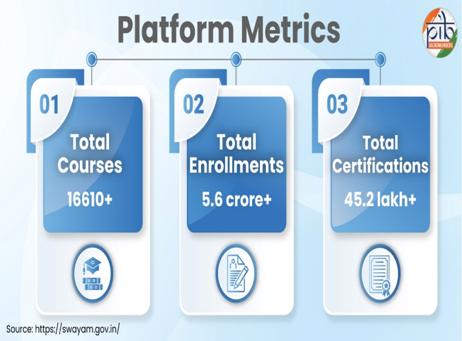

इस बीच, स्वयंम जैसे मंच बहुभाषी सामग्री वितरण के लिए डिजिटल आधार प्रदान करते हैं। 2025 के मध्य तक, स्वयंम पर 5 करोड़ से ज़्यादा शिक्षार्थी नामांकित हो चुके हैं, जबकि सरकार ने निर्देश दिया है कि अगले तीन सालों में सभी स्कूली और उच्च शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

भाषा-एआई प्लेटफ़ॉर्म जैसे भाषिणी के साथ, ये पहल स्कूलों, एड-टेक फर्मों और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीयकृत शिक्षण सामग्री, इंटरैक्टिव टूल और शिक्षक-सहायताएँ मूल भाषाओं में प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं, भाषाई विभाजन को खत्म करती हैं, शिक्षार्थियों की समझ में सुधार करती हैं, और प्रत्येक शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा में डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती हैं।

यह लगातार विकसित होता बहुभाषी डिजिटल शिक्षा ढाँचा, न केवल शैक्षिक समावेशन को मज़बूत कर रहा है, बल्कि भारत की भाषाई विविधता को भी सुदृढ़ करता है, ताकि देश की कई भाषाएँ महज़ सांस्कृतिक अवशेष न होकर, शिक्षा, ज्ञान और नवाचार का जीवंत, कार्यात्मक माध्यम बनी रहें।

परिवर्तन के पीछे की तकनीक

भारत का बहुभाषी डिजिटल व्यवस्था तंत्र, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान तकनीकों द्वारा संचालित है, जिन्हें खासकर इसकी भाषाई विविधता के लिए डिज़ाइन किया गया है। अत्याधुनिक नवाचारों का उपयोग करके, ये तकनीकें न केवल भाषाई विरासत को संरक्षित करती हैं, बल्कि विविध भाषाओं में निर्बाध, वास्तविक समय संचार को भी सक्षम बनाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

इस व्यवस्था के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

• स्वचालित वाक् पहचान (एएसआर): विविध बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं को सटीक लिखित रुप में परिवर्तित करता है, जिससे ध्वनि-आधारित एप्लिकेशन, कमांड इंटरफेस और वास्तविक समय ट्रांसक्रिप्शन सेवाएँ मिल पाती हैं।

• टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस): मूल भाषाओं में प्राकृतिक, सुबोध वाक् आउटपुट को तैयार करता है, जिससे डिजिटल सहायकों, शैक्षिक उपकरणों और सरकारी सेवाओं में पहुँच में वृद्धि होती है।

• न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनएमटी): वाक्य-रचना और अर्थ संबंधी जटिलताओं को दूर करते हुए, कई भारतीय भाषाओं के बीच संदर्भ के अनुसार, वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए गहन शिक्षण मॉडल का उपयोग करता है।

• प्राकृतिक भाषा समझ (एनएलयू): यह एआई प्रणालियों को मूल भाषाओं में उपयोगकर्ता के इरादे, भावना और संदर्भ की व्याख्या करने में मदद करता है, जिससे संवादात्मक एजेंटों और उपयोगकर्ता इंटरैक्शन में सुधार होता है।

• ट्रांसफॉर्मर-आधारित आर्किटेक्चर (इंडिकबर्ट, एमबार्ट): ये अत्याधुनिक मॉडल विशाल बहुभाषी भारतीय भाषा कॉर्पोरा पर पूर्व-प्रशिक्षित होते हैं, जिससे भाषा मॉडलिंग, अनुवाद और समझ से संबंधित कार्यों में उच्च सटीकता प्राप्त होती है।

• कॉर्पस विकास और डेटा क्यूरेशन: डिजिटल पांडुलिपियों, लोककथाओं, मौखिक परंपराओं, सरकारी अभिलेखों और शैक्षिक सामग्री से व्यापक डेटासेट संकलित किए जाते हैं, जो भारत के विविध भाषाई नज़रियों के लिए एआई मॉडल को प्रशिक्षित और परिष्कृत करने हेतु समृद्ध, प्रतिनिधि डेटा प्रदान करते हैं।

यह तकनीकी आधार भाषिणी, भारतजेन और आदि-वाणी जैसे मंचो को संचालित करता है, जो भारत के अद्वितीय बहुभाषी संदर्भ के अनुरूप मापयोग्य, सटीक और समावेशी भाषा प्रौद्योगिकियों पर ज़ोर देता है।

निष्कर्ष

भाषा संरक्षण में भारत का भविष्य, अत्याधुनिक तकनीक से संचालित है, जो अपनी समृद्ध भाषाई विरासत को जीवंत और सुलभ बनाए रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल अभिलेखागार को एकीकृत करती है। भाषिणी, भारतजेन और आदि-वाणी जैसे मंच, एसपीपीईएल और ट्राई-ईसीई जैसी लक्षित पहलों के साथ, देश भर के नागरिकों को अपनी मातृभाषा में सेवाओं से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है, बल्कि समावेशी डिजिटल विकास को भी गति देता है, जिससे देश बहुभाषी नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित होता है।

संदर्भ

प्रेस सूचना ब्यूरो

डिजिटल.गॉव

गृह मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

https://dic.gov.in/bhashini

https://aikosh.indiaai.gov.in/home/models/details/ai4bharat_indicbert_multilingual_language_representation_model.html

जनजातीय कार्य मंत्रालय

https://adivaani.tribal.gov.in/

शिक्षा मंत्रालय

https://swayam.gov.in/

Please see in Hindi PDF

***

पीके/केसी/एनएस

(Backgrounder ID: 155706)

Visitor Counter : 76

Provide suggestions / comments