Technology

जैव चिकित्सा अनुसंधान के माध्यम से विज्ञान में भारत की भविष्य की तैयारियों को आकार देना

Posted On:

09 OCT 2025 3:21PM

प्रमुख बिंदु

- बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम चरण-III का कुल व्यय ₹1500 करोड़ है।

- इस पहल का लक्ष्य 2,000 से अधिक शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, बेहद-प्रभावी प्रकाशन, पेटेंट योग्य खोज और समकक्ष मान्यता प्रदान करना है।

- इसका उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों को 10-15% अधिक सहायता प्रदान करना, 25-30% परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल-4) और उससे ऊपर तक पहुंचाना, और व्यापक टियर-2/3 पहुंच प्रदान करना है।

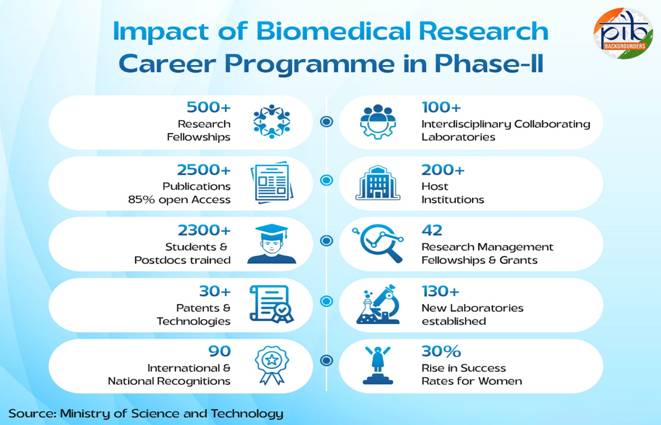

- चरण II कार्यक्रम को 90 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मान्यताएं प्राप्त हुईं।

परिचय

भारत जैव प्रौद्योगिकी-संचालित क्रांति के मुहाने पर खड़ा है, जहां जैव चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नेतृत्व की आधारशिला के रूप में उभर रहा है। पिछले एक दशक में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ नवाचार, उद्यमिता और क्षमता निर्माण को गति दी है। इन निरंतर प्रयासों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती जैव-अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है।

इस गति को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (बीआरसीपी) के तीसरे चरण को मंज़ूरी दे दी है, जिसे 2025-26 से 2030-31 के दौरान लागू किया जाएगा और इसकी सेवा अवधि 2037-38 तक बढ़ाई जाएगी। बीआरसीपी का उद्देश्य जैव चिकित्सा विज्ञान, नैदानिक और जन स्वास्थ्य अनुसंधान में एक विश्व स्तरीय अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम वैज्ञानिकों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में फेलोशिप और सहयोगी अनुदानों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है और भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले, नैतिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। यह विविधता, समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है, साथ ही अनुसंधान को कदम उठाने, नवाचार और नीतिगत परिवर्तन में बदलने में भी मदद करती है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यूटी), यूके के साथ साझेदारी में, 2008-2009 में एक समर्पित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) डीबीटी/वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस (इंडिया अलायंस) के माध्यम से, कैबिनेट की स्वीकृति से, "बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम" (बीआरसीपी) शुरू किया, जो विश्व स्तरीय मानकों पर जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए भारत में अनुसंधान फेलोशिप प्रदान करता है। इसके बाद, चरण II को 2018/19 में एक विस्तारित पोर्टफोलियो के साथ लागू किया गया और अब कार्यक्रम के चरण III को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का महत्व

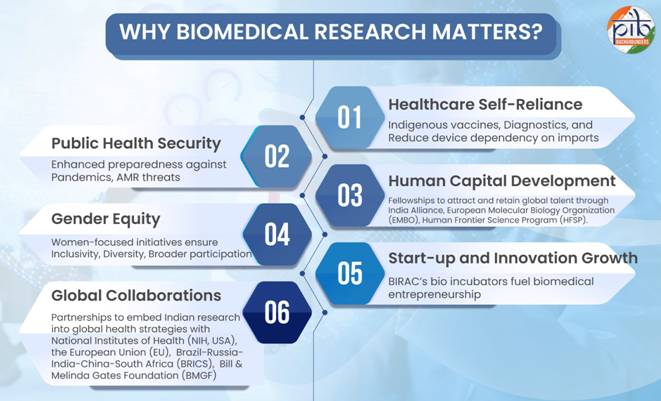

बायोमेडिकल इकोसिस्टम अनुसंधान, नैदानिक नवाचार, प्रौद्योगिकी और जन स्वास्थ्य तक फैला हुआ है, जो किफायती स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोग तैयारी, बेहतर पोषण और व्यक्तिगत चिकित्सा सहित कई लाभ प्रदान करता है। नीचे दिया गया चित्रमय प्रस्तुतीकरण बहुआयामी बायोमेडिकल इकोसिस्टम के विविध लाभों पर प्रकाश डालता है।

प्रयोगशाला से जीवन तक: भारत के जैव चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

बीआरसीपी भारत में विश्व स्तरीय जैव चिकित्सा अनुसंधान फेलोशिप का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं का पोषण करना, अंतःविषयक और ट्रांसलेशनल अनुसंधान को बढ़ावा देना, और वैज्ञानिक क्षमता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए अनुसंधान प्रबंधन और प्रणालियों को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- जैव चिकित्सा और नैदानिक विज्ञान में विश्व स्तरीय शोधकर्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करने के लिए आकर्षित करना, साथ ही संतोषजनक और टिकाऊ अनुसंधान करियर को बढ़ावा देना।

- भारत में असाधारण प्रारंभिक-करियर शोधकर्ताओं की स्वतंत्रता और करियर में उन्नति को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अत्याधुनिक अनुसंधान को वित्तपोषित करना।

- अनुसंधान प्रबंधन, विज्ञान प्रशासन और नियामक मामलों जैसे संबद्ध क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन करके खुले और नैतिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।

- देश भर के नए क्षेत्रों और कम सेवा प्राप्त अनुसंधान समुदायों तक गतिविधियों का विस्तार करके इंडिया अलायंस की पहुंच को व्यापक बनाना।

बीसीआरपी चरण II: 700 से अधिक अनुदान और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

बीआरसीपी चरण II को जैव चिकित्सा और नैदानिक विज्ञान में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शोधकर्ताओं को भारत में आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कार्यक्रम ने अपने पहले दो चरणों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। इस योजना के तहत कुल ₹2,388 करोड़ का निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 721 अनुसंधान अनुदान प्रदान किए गए।

दूसरे चरण के मिशन का उद्देश्य "वित्त पोषण और सहभागिता के माध्यम से भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान को सक्षम बनाना" था। चरण II के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने और भारत में भविष्य के नेताओं के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाना।

- अनुसंधान प्रबंधन में कमियों को दूर करना और विज्ञान और समाज के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना।

- विविधता, समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करके विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

भारत की जैव चिकित्सा क्षमता का विस्तार: बीआरसीपी चरण-III रोडमैप

जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम चरण-III, वैश्विक मानकों के अनुरूप जैव चिकित्सा अनुसंधान क्षमता निर्माण हेतु भारत की प्रतिबद्धता में एक बड़े विस्तार का प्रतीक है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

वित्तीय परिव्यय और भागीदारी

यह कार्यक्रम कुल ₹1,500 करोड़ के परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ₹1,000 करोड़ का योगदान देगा, जबकि वेलकम ट्रस्ट (यूके) ₹500 करोड़ का योगदान देगा। सह-निवेश का यह अनूठा मॉडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ घरेलू अनुसंधान प्रतिभाओं के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

समय-सीमा और संरचना

- 2025-26 से 2030-31: सक्रिय कार्यान्वयन अवधि जिसके दौरान नई शोध फेलोशिप, सहयोगी अनुदान और क्षमता निर्माण पहल शुरू की जाएंगी।

- 2031-32 से 2037-38: पहले से प्रदान की जा चुकी फेलोशिप और अनुदानों के निरंतर समर्थन के लिए सेवा अवधि, जिससे परियोजनाओं की दीर्घकालिक निरंतरता और पूर्णता सुनिश्चित होगी।

प्रतिभाओं को आकर्षित करना और करियर सहायता

बीआरसीपी के तीसरे चरण का उद्देश्य करियर के विभिन्न चरणों और शोध क्षेत्रों में लक्षित समर्थन के माध्यम से भारत के शोध पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करना है:

- शुरुआती करियर और मध्यवर्ती अनुसंधान फेलोशिप: बुनियादी, नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रदान की जाने वाली ये फेलोशिप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और वैज्ञानिकों को उनके शोध करियर के प्रारंभिक चरणों में पोषित करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

- सहयोगात्मक अनुदान कार्यक्रम: करियर विकास अनुदान और उत्प्रेरक सहयोगात्मक अनुदानों से युक्त, यह कार्यक्रम 2-3 अन्वेषक टीमों का समर्थन करता है, जो भारत में प्रमाणित शोध ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रारंभिक से मध्य-वरिष्ठ करियर शोधकर्ताओं को लक्षित करते हैं।

- अनुसंधान प्रबंधन कार्यक्रम: मुख्य अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित, यह पहल वैज्ञानिक परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे, प्रशासन और प्रबंधन को मजबूत करती है।

इसके अलावा, चरण-III भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के समग्र प्रभाव और स्थिरता को बढ़ाने के लिए मेंटरशिप, नेटवर्किंग, सार्वजनिक जुड़ाव और अभिनव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की स्थापना पर जोर देता है।

अपेक्षित परिणाम

2,000 से अधिक छात्रों और पोस्ट-डॉक्टरल फेलो को प्रशिक्षित करके, उच्च-प्रभावी प्रकाशनों को सक्षम बनाकर, पेटेंट योग्य खोज करके और 25-30% सहयोगी कार्यक्रमों को प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल-4) और उससे ऊपर तक पहुंचाकर, चरण-III से भारत में जैव चिकित्सा उत्कृष्टता के लिए नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम महिला वैज्ञानिकों को समर्थन में 10-15% की वृद्धि भी प्रदान करेगा, जिससे भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

यह पहल विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सीधे जुड़ी हुई है, जो भारत को जैव चिकित्सा नवाचार और ट्रांसलेशनल अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

नवाचार से परिवर्तन तक: कार्यक्रम के स्थायी प्रभाव

पिछले दो दशकों में, भारत की जैव चिकित्सा अनुसंधान पहलों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं:

70 से अधिक कोविड-19 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया

बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (बीआरसीपी) निदान, चिकित्सा, टीके और सहायक तकनीकों में किफायती और नवीन स्वास्थ्य सेवा समाधान विकसित करने हेतु बहु-विषयक अनुसंधान का समर्थन करता है। इसने भारत की कोविड-19 अनुसंधान प्रतिक्रिया के लिए 10 वैक्सीन कैंडीडेट, 34 नैदानिक उपकरण और 10 चिकित्सीय हस्तक्षेप सहित रणनीतिक ढांचा प्रदान किया, जो भारत के बायोमेडिकल नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के बीआरसीपी के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ महामारी की तत्काल प्रतिक्रिया को संरेखित करता है।

दुनिया का पहला ओरल कैंसर जीनोमिक वैरिएंट डेटाबेस

डीबीटी-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (एनआईबीएमजी) ने डीबीजेनवोक (dbGENVOC) विकसित किया है, जो दुनिया का पहला सार्वजनिक रूप से सुलभ ओरल कैंसर जीनोमिक वैरिएंट डेटाबेस है। इसमें वैश्विक डेटा के साथ-साथ भारतीय रोगियों के 24 मिलियन से अधिक वैरिएंट शामिल हैं, और इसमें खोज और विश्लेषण के लिए शक्तिशाली उपकरण शामिल हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के डेटा के साथ प्रतिवर्ष अपडेट किया जाने वाला डीबीजेनवोक ओरल कैंसर के तरीकों पर अनुसंधान का समर्थन करता है, जो विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहां यह बीमारी तंबाकू चबाने के कारण पुरुषों में सबसे आम कैंसर है। जनसंख्या-केंद्रित आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की पहचान करके, डीबीजेनवोक बेहतर रोकथाम, निदान और उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय एएमआर मिशन

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से, रोगाणु निगरानी हेतु शुरू किया गया था। यह नए एंटीबायोटिक्स, विकल्पों और निदानों पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर, प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का एक राष्ट्रीय जैव-भंडार स्थापित करके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत की एएमआर रोगाणु प्राथमिकता सूची बनाकर और दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों के विरुद्ध नवाचार को मजबूत करने के लिए एएमआर अनुसंधान एवं विकास केंद्र के माध्यम से वैश्विक स्तर पर साझेदारी करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाता है।

जैव-भंडार और नैदानिक परीक्षण नेटवर्क

ट्रांसलेशनल अनुसंधान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु पूरे भारत में जैव-भंडार और नैदानिक परीक्षण नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म उच्च-गुणवत्ता वाले जैविक नमूनों और डेटा के व्यवस्थित संग्रह, भंडारण और साझाकरण को सक्षम बनाते हैं। साथ मिलकर, ये प्रयोगशाला खोजों से लेकर रोगी लाभ के लिए नैदानिक अनुप्रयोगों तक नवाचारों की गति को तेज़ करते हैं।

जैव चिकित्सा अनुसंधान में महिलाएं

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) जैव चिकित्सा अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बायोकेयर कार्यक्रम महिला वैज्ञानिकों को पहला स्वतंत्र अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है, जबकि जानकी अम्मल पुरस्कार वरिष्ठ और युवा महिला शोधकर्ताओं द्वारा जैव चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। बीआईआरएसी का विनर पुरस्कार और महिला-केंद्रित बायोइनक्यूबेटर महिलाओं के नेतृत्व वाले जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करते हैं। डीबीटी नेतृत्व और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन में महिला नेताओं की सह-मेजबानी भी करता है। ये प्रयास भारत के जैव चिकित्सा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

चिकित्सा के भविष्य का मानचित्रण: अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र

भारत का जैव चिकित्सा अनुसंधान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसका उद्देश्य किफायती, नवीन और समावेशी स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करना है। प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

मानव आनुवंशिकी और जीनोमिक्स

जीनोमइंडिया और उम्मीद जैसे कार्यक्रम वंशानुगत रोगों के शीघ्र निदान और उपचार में सुधार के लिए भारत के अद्वितीय आनुवंशिक परिदृश्य का मानचित्रण कर रहे हैं। जीनोमइंडिया ने 10,000 जीनोम अनुक्रमित किए हैं, सटीक चिकित्सा को सक्षम बनाया है और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस पर निर्भरता कम की है। उम्मीद बच्चों और नवजात शिशुओं में दुर्लभ विकारों पर केंद्रित है। ये पहल भारत में पूर्वानुमानित, निवारक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की नींव रख रही हैं।

संक्रामक रोग जीवविज्ञान (आईडीबी)

आईडीबी कार्यक्रम एचआईवी, टीबी, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसी प्रमुख बीमारियों और कोविड-19 व डेंगू जैसे उभरते संक्रमणों पर केंद्रित है। यह समयबद्ध, किफायती समाधान विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर समूह अध्ययन, राष्ट्रीय बायोबैंक और अनुवादात्मक अनुसंधान का समर्थन करता है। इसकी सफलताओं में डेंगू डे-1 परीक्षण और एचआईवी ट्राई-डॉट+एजी परीक्षण शामिल हैं। ये प्रयास भविष्य की महामारियों के लिए भारत की तैयारी को बढ़ाते हैं।

टीके

1987 में स्थापित भारत-अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (वीएपी) टीबी, डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों के लिए टीके के विकास का समर्थन करता है। इसकी उल्लेखनीय सफलताओं में भारत का पहला स्वदेशी रोटावायरस टीका रोटावैक® और डीबीटी के सहयोग से विकसित कोवैक्सिन शामिल हैं। यह कार्यक्रम नैदानिक परीक्षण पाइपलाइनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को भी मजबूत करता है, जिससे भारत की वैक्सीन आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है।

निदान और उपकरण

सीआरआईएसपीआर-आधारित निदान, स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट और किफ़ायती चिकित्सा उपकरण जैसे नवाचार स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बना रहे हैं। ये उपकरण लागत और आयात निर्भरता को कम करते हुए शीघ्र और सटीक निदान में सहायक होते हैं। डेंगू, कोविड-19 और अन्य बीमारियों के लिए त्वरित परीक्षणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए आत्मनिर्भर और मापनीय तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

चिकित्सा विज्ञान एवं औषधि पुनर्प्रयोजन

यह क्षेत्र नई दवाओं के विकास को गति प्रदान करता है और मौजूदा दवाओं का पुनर्प्रयोजन तेज उपयोग के लिए करता है। औषधि पुनर्प्रयोजन लागत कम करता है और उपचार अनुमोदन की समय-सीमा को कम करता है। इसका लक्ष्य भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी, किफ़ायती उपचार उपलब्ध कराना है।

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एवं बायोडिजाइन (बीएमई)

इंजीनियरिंग-नैदानिक सहयोग के माध्यम से किफ़ायती प्रत्यारोपण, सहायक उपकरण और चिकित्सा उपकरण विकसित करता है, आयात निर्भरता को कम करता है और उन्नत देखभाल तक पहुंच को बढ़ाता है।

स्टेम सेल एवं पुनर्योजी चिकित्सा (एससीआरएम)

यह कार्यक्रम रोगियों के लिए उपचार विकल्पों में सुधार हेतु कोशिका-आधारित चिकित्सा, ऊतक पुनर्जनन और औषधि वितरण मॉडल पर कार्य का समर्थन करता है। ये दृष्टिकोण पुरानी और कठिन-से-ठीक होने वाली बीमारियों के सुरक्षित और अधिक कुशल तरीके से इलाज की नई संभावनाओं को खोलते हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच)

गर्भ-इनी (आईएनआई) कार्यक्रम समय से पहले जन्म-शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण-और विकासात्मक रोगों को समझने पर केंद्रित है। यह बड़े पैमाने पर समूह अध्ययनों के माध्यम से जैविक और पर्यावरणीय जोखिम कारकों का अध्ययन करता है। इसके निष्कर्षों का उद्देश्य नैदानिक दिशानिर्देशों और जन स्वास्थ्य नीतियों में सुधार करना है। यह कार्य बेहतर मातृ देखभाल और स्वस्थ बचपन के परिणामों का समर्थन करता है।

समुद्री एवं जलीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी (एमएबी)

समुद्री एवं जलीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी (एमएबी) कार्यक्रम स्वास्थ्य और स्थिरता में सुधार के लिए जलीय संसाधनों का उपयोग करता है। यह जलीय कृषि की सुरक्षा के लिए मछली के टीके विकसित करता है, नई दवाओं और उपचारों के लिए समुद्री जीवों से जैवसक्रिय यौगिकों की खोज करता है, और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुद्री स्रोतों से ओमेगा-3 जैसे न्यूट्रास्युटिकल्स को बढ़ावा देता है।

जन स्वास्थ्य एवं पोषण (पीएचएन)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), जीवनशैली संबंधी बीमारियों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा) और कुपोषण जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके जन स्वास्थ्य में सुधार लाना है। यह स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा देने वाले किफायती, विज्ञान-आधारित समाधान विकसित करने हेतु अनुसंधान का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (बीआरसीपी) भारत के स्वास्थ्य और नवाचार परिदृश्य में एक रणनीतिक निवेश है, जिसे ₹1,500 करोड़ की भारत-ब्रिटेन साझेदारी द्वारा समर्थित किया गया है, जो वैश्विक विशेषज्ञता को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है। शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभाओं को पोषित करके, अंतःविषयक और अनुवादात्मक अनुसंधान को आगे बढ़ाकर, और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके, बीआरसीपी चरण-III का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना और समावेशिता को बढ़ावा देना है—विशेषकर महिला वैज्ञानिकों के लिए।

क्षमता निर्माण के अलावा, बीआरसीपी के ठोस परिणाम—2,000 से अधिक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, पेटेंट योग्य नवाचार करना और प्रौद्योगिकियों को टीआरएल-4 और उससे आगे तक उन्नत करना—भारत के विकसित भारत 2047 विजन में सीधे योगदान देंगे। बायोई3 पहल के साथ मिलकर, बीआरसीपी भारत के बायोमेडिकल पारिस्थितिकी तंत्र को स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, नवाचार-संचालित इंजन में बदलने में मदद कर रहा है।

भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान पहले से ही परिणाम दे रहा है: सीआरआईएसपीआर-आधारित किट और डेंगू रैपिड टेस्ट जैसे कम लागत वाले निदान, निमोनिया, खसरा-रूबेला और कोविड-19 के लिए स्वदेशी टीके और जीनोमइंडिया परियोजना द्वारा संचालित व्यक्तिगत उपचार। किफायती प्रत्यारोपण, वेंटिलेटर और पीपीई आयात पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय एएमआर ट्रैकिंग, रोग डेटाबेस और बायोरिपोजिटरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं। इसके समानांतर, न्यूट्रास्युटिकल्स और बायोएक्टिव यौगिकों पर अनुसंधान पोषण और निवारक देखभाल को बेहतर बना रहा है।

ये सभी प्रयास मिलकर स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ, न्यायसंगत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं और भारत को जैव चिकित्सा नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

संदर्भ

Cabinet

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173562

Ministry of Science and Technology

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147239

Department of Biotechnology

https://dbtindia.gov.in/sites/default/files/DBT%20AR%202023-24%20%28English%29.pdf

https://dbtindia.gov.in/sites/default/files/Approved-copy-of-DBT---India-Alliance-EOI_21Aug2023.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5nk3IR5eqfs

https://dbtindia.gov.in/scientific-directorates/health-interventions-equity/diagnostics-drug-discovery

https://dbtindia.gov.in/dbt-press/dbt-nibmg-creates-world%E2%80%99s-first-database-genomic-variants-oral-cancer

https://dbtindia.gov.in/aquaculture-marine-biotechnology-0

https://dbtindia.gov.in/dbt-press/year-ender-2020-department-biotechnology-dbt-mo-s-t

https://dbtindia.gov.in/news-features/genomeindia-project

https://dbtindia.gov.in/scientific-directorates/health-interventions-equity/infectious-diseases

Click here to download PDF

*******

पीके/केसी/एमपी

(Backgrounder ID: 155404)

Visitor Counter : 197

Provide suggestions / comments