Security

एकीकृत आपदा तैयारी अभ्यास

अनुकूलन, समन्वय और जागरूकता के माध्यम से सशक्तता

Posted On: 10 AUG 2025 11:48AM

"जब आपदा प्रबंधन की बात आती है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से बेहतर होता है।"

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सभी स्तरों पर आपदा की रोकथाम, तैयारी और प्रत्युत्तर के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

- भारत बहुविध आपदा संबंधी प्रतिकूलता का सामना कर रहा है, जहाँ 58% से अधिक भूभाग भूकंप-संभावित है, 68% कृषि योग्य भूमि सूखे की चपेट में है, और बाढ़, बादल फटने, चक्रवातों की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

- एनडीएमए के डीएमईएक्स दिशानिर्देश आपदा योजनाओं, समन्वय और तत्परता का परीक्षण करने के लिए नियमित अनुकूलन-आधारित अभ्यासों को अनिवार्य बनाते हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 ने राहत से हटकर तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे जोखिम न्यूनीकरण और सशक्तता की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

- अभ्यास सुरक्षा चक्र दिल्ली-एनसीआर में पहला एकीकृत बहु-राज्यीय मॉक ड्रिल था, जिसमें 55 स्थानों पर बड़े पैमाने पर भूकंप की स्थिति का अनुकूलन किया गया।

भारत, अपने विशाल और विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना के कारण, प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति संवेदनशील है—जिसमें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी, भूस्खलन और औद्योगिक दुर्घटनाएँ शामिल हैं। 27 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा-संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और 58% से अधिक भूभाग भूकंपीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए आपदा की तैयारी एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।

- व्यवस्थित और संगठित आपदा प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने एक मजबूत संस्थागत ढाँचा स्थापित किया है:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च संगठन है।

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर इन ढाँचों को लागू करते हैं।

- आपदा प्रबंधन अभ्यास (डीएमईएक्स) जैसी रणनीतिक पहल प्रत्युत्तर संबंधी तत्परता और संस्थागत समन्वय का परीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), खोज, बचाव और राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है।

- स्थानीय संगठन, गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक स्वयंसेवक भी भारत के व्यापक आपदा प्रबंधन की दृष्टि से आवश्यक हितधारक हैं।

- इस संदर्भ में, भारत की तैयारी और सामुदायिक लचीलेपन की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय ढाँचों के साथ तालमेल बिठाते हुए, विभिन्न आपदा तैयारी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

- प्रणालीगत और संगठित आपदा प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जैसा एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित किया है:

·

.

एनडीएमए ने विभिन्न आपदाओं के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

|

आपदा / जोखिम का प्रकार

|

प्रासंगिक एनडीएमए दिशानिर्देश

|

|

भूकंप

|

भूकंप प्रबंधन; सरलीकृत सुरक्षा दिशानिर्देश

|

|

बाढ़ (शहरी/नदी) और सुनामी

|

बाढ़ प्रबंधन; शहरी बाढ़; सुनामी दिशानिर्देश

|

|

चक्रवात और जीएलओएफ

|

चक्रवात प्रबंधन दिशानिर्देश; हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) दिशानिर्देश

|

|

भूस्खलन और हिमस्खलन

|

भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति

|

|

सूखा

|

सूखे का प्रबंधन

|

|

लू, शीत लहर और पाला

|

लू कार्य योजना; शीत लहर एवं पाला प्रबंधन दिशानिर्देश

|

|

गरज, बिजली, धूल, ओलावृष्टि, तेज़ हवाएँ

|

तूफान, बिजली और संबंधित खतरों की रोकथाम और प्रबंधन

|

|

जैविक आपदाएँ

|

जैविक आपदाओं का प्रबंधन

|

|

रासायनिक आपदाएँ

|

रासायनिक आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

|

|

परमाणु/रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियाँ

|

परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों का प्रबंधन

|

|

सामूहिक दुर्घटना और चिकित्सा तैयारी

|

चिकित्सा तैयारी और सामूहिक दुर्घटना प्रबंधन

|

|

शहरी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा

|

भूकंपीय रेट्रोफिटिंग; अस्पताल सुरक्षा दिशानिर्देश; स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देश

|

|

अस्थायी आश्रय और राहत मानक

|

अस्थायी आश्रय पर दिशानिर्देश; राहत के न्यूनतम मानक

|

|

विशिष्ट संदर्भों में सार्वजनिक सुरक्षा

|

नाव सुरक्षा; संग्रहालय एवं सांस्कृतिक विरासत स्थल सुरक्षा दिशानिर्देश

|

|

संस्थागत प्रणालियाँ और प्रतिक्रिया तंत्र

|

घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस); ईओसी दिशानिर्देश; एचएडीआर; सीबीडीआरआर; डीएमईएक्स दिशानिर्देश

|

|

मनोवैज्ञानिक सहायता और कमजोर समूह

|

मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता (एमएचपीएसएस); विकलांगता-समावेशी डीआरआर दिशानिर्देश

|

आपदाओं और आपदा प्रबंधन को समझना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, "आपदा" का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली विपत्ति, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की भारी हानि होती है या मानव पीड़ा होती है या संपत्ति को नुकसान और विनाश होता है, या पर्यावरण को नुकसान या क्षरण होता है, और यह ऐसी प्रकृति या परिमाण का होता है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो।

आपदा क्या है?

आपदा प्रबंधन क्या है?

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, "आपदा प्रबंधन" एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन उपायों की योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन शामिल है। इसमें किसी भी आपदा के खतरे या खतरे की रोकथाम, संबंधित जोखिमों और परिणामों का शमन या कमी, और आवश्यक क्षमताओं का निर्माण शामिल है। इसमें आपदाओं से निपटने की तैयारी, किसी भी खतरनाक स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया, और आपदा के प्रभावों की गंभीरता या परिमाण का आकलन भी शामिल है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन में निकासी, बचाव और राहत कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयास भी शामिल हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?

अपनी विशिष्ट भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण, भारत बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और वनाग्नि के प्रति अलग-अलग स्तरों पर संवेदनशील है। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में से 27 आपदा प्रवण हैं। 58.6% भूभाग मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता वाले भूकंपों से ग्रस्त है; 12% भूमि बाढ़ और नदी कटाव से ग्रस्त है; 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 5,700 किलोमीटर चक्रवात और सुनामी से ग्रस्त है; 68% कृषि योग्य भूमि सूखे की चपेट में है, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन और हिमस्खलन के खतरे में हैं, और 15% भूभाग भूस्खलन से ग्रस्त है।

इसके अलावा, कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। आग लगने की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी पदार्थों से जुड़ी अन्य मानव निर्मित आपदाएँ अतिरिक्त खतरे हैं, जिनके कारण शमन, तैयारी और प्रत्युत्तर के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़े क्रियाकलापों का विकास

पिछले कुछ वर्षों में, आपदा संबंधी क्रियाकलापों के प्रति भारत का दृष्टिकोण अनौपचारिक स्थानीय स्तर के क्रियाकलापों से लेकर संरचित, बहु-एजेंसी गतिविधियों तक निरंतर विकसित हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बाद आपदा प्रबंधन प्रयासों में तेज़ी आई है। मुंबई आपातकालीन प्रबंधन कार्यक्रम, 2008 और चेन्नई आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास, 2011 जैसे आपदा प्रबंधन कार्यक्रम ने समन्वित अभ्यासों और दस्तावेजीकरण के महत्व की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसने एनडीएमए द्वारा समर्थित कई राज्य-स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को प्रेरित किया। ये प्रयास धीरे-धीरे भारत के आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचे की नींव बन गए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारत में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक केंद्रीय कानून है। यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रत्युत्तर, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जैसे वैधानिक निकायों की स्थापना के साथ-साथ आपदा प्रत्युत्तर और शमन के लिए विशिष्ट एजेंसियों और समर्पित निधियों की स्थापना की नींव रखता है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:

• देश भर में एक सक्रिय और समन्वित आपदा प्रबंधन ढाँचा सुनिश्चित करना।

• आपदा तैयारी, शमन, प्रत्युत्तर और पुनर्प्राप्ति के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना।

• विकास योजना में समन्वित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

• आपदा-विशिष्ट प्रत्युत्तर और शमन निधि के गठन का प्रावधान करना।

• क्षमता निर्माण, जागरूकता, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार को सुगम बनाना।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए की स्थापना करता है।

- सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने का आदेश देता है।

- राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण निधि का प्रावधान करता है।

- अधिकारियों को संसाधन जुटाने और आपातकालीन निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

- आपदा स्थितियों में राहत, आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।

- प्रशिक्षण और प्रत्युत्तर के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और एनडीआरएफ का गठन करता है।

- समन्वित कार्रवाई के लिए केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय निकायों को भूमिकाएँ सौंपता है।

- राहत सामग्री में बाधा डालने, झूठे दावों और दुरुपयोग के लिए दंड लगाता है।

- विकास योजना में एकीकृत आपदा न्यूनीकरण सुनिश्चित करता है।

- सरकारी स्तरों पर जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व और कार्यान्वयन करता है।

एनडीएमए की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं:

• आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करना।

• राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना।

• राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना।

• राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना।

• भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या उसके प्रभावों के शमन के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना।

• आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना।

• शमन के उद्देश्य से धन के प्रावधान की सिफारिश करना।

• प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना।

• आपदा की रोकथाम, या शमन, या संभावित आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण हेतु ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें वह आवश्यक समझे।

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) भारत का एक प्रमुख विशिष्ट बल है जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया गया है। 2006 में स्थापित, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और आपात स्थितियों के दौरान विशिष्ट खोज, बचाव और राहत सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करता है। एनडीआरएफ कई राष्ट्रीय अभियानों में अग्रणी रहा है, जिनमें कोसी बाढ़ (2008), जम्मू-कश्मीर बाढ़ (2014), नेपाल भूकंप (2015), और बालासोर रेल त्रासदी (2023) के दौरान किए गए प्रमुख बचाव प्रयास शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एनडीआरएफ ने जापान (2011) और तुर्की-सीरिया (2023) जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में अपनी मानवीय सहायता प्रदान की है, जो वैश्विक आपदा राहत प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनडीआरएफ की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ हैं:

• विशिष्ट आपदा प्रत्युत्तर: भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज, बचाव, निकासी और राहत अभियान चलाना।

• सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन: रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित।

• सक्रिय तैनाती: पूर्वानुमानित आपदाओं से पहले तत्काल प्रत्युत्तर के लिए टीमों की पूर्व-स्थिति सुनिश्चित करना।

• क्षमता निर्माण: आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों, स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा मोचन बलों को प्रशिक्षित करना।

• शहरी खोज और बचाव (यूएसएआर): शहरी परिवेश में इमारत ढहने और औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी जटिल आपात स्थितियों से निपटना।

• सहयोग और समन्वय: बड़े संकटों के दौरान स्थानीय अधिकारियों, सशस्त्र बलों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से काम करना।

वर्तमान में, एनडीआरएफ की कुल 1,149 कर्मियों वाली बटालियन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स से ली गई 16 बटालियनें शामिल हैं। प्रत्येक बटालियन में 18 आत्मनिर्भर विशिष्ट खोज और बचाव दल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 47 सदस्य होते हैं, जिनमें संरचनात्मक इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, श्वान दस्ता और चिकित्सा/पैरामेडिक कर्मी शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) 2009, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है, जिसे 22 अक्टूबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रभावी कार्रवाई पर जोर देने वाली एक सक्रिय रणनीति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पर आधारित, इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर कानूनी, वित्तीय और समन्वय ढाँचों द्वारा समर्थित संस्थागत तंत्र स्थापित करके एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी राष्ट्र का निर्माण करना है।

रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रत्युत्तर की संस्कृति के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना।

- सभी स्तरों पर आपदा जागरूकता और सशक्तता को बढ़ावा देना।

- विकास योजना में आपदा प्रबंधन को एकीकृत करना।

- संस्थागत और तकनीकी-कानूनी ढाँचे स्थापित करना।

- पूर्व चेतावनी प्रणालियों और संचार नेटवर्क को मजबूत करना।

- कमजोर समूहों की समस्याओं का समाधान करते हुए समावेशी प्रत्युत्तर सुनिश्चित करना।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), 2019, गृह मंत्रालय के अधीन एनडीएमए द्वारा तैयार की गई मूल एनडीएमपी 2016 का संशोधित और विस्तारित वर्जन है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य पूरे भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए एक गतिशील और कार्यान्वयन योग्य खाका तैयार करना है।

एनडीएमए द्वारा आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप पर दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अभ्यासों (डीएमईएक्स) पर दिशानिर्देश, शासन और समाज के सभी स्तरों पर आपदा तैयारियों के लिए एक संरचित, अनुकूलनीय और एकसमान दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देने का लक्ष्य रखते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी), नीतियों और प्रक्रियाओं को न केवल तैयार किया जाना चाहिए, बल्कि उनका नियमित रूप से परीक्षण भी किया जाना चाहिए, ये दिशानिर्देश आपदा मोचन प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन और संवर्धन करने के लिए अनुकूलन-आधारित अभ्यासों के आयोजन के महत्व पर बल देते हैं।

डीएमईएक्स, आपदा आने से पहले योजना निर्माण संबंधी मान्यताओं की पुष्टि, क्षमता अंतराल की पहचान, कर्मियों को प्रशिक्षण और अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इनमें चर्चा-आधारित अभ्यास (जैसे संगोष्ठियाँ और टेबलटॉप अभ्यास) और कार्रवाई-आधारित अनुकूलन (जैसे मॉक ड्रिल और फील्ड एक्सरसाइज) दोनों शामिल हैं, और ये चार-चरणीय कार्यप्रणाली —योजना, तैयारी, संचालन और अभ्यास के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का पालन करते हैं।

ये दिशानिर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का हवाला देते हुए, सेंडाई फ्रेमवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय ढाँचों के साथ तालमेल बिठाते हुए, ऐसे अभ्यासों के संचालन के लिए कानूनी और नीति-समर्थित अधिदेश भी प्रदान करते हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य तैयारी की संस्कृति का निर्माण करना, समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर आपदा प्रबंधन क्षमताओं के निरंतर सुधार में सहयोग करना है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने हेतु अपनाया गया एक वैश्विक समझौता है। यह 2015 के बाद के विकास एजेंडे का पहला प्रमुख समझौता था और सदस्य देशों को विकास संबंधी लाभों को आपदा के जोखिम से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रावधान करता है। यह मानता है कि आपदा जोखिम को कम करने में राज्य की प्राथमिक भूमिका है और यह ज़िम्मेदारी स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों सहित अन्य हितधारकों के साथ साझा की जानी चाहिए।

डीएमईएक्स आपदा प्रबंधन अभ्यासों में विभिन्न हितधारकों के लिए विशिष्ट निर्देश और दिशानिर्देश शामिल हैं:

आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए) के लिए दिशानिर्देश

• सुनिश्चित करना कि डीएमईएक्स राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से आयोजित किया जाए।

• ऑनलाइन विभागों, प्रतिक्रिया बलों और सामुदायिक समूहों के साथ अभ्यासों का समन्वय करना।

• डीएमईएक्स को मौजूदा आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) के साथ तालमेल बिठाना।

• योजना और कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाना और नोडल अधिकारी नियुक्त करना।

• डीएमईएक्स के निष्कर्षों की समीक्षा करें और उन्हें योजना संशोधनों और क्षमता निर्माण में एकीकृत करना।

• घटना प्रत्युत्तर प्रणाली (आईआरएस) और आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) का सक्रियण और परीक्षण सुनिश्चित करना।

प्रथम प्रत्युत्तरकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश (जैसे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस, नागरिक सुरक्षा)

- मॉक ड्रिल और फील्ड अभ्यास जैसे क्रिया-आधारित अभ्यासों में भाग लें।

- डीएमईएक्स परिदृश्य के अनुसार संचालन तत्परता और प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

- आपातकालीन संचालन केंद्रों के साथ समन्वय करें और अभ्यास के दौरान आईआरएस संरचना का पालन करें।

- जमीनी स्तर की विशेषज्ञता के साथ परिदृश्य नियोजन में योगदान दें।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए दिशानिर्देश

- अपने अधिकार क्षेत्र में डीएमईएक्स में सक्रिय रूप से भाग लेना।

- सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाएँ और बुनियादी ढाँचा/लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करना।

- डीएमईएक्स में परीक्षण की गई व्यापक डीएम योजनाओं के साथ स्थानीय आपातकालीन योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना।

गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और स्वयंसेवकों के लिए दिशानिर्देश

- डीएमईएक्स के दौरान सामुदायिक सुविधाप्रदाता, शिक्षक और मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करना।

- जनभागीदारी बढ़ाने और जागरूकता फैलाने में सहायता करना।

- रसद, पीड़ित अनुकूलन और नकली परिदृश्यों में सहायता प्रदान करना।

- प्रभावी दो-तरफ़ा संवाद के लिए प्रशासन और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना।

समुदाय के सदस्यों के लिए दिशानिर्देश

- सामुदायिक स्तर पर मॉक ड्रिल और जागरूकता गतिविधियों में भाग लेना।

- अभ्यास के दौरान प्रदर्शित बुनियादी आपातकालीन प्रत्युत्तर प्रोटोकॉल सीखना।

- अभ्यास के बाद जमीनी स्तर पर सुधार के लिए राय और सुझाव देना।

मीडिया के लिए दिशानिर्देश

- डीएमईएक्स से पहले, उसके दौरान और बाद में सटीक और समय पर जानकारी प्रसारित करना।

- जन संचार अभियानों के माध्यम से जागरूकता निर्माण में सहयोग करना।

- सनसनीखेज बातों से बचें और तैयारी संबंधी कहानी को बढ़ावा देना।

2025 में प्रमुख आपदा अभ्यास

एनडीएमए और यूपी एसडीएमए ने 24 जून और 26 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश में बाढ़ मॉक ड्रिल किया। इस अभ्यास में बाढ़ आपदाओं के लिए प्रत्युत्तर तंत्र और बेहतर तैयारियों का परीक्षण किया गया। यह अभ्यास उत्तर प्रदेश के बाढ़ के प्रति संवेदनशील 44 जिलों की सभी 118 तहसीलों में आयोजित किया गया।

28 जून, 2025 को अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में दक्षिणी मार्ग (पहलगाम एक्सिस) के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, ताकि सुरक्षित और सुव्यवस्थित तीर्थयात्रा के लिए प्रत्युत्तर योजनाओं और हितधारकों की तैयारियों का परीक्षण किया जा सके।

अभ्यास सुरक्षा चक्र

1 अगस्त, 2025 से दिल्ली-एनसीआर के 55 स्थानों पर एक बहु-राज्यीय एकीकृत मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें 18 जिले (दिल्ली में 11, हरियाणा में 5 और उत्तर प्रदेश में 2) शामिल थे। एनडीएमए द्वारा भारतीय सेना, डीडीएमए और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के एसडीएमए के सहयोग से आयोजित, यह इस क्षेत्र में अपनी तरह की पहली एकीकृत मॉक ड्रिल थी। इस ड्रिल में आपातकालीन तैयारियों, अंतर-एजेंसी समन्वय और नागरिक भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए बड़े पैमाने पर भूकंप की स्थिति का अनुकूलन किया गया। गतिविधियों में तत्क्षण सायरन, सुरक्षित निकासी अभ्यास, चिकित्सा अनुकूलन और स्कूलों, अस्पतालों, महानगरों और आवासीय परिसरों में एसओपी परीक्षण शामिल थे।

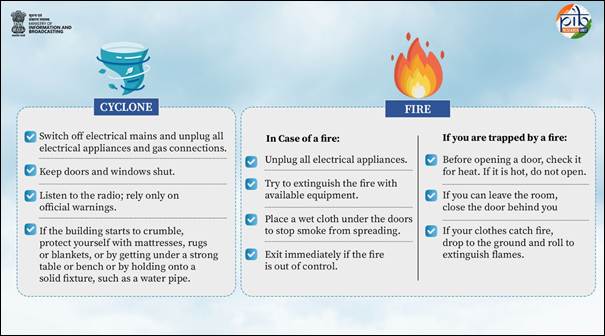

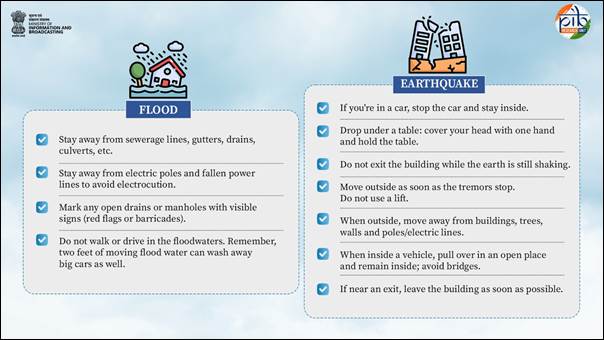

आगे का रास्ता: आपदा के दौरान क्या करें और क्या न करें

आपदा की तैयारी के मामले में, आपात स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इस बारे में जन जागरूकता बेहद जरूरी है। इससे लोगों को तुरंत कार्रवाई करने, घबराहट से बचने और जानमाल के नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन को लेकर भारत का विजन उन्नत हो रहा है। इसके तहत मॉक ड्रिल और जन जागरूकता के माध्यम से पूर्व-निवारक, तकनीक-सक्षम उपायों पर जोर दिया जा रहा है। अभ्यास सुरक्षा चक्र और अन्य राज्य-स्तरीय अभ्यास आपात स्थितियों के दौरान हमारे देश की क्षमता को मजबूत करते रहते हैं। सतर्क नागरिकों और उत्तरदायी संस्थानों के साथ, भारत एक आपदा-प्रतिरोधी राष्ट्र के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है।

संदर्भ

गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:

https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/images/The%20Disaster%20Management%20Act,%202005.pdf

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

https://ndma.gov.in/about-us/introduction

https://www.ndma.gov.in/Governance/guidelines

https://x.com/ndmaindia/status/1951295341371752713

https://x.com/ndmaindia/status/1951295354332172526

https://x.com/ndmaindia/status/1951295375106592783

https://x.com/ndmaindia/status/1939005226633363667

https://x.com/ndmaindia/status/1938494836212125991

https://x.com/narendramodi/status/1634223304327286790

https://x.com/DC_Gurugram/status/1951274840230445397

https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/ndmp-2019.pdf

https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/national-dm-policy2009.pdf

https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/DMEx_Guidlines_Oct_2024.pdf

वार्षिक रिपोर्ट (2023-24): https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Reports/Annual_Report_2023-24_Eng.pdf

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

https://www.ndrf.gov.in/en/about-us

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

https://ddma.delhi.gov.in/ddma/objectives-0

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय

https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework

एकीकृत आपदा तैयारी अभ्यास

******

पीके/केसी/ एसकेएस

(Backgrounder ID: 155006)

Visitor Counter : 60