Technology

उड़ानों से भी परे: भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सुनहरा अध्याय

भारत की शानदार यात्रा

Posted On:

30 JUL 2025 10:19AM

|

"अंतरिक्ष सिर्फ़ एक मंज़िल नहीं है। यह जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति का उद्घोष है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी जज़्बे को दर्शाती है। 1963 में एक छोटे रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने तक, हमारी यात्रा बेहद शानदार रही है।"

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

|

प्रस्तावना

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में तब्दील कर दिया है। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के ऐतिहासिक प्रक्षेपण से लेकर, देश ने पीएसएलवी के ज़रिए लागत-प्रभावी उपग्रह प्रक्षेपणों में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसने 400 से अधिक विदेशी उपग्रहों को कक्षा में पहुँचाया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2014 में एक अहम मोड़ प्रमुख अंतरिक्ष सुधारों की शुरुआत के साथ आया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खोलने के मकसद से कई नीतिगत बदलाव शुरू किए। ये सुधार क्रांतिकारी बदलाव साबित हुए, जिन्होंने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को उजागर किया और एक बड़ी छलांग के लिए मंच तैयार किया।

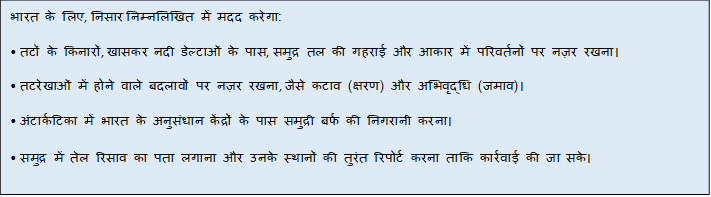

भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा के अनुरूप, NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार) का प्रक्षेपण 30 जुलाई, 2025 को शाम 5:40 बजे निर्धारित है। यह मिशन नासा और इसरो के बीच पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन सहयोग है, जिसे GSLV-F16 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा, जो पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की हर मौसम में, दिन-रात की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा।

हाल ही में, एक्सिओम-4 मिशन की सफलता के साथ, भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अग्रणी वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजकर अपनी गगनयान महत्वाकांक्षाओं को भी आगे बढ़ाया है। 15 जुलाई को, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक मिशन से पृथ्वी पर लौटने पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उनकी हौसलाफज़ाई करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, शुभांशु शुक्ला ने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है।

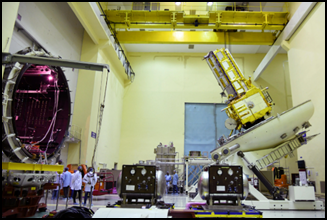

निसार उपकरण

ऐतिहासिक उपलब्धियों में चंद्रयान मिशन, चंद्रयान-1 द्वारा चंद्रमा पर जल के अणु की मौजूदगी की पुष्टि और भारत का पहला गहन अंतरिक्ष मिशन बनना शामिल है। चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनाया। मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान) ने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने वाला, पहला एशियाई राष्ट्र बनाया। इस कार्यक्रम की सफलताएँ नेविगेशन (एनएवीआईसी), खगोल भौतिकी (एक्सपोसैट), वाणिज्यिक प्रक्षेपणों और गगनयान परियोजना के साथ चल रही मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं तक भी फैली हुई हैं। ये प्रगति भारत के तकनीकी विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने में सहायक रही हैं।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम साहसिक महत्वाकांक्षाओं, तकनीकी नवाचार और बढ़ते वैश्विक सहयोग से प्रेरित परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है।

|

भारत के प्रक्षेपण यानों से 34 देशों के 400 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं।[1]

|

एक्सिओम-4 मिशन

एक्सिओम मिशन 4 ने भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान को संभव बनाया है, और यह 40 से ज़्यादा वर्षों में इन देशों की पहली सरकार प्रायोजित उड़ान है। हालाँकि एक्स-4 इन देशों के इतिहास में दूसरा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, लेकिन यह पहली बार है जब तीनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी मिशन को अंजाम दिया है। यह ऐतिहासिक मिशन इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे एक्सिओम स्पेस, निम्न-पृथ्वी कक्षा के मार्ग को पुनर्परिभाषित कर रहा है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रहा है।[2]

इस मिशन के सफल समापन ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम मील का पत्थर हासिल किया है, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत किया और गगनयान कार्यक्रम तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विकास जैसी भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आधार तैयार किया। भारत के अंतरिक्ष यात्री और चार सदस्यीय एक्सिओम-4 वाणिज्यिक चालक दल मिशन का हिस्सा, ग्रुप कैप्टन शुक्ला, स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस पर सवार होकर पृथ्वी पर लौटे। यह कैप्सूल 15 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे के कुछ ही समय बाद सैन डिएगो के तट के प्रशांत महासागर में उतरा। यह कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिनों तक रहने के बाद 22.5 घंटे की यात्रा के बाद वापस लौटा।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत की ऐतिहासिक मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान

25 जून 2025 को प्रक्षेपित, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन पायलट के रूप में, यह मिशन किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा का पहला उदाहरण था। इस घटनाक्रम ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग की शुरूआत की और भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए देश की महत्वाकांक्षाओं की एक उम्मीदभरी झलक भी पेश की।

एक्सिओम-4 मिशन के दौरान किए गए प्रयोग:

|

1. सूक्ष्म शैवाल अध्ययन: तीन सूक्ष्म शैवाल स्ट्रेन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर प्रयोग आवधिक अवलोकनों के साथ निरंतर प्रगति कर रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के साथ स्थापित किया गया था।

2. अंतरिक्ष में बीजों का अंकुरण: चालक दल के पोषण के लिए, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मूंग और मेथी के बीजों के अंकुरण का प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। नियमित पानी देने के बाद बीज अंकुरित हुए और अब उन्हें विश्लेषण के लिए तैयार किया जा रहा है।

3. भारतीय टार्डिग्रेड स्ट्रेन अध्ययन: निष्क्रिय टार्डिग्रेड्स को प्रोटोकॉल के अनुसार पुनर्जीवित किया गया। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उनके अस्तित्व और गतिविधियों पर नज़र रखी गई। प्रयोग पूरा हो गया है, और नमूने आगे के अध्ययन के लिए संग्रहित किए गए हैं।

4. मांसपेशियों के पुनर्जनन पर मेटाबोलिक सप्लेमेंट (मायोजेनेसिस): मानव मांसपेशी कोशिकाओं और मेटाबोलिक सप्लीमेंट पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन नियमित अंतराल पर पूरा किया गया है। मांसपेशियों के क्षरण और पोषण संबंधी उपायों को समझने के लिए नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा।

5. सायनोबैक्टीरिया वृद्धि प्रयोग: सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में यूरिया और नाइट्रेट माध्यम में दो सायनोबैक्टीरिया किस्मों की वृद्धि की निगरानी की गई है। अंतरिक्ष में उनके जीवन रक्षक और जैव प्रौद्योगिकी भूमिकाओं पर शोध के लिए एकत्रित नमूने वापस आ गए हैं।

6. सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव संपर्क: इस बात पर लगातार वेब परीक्षण किए गए कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव-मशीन संपर्क कैसे प्रभावित होता है। इसके परिणाम अंतरिक्ष यात्री इंटरफ़ेस डिज़ाइन और मिशन दक्षता में सुधार करेंगे।

7. खाद्य फसल के बीजों की वृद्धि और उपज पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव: चावल, लोबिया, तिल, बैंगन और टमाटर के बीज, जो आईएसएस पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आए थे, वे वापस आ गए हैं। उन्हें अंतरिक्ष के संपर्क से विरासत में मिले परिवर्तनों और अनुकूलनों का अध्ययन करने के लिए पीढ़ियों तक उगाया जाएगा।

|

|

15 जुलाई को शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी के बाद, प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएसएस की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, ग्रुप कैप्टन शुक्ला की उपलब्धि, राष्ट्र की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक निर्णायक पल है।

|

भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन महज़ एक व्यक्तिगत कामयाबी नहीं है, बल्कि ये भारत के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा की बड़ी मिसाल है। यह वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगाता करता है, नवाचार की भावना को बढ़ावा देता है और आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।.[3]

गगनयान कार्यक्रम

गगनयान कार्यक्रम को करीब 20,193 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था। यह भारत की पहली स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान पहल है। इसका मकसद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलइओ) में भेजना है, जिससे अधिक उन्नत मिशनों की नींव रखी जा सके। इसके बाद से इस दृष्टिकोण में विस्तार हुआ है और इसमें अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) की स्थापना और 2040 तक भारतीय चालक दल का चंद्रमा पर उतरना शामिल है।[4]

यह निवेश प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों और कुल आठ नियोजित मिशनों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें मानवरहित और मानवयुक्त दोनों उड़ानें शामिल हैं। भारतीय वायु सेना के चार परीक्षण पायलटों का चयन किया गया है और उन्होंने अपना शारीरिक, मानसिक और सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है-

• ग्रुप कैप्टन पीबी नायर

• ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन

• ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप

• ग्रुप कैप्टन एस शुक्ला

ये सभी स्वतंत्र अंतरिक्ष उड़ान में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तैयार हैं, जो देश की वैज्ञानिक उपलब्धि में एक नया अध्याय जोड़ेगें। मानवयुक्त मिशन से पहले, तीन मानवरहित परीक्षण उड़ानें होंगी, जिनमें से पहली इसी साल श्रीहरिकोटा से निर्धारित है। सफल परीक्षण के बाद, मानवयुक्त मिशन की शुरूआत होगी। इसके अलावा, मिशन की तैयारी पुख्ता करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कठोर शारीरिक और प्रशिक्षण मॉड्यूल से गुजरना होगा।

|

मई 2025 तक, यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और अब पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2027 की पहली तिमाही में निर्धारित है। वर्तमान में, मानव-रेटेड एलवीएम3 वाहन, क्रू एस्केप सिस्टम, और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सभी परीक्षण और एकीकरण के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण भी तेज़ी से जारी है। [5]

|

वैज्ञानिक फोकस: सुरक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए ज़रुरी तकनीकों का विकास और सत्यापन, साथ ही सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण वातावरण में उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान की नींव रखना। इस मिशन में पूर्वगामी और प्रदर्शन मिशन शामिल हैं, जो भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) के भविष्य के निर्माण और संचालन के लिए ज़रुरी हैं। ये वैज्ञानिक उद्देश्य अमृत काल के दौरान अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण से नज़दीक से जुड़े हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम से औद्योगिक भागीदारी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने और खासकर अंतरिक्ष और संबद्ध उद्योगों से संबंधित उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार सृजन की उम्मीद है। [6] [7]

मानव अंतरिक्ष उड़ान की सुरक्षा: जब कोई वस्तु तेज़ रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है, तो वह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस समस्या से निपटने के लिए, इसरो सुरक्षित पुनः प्रवेश करने के लिए उन्नत तापीय सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित और प्रदर्शित कर रहा है। अंतिम चरण में, पैराशूट का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष यान को एक सटीक, नियंत्रित रफ्तार पर धीमा किया जाएगा, जिससे सुरक्षित और सटीक लैंडिंग हो पाएगी।

चंद्रयान

चंद्रयान-1

• 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित, चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था।

• इसने चंद्रमा की परिक्रमा की, मून इम्पैक्ट प्रोब तैनात किया और उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण और खनिज अध्ययन किए।

• चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के ध्रुवों पर जल अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के प्रवेश की नींव रखी।[8]

चंद्रयान-2

• 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित, चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे।

• हालाँकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन वैज्ञानिक डेटा संग्रह और तकनीकी प्रगति के मामले में यह मिशन सफल रहा।

• इस मिशन ने भारत की चंद्रमा क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार किया। [9]

चंद्रयान-3

• 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित, चंद्रयान-3 भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ क्योंकि इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की।

• इस मिशन ने भारत को इस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना दिया। यह उपलब्धि वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसके तहत स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों का भी पता चला, जिनमें पानी की बर्फ हो सकती है।

• लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) ने सतह का सफलतापूर्वक अन्वेषण किया और तापीय, भूकंपीय और रासायनिक विश्लेषण किए।

• चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाया और चंद्रमा की मिट्टी और पर्यावरण के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाया। [10]

चंद्रयान-4

•

•

चंद्रयान-3 की सफलता के आधार पर, चंद्रयान-4 में 9,200 किलोग्राम का उपग्रह होगा। इस मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नमूना संग्रह और आगे के प्रयोग शामिल होंगे।

• इस मिशन की जटिलता और स्तर, चंद्रमा के अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं।

• इसके आकार के कारण, इसे दो मार्क III रॉकेटों में प्रक्षेपित किया जाएगा, जिन्हें दो स्टैक वाले पाँच मॉड्यूल में तैयार किया जाएगा।

• ये मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में डॉक करेंगे, जहाँ प्रणोदन प्रणाली अलग हो जाएगी। चार मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में जाएँगे, और अंततः दो सतह पर उतरेंगे।

• नमूना वापसी मॉड्यूल केवल पृथ्वी पर वापस आएगा, और चंद्र कक्षा में अन्य दो मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा।

अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी)

इसरो द्वारा अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) का विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक बड़ी छलांग को दर्शाता है। पिछले उपभोजित प्रक्षेपण यानों, जिन्हें एकल उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था, उनके उलट इस नए यान में पहले चरण में रिकवरी और दोबारा उपयोग की ज़बरदस्त खासियत है।

• निर्माणाधीन अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता एलईओ के बावत 30,000 किलोग्राम तक होगी, जो एसएलवी 3 की तुलना में 1,000 गुना अधिक है।

• यह 1,000 टन भार वाला लिफ्ट-ऑफ मास व्हीकल 93 मीटर ऊँचा होगा और इसमें तीन चरण होंगे, जिन्हें दो ठोस स्ट्रैप-ऑन बूस्टर द्वारा समर्थन दिया जाएगा और इनमें से प्रत्येक में 190 टन प्रणोदक होगा।

• पहला चरण नौ इंजनों द्वारा संचालित होगा, जिनमें से प्रत्येक 475 टन प्रणोदक भार के साथ 110 टन थ्रस्ट उत्पन्न करेगा।

• दूसरे चरण में दो इंजन होंगे, जबकि ऊपरी सी32 क्रायोजेनिक चरण में द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन प्रणोदक संयोजन का उपयोग किया जाएगा।

मंगलयान (मंगल परिक्रमा मिशन)

मंगल ग्रह पर भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन, मंगल परिक्रमा मिशन (मॉम), 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी-सी25 के ज़रिए प्रक्षेपित किया गया था। मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली इसरो, चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। हालाँकि मिशन की निर्धारित अवधि 6 महीने है, मॉम ने 24 सितंबर 2021 को इसकी कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए। [11]

मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, जिससे इसरो ऐसा करने वाला पहला एशियाई और दुनिया का चौथा देश बन गया। इसने यह उपलब्धि अद्वितीय लागत-प्रभावशीलता के साथ हासिल की।[12]

[13]

[13]

मिशन के उद्देश्यों में शामिल हैं:

पहले भारतीय मंगल मिशन का एक मुख्य उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशन के डिज़ाइन, योजना, प्रबंधन और संचालन के लिए ज़रुरी तकनीकों का विकास करना है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

तकनीकी उद्देश्य

• एक ऐसे मंगल ऑर्बिटर का डिज़ाइन और निर्माण करना, जो पृथ्वी से जुड़ी गतिविधियों के बावत स्थिर रहकर काम कर सके, 300 दिनों की यात्रा का क्रूज़ चरण, मंगल की कक्षा में प्रवेश/कैप्चर करने और मंगल के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करने की क्षमता रखता हो।

• गहन अंतरिक्ष संचार, नेविगेशन, मिशन योजना और प्रबंधन।

• आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए स्वायत्त सुविधाओं को शामिल करना।

वैज्ञानिक उद्देश्य

• स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, स्थलाकृति, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वायुमंडल का अन्वेषण।

• मंगलयान पर लगे वैज्ञानिक पेलोड मंगल ग्रह की सतह और उसके वायुमंडल के बारे में मूल्यवान आँकड़े प्रदान करते रहते हैं। मार्स कलर कैमरा ने मंगल ग्रह की सतह के 500 से अधिक चित्र खींचे हैं।

• इसने देश के वैज्ञानिक समुदाय के लिए ग्रहीय अनुसंधान के उत्कृष्ट अवसर प्रदान किए हैं। [14]

नाविक (भारतीय नक्षत्रों के साथ नेविगेशन)

नाविक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को भारत में कहीं भी और भारत की क्षेत्रीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर, अपनी सटीक भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने और अपनी गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम बनाती है।[15] नाविक भूमि, वायु, समुद्र और आपदा प्रबंधन में नौवहन में मददगार हो सकता है। नाविक उपग्रहों को करीब 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर भूस्थिर कक्षा (जीईओ) और भू-समकालिक कक्षा (जीएसओ) में स्थापित किया गया है। जीपीएस उपग्रहों को करीब 20,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर मध्यम पृथ्वी कक्षा (एमईओ) में स्थापित किया गया है।[16]

अन्य ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, केवल अन्वेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के बारे में भी है। कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह अहम भूमिका निभाते हैं। जल शक्ति जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत भूजल निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का इस्तेमाल, इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग पृथ्वी पर महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए किया जा रहा है।

आदित्य एल-1: भारत का पहला सौर मिशन, आदित्य एल-1, 2017 में प्रक्षेपित किया गया था और इसका उद्देश्य सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु 1 (एल1) के चारों ओर स्थित कक्षा से, सूर्य का अध्ययन करना था, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है।[17] फरवरी 2025 में, आदित्य-एल1 पर लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयूआईटी) ने निचले सौर वायुमंडल, अर्थात् फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर में एक शक्तिशाली सौर ज्वाला 'कर्नेल' का अभूतपूर्व दृश्य कैद किया।[18]

• अंतरिक्ष डॉकिंग और सर्विसिंग: स्पैडेक्स ने डॉकिंग, अनडॉकिंग, ईंधन भरने और पेलोड स्थानांतरण में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया, जो एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ज़रुरी हैं। 16 जनवरी 2025 को, भारत पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाला चौथा देश बन गया। एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया में, 20 किलोग्राम के दो उपग्रह, जो शुरू में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक-दूसरे से अलग हुए थे, सटीक नियंत्रण और माप के बाद डॉक किए गए। मार्च 2025 से, इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। इसके अलावा, पांच-मॉड्यूल वाले अंतरिक्ष स्टेशन के विकास को भी मंजूरी दी गई है, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा।

• कक्षीय पुनःप्रवेश वाहन: इसरो एक पंखयुक्त कक्षीय पुनःप्रवेश वाहन (ओआरवी) विकसित कर रहा है, जिसे एक आरोही वाहन का उपयोग करके कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा और बाद में एक रनवे पर स्वायत्त दृष्टिकोण और लैंडिंग के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया जाएगा।

भू-स्थिर उपग्रह (जीसैट)-एन2-उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह: फाल्कन-9 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण के बाद, जीसैट-एन2 जनवरी 2025 में परिचालन में आ गया। उच्च-थ्रूपुट संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उपग्रह भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों में 48 जीबीपीएस तक की क्षमता प्रदान करता है। जीसैट-एन2 ब्रॉडबैंड एक्सेस, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ई-लर्निंग और आपातकालीन संचार के लिए मददगार है। इस परियोजना को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) द्वारा क्रियान्वित किया गया था, जिससे रणनीतिक उपग्रह संचालन के लिए वाणिज्यिक साझेदारियों पर भारत की बढ़ती निर्भरता का संकेत मिलता है।[19]

• मिशन शक्ति: मार्च 2019 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के डॉ. एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल 'मिशन शक्ति' का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर मिसाइल ने 'हिट टू किल' मोड में पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में परिक्रमा कर रहे एक भारतीय लक्ष्य उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह इंटरसेप्टर मिसाइल तीन चरणों वाली मिसाइल थी, जिसमें दो ठोस रॉकेट बूस्टर थे। रेंज सेंसर से प्राप्त ट्रैकिंग डेटा ने पुष्टि की है, कि मिशन ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। इस परीक्षण ने अंतरिक्ष में भी अपनी संपत्तियों की रक्षा करने की राष्ट्र की क्षमता को प्रदर्शित किया है।[20]

भारत की मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (डीएफएसएम) पहल

अप्रैल 2024 में इसरो द्वारा घोषित इस पहल का लक्ष्य सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों, सरकारी और गैर-सरकारी, को 2030 तक मलबा-मुक्त बनाना है। मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन (डीएफएसएम) ढाँचा, कक्षीय मलबे के निर्माण को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश निर्धारित करता है, खासकर मलबे के प्रसार को रोकने और टकरावों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रपातकारी प्रभाव, जिसे केसलर सिंड्रोम भी कहा जाता है, उसी को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है।

अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन इसरो के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (एसएसए) कार्यक्रम अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और प्रबंधन करता है, जिसमें अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मलबे को हटाने और उपग्रहों की पुनः स्थिति निर्धारण की रणनीतियाँ शामिल हैं।

डीएफएसएम, नियंत्रित पुनःप्रवेश या शीघ्र डी-ऑर्बिटिंग के ज़रिए मिशन-पश्चात निपटान में 99% से अधिक सफलता सुनिश्चित करता है और सुरक्षा पर विशेष रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान कक्षीय बैंडों में ज़ोर देता है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डेटा साझाकरण और मलबे के शमन पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, जिसका कार्यान्वयन 2025 में शुरू होगा और इसरो के आईएस4ओएम (सुरक्षित एवं सतत् संचालन प्रबंधन के लिए इसरो प्रणाली) के नेतृत्व में वार्षिक प्रगति समीक्षा की जाएगी। डीएफएसएम का समर्थन करके, भारत भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सतत् बाह्य अंतरिक्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

• नासा के साथ निसार जैसे मिशन और शुक्ला की एक्स-4 में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष साझेदारी में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। यह मिशन पारिस्थितिक तंत्र, हिमखंड और प्राकृतिक आपदाओं की वैश्विक निगरानी के लिए है।

• इसरो, सीएनईएस (फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी) के साथ मिलकर 'तृष्णा (उच्च विभेदन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट)' नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है, जो अभी प्रारंभिक चरण में है।

• चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (लूपेक्स) के लिए इसरो और जाक्सा (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लूपेक्स मिशन में 250 किलोग्राम वजन का एक रोवर होगा, जो चंद्रयान-3 के 25 किलोग्राम वजन वाले रोवर की तुलना में काफी अधिक है।

• यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने हाल ही में इसरो के पीएसएलवी रॉकेट से प्रोबा-3 मिशन का प्रक्षेपण किया। इस मिशन का मकसद, सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना है और यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत और यूरोप के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रमाण है।

|

स्पेसएक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएससीपीएल) का लक्ष्य, वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों के माध्यम से उच्च गति, विश्वसनीय, कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। शुरुआत में, स्टारलिंक की योजना मुंबई, पुणे और इंदौर में गेटवे साइट्स संचालित करने की है, जिसे बाद में नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, हैदराबाद और बेंगलुरु तक में विस्तार किया जाएगा। मार्च 2025 में, एयरटेल और रिलायंस जियो ने दूरदराज के भारतीय क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए स्टारलिंक के साथ भागीदारी की, जिसमें स्टारलिंक सीधी सेवाएं भी प्रदान करता है। 6 जून 2025 को, एसएससीपीएल को डीओटी से एक एकीकृत लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसमें जीएमपीसीएस, कमर्शियल वीसैट और आईएसपी-'ए' सेवाओं को देश भर में अधिकृत किया गया। इस क्षमता का मकसद कम सेवा वाले क्षेत्रों को जोड़ना, कम देरी वाले अनुप्रयोगो आईओटी और सेल्युलर बैकहलिंग का समर्थन करना है।

|

नीति, निवेश और निजी क्षेत्र का विकास

• 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों का मकसद अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है। संशोधित नीति के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार हैं:

- स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक: उपग्रह-निर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट। 74% से अधिक ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अधीन हैं।

- स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक: प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ या उप-प्रणालियाँ, अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष बंदरगाहों का निर्माण। 49% से अधिक ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अधीन हैं।

- स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक: उपग्रहों, ग्राउंड-सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।[21]

• भारत अंतरिक्ष नीति 2023: अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए निर्धारित दृष्टिकोण के अनुसरण में, अंतरिक्ष और भू-आधारित परिसंपत्तियों के निर्माण सहित, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित और बढ़ावा देकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत अंतरिक्ष नीति शुरू की गई थी।[22]

• अंतरिक्ष विजन 2047: भारत के दीर्घकालिक रोडमैप में बीएएस, चंद्रमा पर लैंडिंग, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन और शुक्र ग्रह के लिए मिशन शामिल हैं, जो सभी अंतरिक्ष विजन 2047 रणनीति पर आधारित हैं।[23]

• अंतरिक्ष क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-

- एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड: एसीएल, इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और यह भारत के अंतरिक्ष उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का वैश्विक स्तर पर विपणन करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को संपूर्ण उपग्रह समाधान, प्रक्षेपण सेवाएँ, सुदूर संवेदन डेटा और परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है।[24]

- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल): एनएसआईएल, इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, जो भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देती है और उनका व्यावसायीकरण करती है, साथ ही भारतीय उद्योगों को इसरो की विशेषज्ञता और विरासत का लाभ उठाते हुए उच्च तकनीक वाली अंतरिक्ष गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाती है।[25]

• इन-स्पेस: अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी के रूप में जून 2020 में स्थापित इन-स्पेस, सभी अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एकल-खिड़की सुविधाकर्ता के रूप में काम करता है। यह प्रक्षेपण यान, उपग्रहों के निर्माण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ प्रदान करने में गैर-सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा देता है, अधिकृत करता है और उनका पर्यवेक्षण करता है।[26]

• बढ़ता निवेश और मिशन की सफलता

- पिछले 11 वर्षों में, इसरो ने 100 अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पूरे किए हैं।

- बजट: पिछले एक दशक में अंतरिक्ष बजट लगभग तिगुना बढ़कर 2013-14 में 5,615 करोड़ से 2025-26 में 13,416 करोड़ हो गया है, जो सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।[27]

- स्पैडेक्स (स्पेस डेब्रिस एक्सपेरिमेंटल) मिशन पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए एक नई पहल है।

• सुधार और नवाचार: अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना, एक समर्पित उद्यम पूंजी कोष की स्थापना और नई नीतियों ने एक जीवंत व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जिससे नवाचार और रोज़गार सृजन को भी बढ़ावा मिला है।[28]

- पिछले कुछ सालों में 328 से ज़्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप उभरे हैं।

- ये स्टार्टअप इसरो और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

भविष्य की राह

2025 में निम्नलिखित मिशनों की योजना बनाई गई है:

1. पीएसएलवी-सी61/ईओएस-09 मिशन: पीएसएलवी, सी-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से युक्त अत्याधुनिक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह ईओएस-09 का प्रक्षेपण करेगा, जो सभी मौसमों में दिन-रात सतह की तस्वीरें लेने में सक्षम है।

2. टीवी-डी2 मिशन: दूसरा परीक्षण यान मिशन एक निरस्त परिदृश्य का अनुकरण करके, गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करेगा। क्रू मॉड्यूल समुद्र में स्पलैशडाउन से पहले थ्रस्टर्स और पैराशूट का उपयोग करके अलग हो जाएगा और नीचे उतरेगा, जिसके बाद उसकी पुनर्प्राप्ति ऑपरेशन किए जाएंगे।

3. जीएसएलवी-एफ16/निसार मिशन: नासा-इसरो निसार पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, दोहरे एल और एस बैंड रडार का उपयोग करते हुए, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और खतरों की निगरानी करेगा। इसरो उपग्रह बस, एकीकरण, परीक्षण, प्रक्षेपण यान और एस-बैंड पेलोड प्रदान करता है। इसके अवाला यह नासा एल-बैंड पेलोड, एंटीना, रिकॉर्डर और जीपीएस प्रदान करता है।

4. एलवीएम3-एम5/ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन: एनएसआईएल के साथ समझौते के तहत एएसटी स्पेसमोबाइल इंक, यूएसए के लिए ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण।

इसके अलावा, आगामी वैज्ञानिक मिशनों में शुक्र मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 शामिल हैं। इसरो संचार, नौवहन, आपदा को कम करने और संसाधन निगरानी के लिए भी उपग्रहों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रयोगों के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर भारतीयों को उतारने सहित अंतरग्रहीय अन्वेषण के लिए एक प्रवेश द्वार का निर्माण, एक प्रमुख लक्ष्य है।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि यह अन्वेषण की यात्रा से नेतृत्व के मिशन में तब्दील हो रहा है। एक्सिओम मिशन 4 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अग्रणी भूमिका एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं अधिक है, यह संपूर्ण राष्ट्र की विजय है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उभरती क्षमताओं और वैश्विक कद को दर्शाती है। अत्याधुनिक अनुसंधान, रणनीतिक साझेदारियों और गगनयान तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी पहलों में निहित एक मजबूत दृष्टिकोण के ज़रिए, भारत अंतरिक्ष में निरंतर मानवीय मौजूदगी की नींव रख रहा है। नीतिगत सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी महत्वाकांक्षा का तालमेल यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक प्रगति को रफ्तार दे, बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे सके। जैसे-जैसे भारत अपनी पहली स्वतंत्र मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी कर रहा है और चंद्रमा तथा उससे आगे की यात्रा पर निकल रहा है, वह दुनिया को संकेत दे रहा है कि अंतरिक्ष के भविष्य को वही देश आकार देने में कामयाब हो पाएंगे, जो सपने देखने का साहस रखते हैं और कठिन से कठिन काम को पूरा करने का संकल्प रखते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत उनमें से एक है।

संदर्भ

अंतरिक्ष विभाग:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय:

पीआईबी बैकग्राउंडर:

कैबिनेट:

उप-राष्ट्रपति सचिवालय:

इसरो:

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा केंद्र:

शिक्षा मंत्रालय:

एक्सिओम स्पेस:

रक्षा मंत्रालय:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय:

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र:

पीडीएफ फाइल के लिए यहां क्लिक करें

***

एस के/ए के एस/के सी/एन एस

(Explainer ID: 154956)

आगंतुक पटल : 2716

Provide suggestions / comments

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:

English