Energy & Environment

भारतीय मानसून

प्रकृति की धड़कन और राष्ट्र की जीवन रेखा

Posted On:

15 JUL 2025 11:27AM

भूमिका

भारत के लिए मानसून महज बरसात का एक मौसम भर नहीं है। यह अनूठी एवं शक्तिशाली जलवायु प्रणाली देश के लोगों की जीवन रेखा है। इस प्रणाली का प्रभाव इस देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर व्यापक, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ता है। मानसून की बारिश कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है और उत्पादकता एवं खाद्यान्न की कीमतें अच्छे मानसून से जुड़ी होती हैं। देश के जल भंडार को फिर से भरने और पनबिजली उत्पादन की दृष्टि से, यह बारिश बेहद ही महत्वपूर्ण है। सदियों से, भारत का जनजीवन हवाओं के इस मौसमी उलटफेर के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। कालिदास से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर से होते हुए आधुनिक काल की भारतीय कविता, भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रकारी, त्योहार, सामाजिक परंपराएं आदि मानसून की चक्रीय लय से प्रतिध्वनित होती हैं। अच्छे मानसून का आशय हमेशा आम लोगों की समृद्धि एवं कल्याण से रहा है और खराब मानसून का मतलब संकट रहा है।

इसलिए इस परिघटना, इसे प्रभावित करने वाले कारकों, इसकी तीव्रता व वितरण आदि में दिखाई देने वाले बदलावों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए तैयारी करना भारत के लिए बेहद अहम है।

मानसून क्या है?

मानसून शब्द का जन्म अरबी शब्द मौसिम से हुआ है, जिसका अर्थ है “मौसम”। यह समुद्र और स्थल भाग के बीच के तापमान में अंतर और उसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाले दबाव में अंतर के कारण होने वाले हवाओं के मौसमी उलटफेर को दर्शाता है। गर्मियों में स्थल भाग निकटवर्ती समुद्र की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है। स्थल भाग की सतह पर फैली हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे कम दबाव की स्थिति बनती है। यह समुद्र के ऊपर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत ठंडी, नमी से भरी हवा को मानसूनी हवाओं के रूप में स्थल भाग की ओर आकर्षित करती है और जब ये हवाएं स्थल भाग पर पहुंचकर पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं, तो व्यापक वर्षा होती है। सर्दियों में इसका ठीक उल्टा होता है, जब ठंडे स्थलों से हवाएं लौटते हुए मानसून के रूप में समुद्र की ओर बहती हैं। यह मानसून के संचरण की एक बहुत ही सरल व्याख्या है।

मानसून के प्रकार

भारत में प्रत्येक वर्ष दो अलग-अलग प्रकार के मानसून आते हैं। ये हैं: दक्षिण-पश्चिमी मानसून और उत्तर-पूर्वी मानसून।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून (जून से सितंबर)

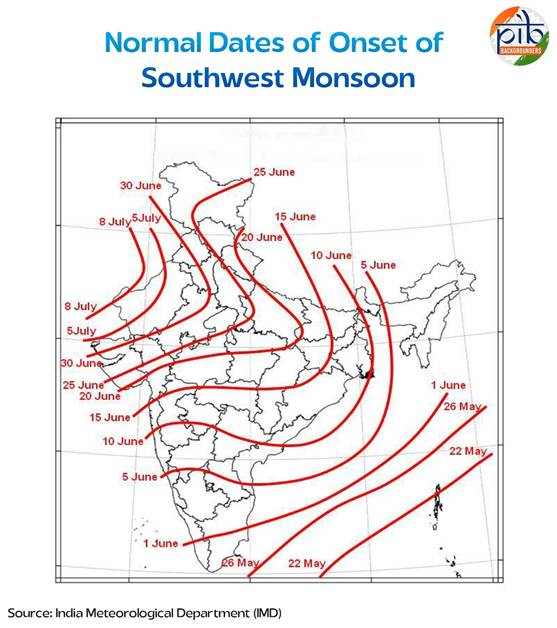

दक्षिण-पश्चिमी मानसून भारत में बरसात का मुख्य मौसम है। यह देश की अर्थव्यवस्था व इकोलॉजी की जीवन रेखा है। यह खेती को बढ़ावा देता है, नदियों एवं झीलों को भरता है और भूजल के स्तर को बेहतर करता है। भारत की कुल वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा इसी मौसम में होता है और इसी वजह से यह सिंचाई, पेयजल और यहां तक कि पनबिजली के जरिए बिजली उत्पादन के लिए भी अहम बन जाता है।

इस मौसम की शुरुआत आमतौर पर जून के शुरू में उस समय होती है, जब मानसूनी हवाएं केरल पहुंचती हैं। अगले कुछ हफ्तों में, ये हवाएं देशभर में फैल जाती हैं। जुलाई के मध्य तक, देश का अधिकांश हिस्सा इससे प्रभावित हो जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू होती है क्योंकि गर्मियों में स्थल भाग समुद्र की तुलना में तेज़ी से गर्म होता है। इससे उत्तरी और मध्य भारत में कम दबाव की स्थिति बनती है। उधर, हिंद महासागर ठंडा रहता है जिससे समुद्र में उच्च दबाव की स्थिति बनती है। नम हवाएं समुद्र से स्थल भाग की ओर बहती हैं और बारिश लाती हैं।

इन हवाओं को दक्षिण-पश्चिमी हवाएं कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलती हैं। ये दो शाखाओं में बंट जाती हैं। एक शाखा अरब सागर के किनारे चलती है और पश्चिमी तट एवं मध्य भारत में बारिश लाती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी को पार करती हुई देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों तक पहुंचती है। जैसे ही ये हवाएं पश्चिमी घाट और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं, ये ऊपर की ओर उठती हैं, ठंडी होती हैं और बारिश कराती हैं। गर्म बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली मानसूनी मौसम प्रणालियां देश के उत्तरी हिस्सों से गुजरते समय भरपूर बारिश लाती हैं। यह मानसून धान, कपास और गन्ने जैसी फसलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस मौसम में देरी या इसकी विफलता खाद्य आपूर्ति, आजीविका और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्टूबर से दिसंबर)

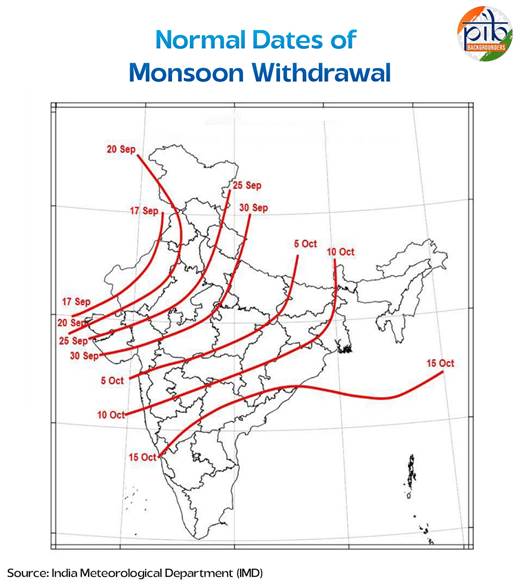

दक्षिण-पश्चिमी मानसून जैसे ही कमजोर पड़ने लगता है, अक्टूबर महीने तक उत्तर-पूर्वी मानसून का आगमन हो जाता है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यह छोटी अवधि वाला और कम व्यापक होता है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, दक्षिण भारत के लिए।

अक्टूबर तक, समुद्र की तुलना में स्थल भाग तेजी से ठंडी होने लगता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र और निकटवर्ती समुद्रों पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। हवा के प्रवाह की दिशा उलट जाती है। अब, हवाएं स्थल भाग से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इन्हें उत्तर-पूर्वी हवाएं कहते हैं।

चूंकि ये हवाएं दक्षिण-पूर्वी तट पर पहुंचने से पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुज़रती हैं, इसलिए ये कुछ नमी अपने साथ ले जाती हैं। जैसे ही ये तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पहुंचती हैं, ये बारिश के लिए प्रचुर मात्रा में नमी प्रदान करती हैं। यह बारिश तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद ज़रूरी है, जहां दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान ज़्यादा बारिश नहीं होती। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसम की प्रणालियां दक्षिणी प्रायद्वीप में भरपूर बारिश लाती हैं।

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक

भारतीय मानसून एक ऐसी जटिल मौसम प्रणाली है, जो कई प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आकार लेती है। ये शक्तियां तय करती हैं कि बरसात कब होगी, कितनी बारिश होगी और बरसात का मौसम कितने समय तक चलेगा। जहां कुछ कारक वैश्विक स्तर पर काम करते हैं, वहीं कुछ स्थानीय स्तर के कारक भी हैं। ये सब मिलकर हवाओं के प्रवाह, बादलों के उठने और देशभर में वर्षा के प्रसार को निर्देशित करते हैं।

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ सबसे उल्लेखनीय कारक इस प्रकार हैं:

अंतर-उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र (आईटीसीजेड)

अंतर-उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र या आईटीसीजेड, भारतीय मानसून को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह भूमध्यरेखा के निकट एक संकरी पट्टी है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्धों से आने वाली हवाएं मिलती हैं। यह क्षेत्र कम दबाव और ऊपर की ओर उठने वाली गर्म हवा के लिए जाना जाता है, जिसके कारण अक्सर बादल बनते हैं और वर्षा होती है।

गर्मी के महीनों में, आईटीसीजेड सूर्य का अनुसरण करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। जुलाई में, यह उत्तर भारत में गंगा के मैदानों तक पहुंच सकता है। यह गतिशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महासागरों से नम हवाओं को स्थल भाग की ओर खींचती है। ये हवाएं दक्षिण-पश्चिमी मानसून का हिस्सा बन जाती हैं।

जैसे-जैसे आईटीसीजेड उत्तर की ओर बढ़ता है, यह एक प्रबल संवहन वाला क्षेत्र बनाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्म हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, बादल बनाती हैं और वर्षा कराती हैं। यह कम दबाव वाला क्षेत्र, जब स्थल भाग पर बनता है, तो इसे कभी-कभी मानसून गर्त कहा जाता है। यह मानसून के चरम महीनों के दौरान विशेष रूप से सक्रिय होता है और देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक बारिश कराने में मदद करता है।

आईटीसीजेड यह भी बताता है कि मानसून भारत में जून की शुरुआत में क्यों आता है। जब सूर्य भारतीय भूभाग को गर्म करना शुरू करता है, तो आईटीसीजेड उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है। इसकी स्थिति में यह बदलाव दक्षिणी गोलार्द्ध से आने वाली व्यापारिक हवाओं को आकर्षित करने में मदद करता है। भूमध्यरेखा को पार करने के बाद, ये हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुड़ जाती हैं और दक्षिण-पश्चिमी दिशा से भारत में आती हैं। ये दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं।

वर्ष के अंत में, अक्टूबर के आसपास, आईटीसीजेड फिर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे यह पीछे हटता है, हवाएं उलट जाती हैं। अब वे उत्तर-पूर्व दिशा से बहती हैं, जिससे उत्तर-पूर्वी मानसून शुरू होता है। इससे पता चलता है कि भारतीय मानसून आईटीसीजेड की वार्षिक गति से कितनी गहराई से जुड़ा है।

संक्षेप में, आईटीसीजेड एक स्विच की तरह काम करता है जो मानसून को सक्रिय और बंद होने में मदद करता है। इसकी स्थिति हवाओं की दिशा, बारिश के प्रसार और देशभर में मानसून के आगमन और वापसी को निर्धारित करती है।

मानसून की मूल बातों और इसके बदलावों को विशाल समुद्री हवा के सिद्धांत के बजाय आईटीसीजेड के संदर्भ में अच्छी तरह से समझाया जा सकता है।

अल नीनो प्रभाव

अल नीनो जलवायु से जुड़ी एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और भारत सहित दुनिया भर के मौसम के स्वरुप को प्रभावित करती है। ऐसा तब होता है जब दक्षिण अमेरिका के तट पर, विशेष रूप से पेरू के पास और भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में, गर्म पानी जमा हो जाता है। समुद्र के तापमान में यह वृद्धि दुनिया भर में हवा और बादलों की गतिशीलता को बदल देती है, जिससे हवा के नियमित ढर्रे (पैटर्न) में गड़बड़ी हो सकती है। भारत में, इसके परिणामस्वरूप अक्सर कमजोर या देरी से मानसून होता है।

अल नीनो वाले वर्ष के दौरान, भारत की ओर आने वाली नम हवाओं का सामान्य प्रवाह बाधित हो जाता है। इस बदलाव के कारण जून और सितंबर के बीच भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अतीत में, अल नीनो की प्रबल घटनाओं के कारण वर्षा में भारी गिरावट, मानसून का देर से आगमन और प्रमुख कृषि-प्रधान राज्यों में सूखे की स्थिति रही है।

जोखिमों को कम करने हेतु, भारतीय मौसम एजेंसियां समुद्र के तापमान और दबाव में आये बदलावों पर बारीकी से नजर रखती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग इन संकेतों का उपयोग दीर्घकालिक मानसून पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने और पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए करता है। इससे किसानों, सरकारों और आपदा राहत एजेंसियों को पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है। वर्ष 1950 से अब तक, 16 अल नीनो वाले वर्ष रहे हैं। इनमें से सात वर्ष ऐसे रहे जब भारतीय मानसून की वर्षा सामान्य से कम रही।[1]

ला नीना और भारतीय मानसून

ला नीना जलवायु से जुड़ा एक ऐसा प्राकृतिक ढर्रा (पैटर्न) है, जिसके कारण प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से सामान्य से कहीं अधिक ठंडे हो जाते हैं। समुद्र के तापमान में यह बदलाव वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है, जिसमें भारत का मानसून भी शामिल है। ला नीना वाले वर्षों के दौरान, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। यह वर्षा आधारित खेती और जल भंडारण के लिए विशेष रूप से सहायक है। हालांकि, अत्यधिक वर्षा कभी-कभी बाढ़, फसलों को नुकसान और कुछ इलाकों में पशुधन की हानि का कारण बन सकती है।

अक्सर भारतीय मानसून को कमज़ोर करके शुष्क मौसम को जन्म देने वाले अल नीनो के उलट, ला नीना आमतौर पर मानसून को मज़बूत बनाता है। जहां अल नीनो गर्म समुद्री जल और कमज़ोर मानसूनी हवाओं से जुड़ा है, वहीं ला नीना ठंडे पानी और भारत की ओर बहने वाली नमी से लैस तेज हवाओं से संबंधित है। सरल शब्दों में अगर कहें तो, अल नीनो कम बारिश और अधिक अनिश्चितता पैदा करता है, जबकि ला नीना अक्सर भारी बारिश कराता है। इसके अलावा, ला नीना वाले वर्षों में सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सामान्य से कम तापमान दर्ज किया जाता है।

भारत में वर्षा का वितरण

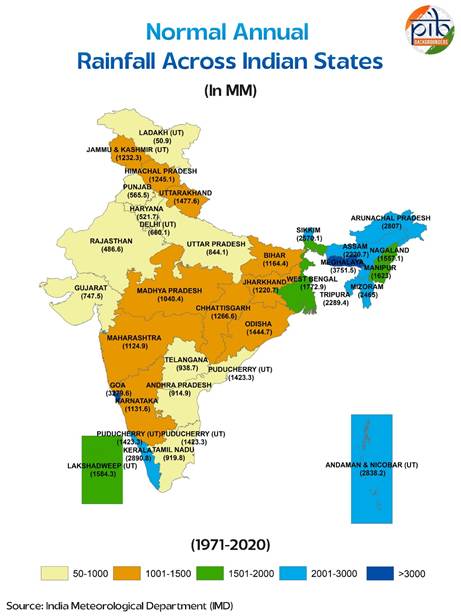

भारत में हर जगह एक जैसी वर्षा नहीं होती। कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होती है, जबकि अन्य अधिकतर सूखे रहते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें स्थानिक भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। यह असमान स्वरुप मानसूनी हवाओं के मार्ग और भूमि के आकार से जुड़ा हुआ है। चूंकि मानसूनी हवाएं वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बदलती रहती हैं, इसलिए वर्षा हमेशा एक जैसी नहीं होती। इस भिन्नता को वर्षा संबंधी बदलाव कहा जाता है। भारतीय मानसून समय के पैमाने पर दैनिक, समकालिक, उप-मौसमी, अंतर-वार्षिक, दशकीय और शताब्दी के आधार पर बदलाव का एक व्यापक फलक (स्पेक्ट्रम) पेश करता है। मानसूनी वर्षा के सक्रिय व विराम वाले चक्र भारतीय मानसून की उप-मौसमी बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानसूनी वर्षा के अंतर-वार्षिक विविधताओं का एक महत्वपूर्ण अंश उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरीय जलवायु से जुड़ा हुआ है।

पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक वर्षा होती है। इन इलाकों में हर साल 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं, जिससे हवा ऊपर की ओर उठती है। जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होती जाती है और बादल बनते हैं, जिससे भारी बारिश होती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं और यह पहाड़ी ढलानों पर आम है। इसी तरह, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां अवरोधों की तरह काम करती हैं और मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारी मात्रा में वर्षा कराती हैं।

इसके उलट, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों और गुजरात, हरियाणा और पंजाब के आस-पास के इलाकों में बहुत कम बारिश होती है। इन इलाकों में सालाना 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्कन के पठार और सह्याद्रि पहाड़ियों के पूर्व के इलाकों में भी कम बारिश होती है। ये इलाके वृष्टिछाया वाले क्षेत्र में आते हैं, यानी पहाड़ियां वर्षा वाली हवाओं को रोकती हैं। लद्दाख का लेह भी अपनी ऊंचाई और ठंडी रेगिस्तानी जलवायु के कारण बहुत कम वर्षा वाला एक और इलाका है। भारत के अधिकतर हिस्सों में मध्यम वर्षा होती है। बर्फबारी हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित रहती है।

भारत में मानसून और आर्थिक जीवन

मानसून भारत की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि क्षेत्र, का केन्द्रीय तत्व है। चूंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, इसलिए मानसून की सफलता या विफलता देश की समग्र आर्थिक सेहत को निर्धारित करती है।

• लगभग 64 प्रतिशत भारतीय कृषि पर निर्भर हैं, जोकि मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती है।

• भारत के कुल बुआई वाले क्षेत्र का केवल लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा ही सिंचाई द्वारा आच्छादित है।2 शेष हिस्सा वर्षा आधारित प्रणालियों पर निर्भर है, जिससे देश की कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा वर्षा के पैटर्न में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।

• अच्छा मानसून कृषि उत्पादन को बढ़ाता है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में सहायक होता है और ग्रामीण आय एवं उपभोग को बढ़ाता है।

• हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर, देश के अधिकांश हिस्से वर्ष भर खेती के लिए पर्याप्त गर्म रहते हैं।

• विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के विभिन्न पैटर्न के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं।

• असमान या देर से होने वाली वर्षा अक्सर बाढ़ या सूखे का कारण बनती है, जिससे फसलों और ग्रामीण आय दोनों पर असर पड़ता है।

• मानसून के कमजोर या देर से आने पर पर्याप्त सिंचाई के अभाव वाले क्षेत्रों को सबसे अधिक हानि होती है।

• अचानक और तीव्र वर्षा से मृदा अपरदन हो सकता है, जिससे भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंच सकता है।

• पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है।

• मानसून द्वारा प्रभावित स्थानीय जलवायु, देशभर में खान-पान की आदतों, पहनावे और घरों के प्रकार को भी प्रभावित करती है।

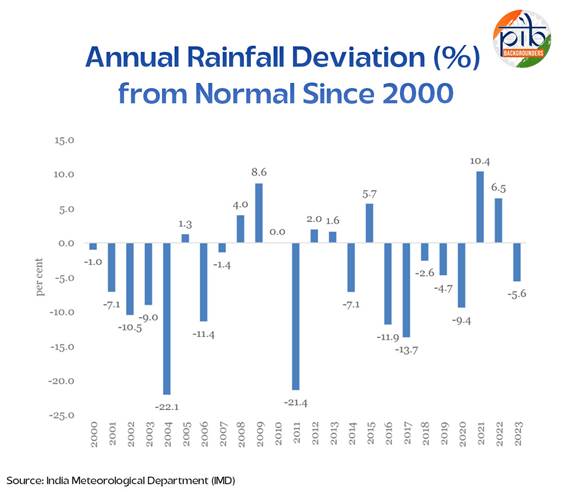

पिछले कुछ वर्षों में मानसून का स्वरूप

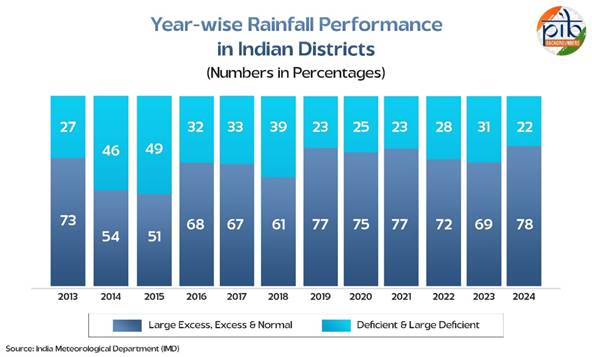

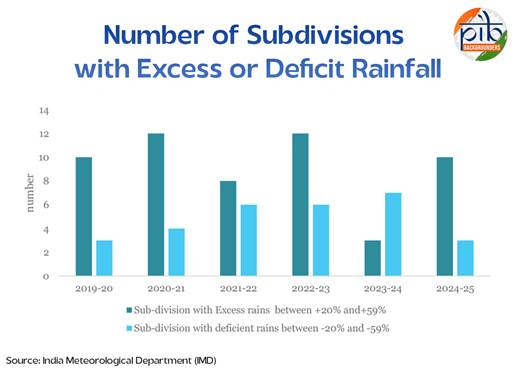

भारत में दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होने वाली बारिश वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर काफी अलग हो सकती है। इन बदलावों पर गौर करने का एक तरीका यह देखना है कि कितने क्षेत्रों, जिन्हें मौसम विज्ञान की भाषा में उप-विभाग कहा जाता है, में सामान्य से कम वर्षा होती है। जब वर्षा सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत कम होती है, तो इन्हें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है और जब यह सामान्य से 60 से 99 प्रतिशत कम होती है, तो इन्हें अत्यधिक कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष 2015 में, 16 उप-विभागों में कम या बहुत कम वर्षा दर्ज की गई, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक थी। वर्ष 2016 और 2018 में यह संख्या ज़्यादा रही, जहां क्रमशः 10 और 11 उप-विभाग प्रभावित हुए। हालांकि, 2019 में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ और केवल 3 उप-विभागों में कम वर्षा हुई।

वर्ष 2020 से 2023 तक यह स्वरुप अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जब 5 से 7 उप-विभागों में कम बारिश हुई। वर्ष 2024 में, यह संख्या फिर से घटकर 3 हो गई, जो उस वर्ष वर्षा के वितरण के अधिक संतुलित होने का संकेत देती है। ये बदलाव इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि मानसून कितना अप्रत्याशित बना हुआ है और योजना के निर्माण एवं तैयारी के लिए सटीक पूर्वानुमान क्यों जरूरी है।

पिछले कुछ वर्षों में वर्षा के जिलावार प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2024 में, 78 प्रतिशत जिलों में सामान्य, अधिक या अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई, जो एक दशक से भी अधिक समय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है। यह 2015 के बिल्कुल उलट है, जब केवल 51 प्रतिशत जिलों में ही पर्याप्त वर्षा हुई थी।

वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के मौसम में भारत में अच्छी बारिश हुई। जून से सितंबर तक, देश में 934.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो दीर्घावधि औसत (एलपीए) 868.6 मिलीमीटर (1971-2020 के औसत पर आधारित) का 108 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून समय पर और मज़बूत रहा।

|

क्षेत्रवार वर्षा (एलपीए का %)

|

|

क्षेत्र

|

वर्षा (एलपीए का %)

|

|

पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत

|

86%

|

|

पश्चिमोत्तर भारत

|

107%

|

|

मध्य भारत

|

119%

|

|

दक्षिण प्रायद्वीप

|

114%

|

मध्य और दक्षिणी भारत में औसत से कहीं अधिक वर्षा हुई, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कम वर्षा हुई।

|

मासिक वर्षा (एलपीए का %)

|

|

माह

|

वर्षा (एलपीए का %)

|

|

जून

|

89%

|

|

जुलाई

|

109%

|

|

अगस्त

|

115%

|

|

सितम्बर

|

112%

|

जून में सामान्य से थोड़ी कम के साथ शुरुआत के बाद, अगले महीनों में मानसून काफी मजबूत हुआ और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई।

जलवायु परिवर्तन और भारतीय मानसून

जलवायु परिवर्तन भारतीय मानसून के व्यवहार को नया रूप देने लगा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. राजीवन माधवन नायर के अनुसार, देशभर में कुल वर्षा ने भले ही राष्ट्रीय औसत को लेकर कोई स्पष्ट दीर्घकालिक रुझान नहीं दर्शाया है, फिर भी इसमें स्थानिक आधार पर काफी अंतर है। केरल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वी मध्य भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में मानसून के मौसम में कम वर्षा हो रही है। इसके उलट उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं, विशेष रूप से एक दिन में 150 मिलीमीटर से अधिक, की आवृत्ति आम होती जा रही है और हर दशक में लगभग दो ऐसी घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है।

दरअसल, विशेषज्ञों ने पाया है कि मध्य भारत में 1950 से 2015 के बीच 150 मिलीमीटर से अधिक की अत्यधिक दैनिक वर्षा की आवृत्ति में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान शुष्क वाली अवधि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 से लेकर 1980 तक की तुलना में 1981 से लेकर 2011 के बीच शुष्क वाली ये अवधि 27 प्रतिशत अधिक आम हो गई है। इसके साथ ही, अखिल भारतीय स्तर पर कम वर्षा वाले वर्षों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान विभाग की भाषा में अधिक उप-विभागों में भी वर्षा में कमी महसूस की जा रही है, जोकि सूखे की बढ़ती आवृत्ति और इसके व्यापक भौगोलिक प्रसार की ओर इशारा करता है।

मानसून की बदलती प्रकृति के कृषि पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं। जहां लंबी शुष्क वाली अवधि की आवृत्ति बढ़ रही है, वहीं छोटी अवधि वाली बारिश की घटनाएं तेज होती जा रही है। डॉ. नायर ने यह भी बताया है कि अब मौसम की लगभग आधी वर्षा केवल 20 से 30 घंटों के भीतर ही हो जाती है, जो मानसून की अवधि के केवल लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को ही कवर करती है। शेष 50 प्रतिशत वर्षा 80 प्रतिशत समय में हल्की से मध्यम वर्षा के रूप में होती है। यह असमान वितरण जल उपलब्धता, मिट्टी की सेहत और फसल की उत्पादकता को प्रभावित करता है।

इसके अलावा, मानसून के समय एवं वितरण में भी बदलाव दर्ज किए गए हैं। कभी सबसे अधिक वर्षा वाला महीना माने जाने वाले जुलाई में अब बारिश में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं सितंबर में बारिश बढ़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगमन एवं वापसी के समय में भी बदलाव आया है। इसके अलावा, अल नीनो और ला नीना की लगातार बढ़ती घटनाएं भी वर्षा में अंतर लाने में योगदान दे रही हैं। ये बदलाव मिलकर भारतीय मानसून को कम पूर्वानुमानित और किसानों, योजनाकारों एवं जल प्रबंधकों के लिए प्रबंधन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की भूमिका

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) देशभर में मौसम एवं जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 1875 में स्थापित, आईएमडी विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनियां प्रदान करके आपदा प्रबंधन, कृषि, विमानन और जन सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

भारतीय मानसून पर नज़र रखने, उसका अध्ययन करने और पूर्वानुमान लगाने में आईएमडी की केन्द्रीय भूमिका है। यह मौसम संबंधी दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रदान करने और वर्षा संबंधी पूर्व चेतावनी जारी करने की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रमुख सरकारी एजेंसी है।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लिए मौसमी पूर्वानुमान (या दीर्घकालिक पूर्वानुमान) दो चरणों में जारी किए जाते हैं। पहला पूर्वानुमान अप्रैल के मध्य में जारी किया जाता है और यह बात का अनुमान देता है कि इस मानसून के मौसम में देश में कितनी बारिश होने की उम्मीद है। दूसरा पूर्वानुमान जून के अंत में जारी किया जाता है। यह पिछले पूर्वानुमान को अद्यतन करता है, साथ ही जुलाई में अपेक्षित वर्षा और विभिन्न क्षेत्रों में संभावित वर्षा के ढर्रे जैसी अधिक विशिष्ट जानकारी भी प्रदान करता है। मई के मध्य तक, आईएमडी दक्षिण-पश्चिमी मानसून की शुरुआत की तारीख का भी अनुमान लगाता है।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून के अलावा, आईएमडी अक्टूबर से दिसंबर के बीच दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून से जुड़ा वर्षा संबंधी पूर्वानुमान भी तैयार करता है। यह उत्तर-पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से जनवरी से मार्च के दौरान, सर्दियों में होने वाली वर्षा का पूर्वानुमान भी जारी करता है। हालांकि, ये पूर्वानुमान केवल सरकार के आंतरिक उपयोग के लिए होते हैं और आम जनता के लिए जारी नहीं किए जाते हैं।

पूर्वानुमान से जुड़ी उपलब्धियां

पिछले चार वर्षों के दौरान, 2021 से 2024 तक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिमी मानसून से जुड़ी वर्षा के अखिल भारतीय पूर्वानुमान में शत-प्रतिशत सटीकता बनाए रखी है। प्रत्येक वर्ष का पूर्वानुमान मॉडल की स्वीकृत त्रुटि सीमा (दीर्घावधि औसत का ±5 प्रतिशत) के भीतर रहा, जोकि भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाता है।

इन सटीक पूर्वानुमानों से देशभर में कृषि, जल प्रबंधन और आपदा से जुड़ी तैयारी से संबंधित बेहतर योजना बनाने में मदद मिली है।

|

दक्षिण-पश्चिमी मानसून से संबंधित अखिल भारतीय पूर्वानुमान बनाम वास्तविक वर्षा

|

|

वर्ष

|

पूर्वानुमान (एलपीए का %)

|

वास्तविक (एलपीए का %)

|

सटीकता की स्थिति

|

|

2021

|

101

|

100

|

सटीक

|

|

2022

|

103

|

106

|

सटीक

|

|

2023

|

96

|

95

|

सटीक

|

|

2024

|

106

|

108

|

सटीक

|

नोट: पूर्वानुमान को सटीक माना जाता है यदि यह दीर्घावधि औसत (एलपीए) के ±5% के भीतर हो।

अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पिछले एक दशक में मौसम पूर्वानुमान और निगरानी में उल्लेखनीय प्रगति की है। आईएमडी की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल हैं:

1. पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार

- वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2023 में पूर्वानुमान सटीकता में 40 प्रतिशत का सुधार हुआ।

- इस प्रगति ने देश भर में पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा तैयारियों को बढ़ाया है।

2. चक्रवात पूर्वानुमान सफलता

- आईएमडी ने फैलिन (2013), हुदहुद (2014), फानी (2019), अम्फान (2020), तौकते (2021), बिपरजॉय (2023), और दाना (2024) जैसे प्रमुख चक्रवातों की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की।

- समय पर और सटीक चक्रवात की चेतावनियों के कारण, चक्रवात से संबंधित मौतों की संख्या 1999 में 10,000 से घटकर 2020 से 2024 के बीच शून्य हो गई।

3. राडार नेटवर्क का विस्तार

- डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2014 में 15 से बढ़कर 2023 में 39 हो गये।

- इससे लैंड कवरेज में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रियल टाईम निगरानी क्षमताएँ मजबूत हुईं।

4. तकनीकी नवाचार

- वर्षा और रिफ्लेक्टिविटी पूर्वानुमान के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन रैपिड रिफ्रेश (एचआरआरआर) मॉडल की शुरूआत।

- आकाशीय विद्युत और वर्षा के पूर्वानुमान के लिए इलेक्ट्रिक वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग (ईडब्ल्यूआरएफ) मॉडल का शुभारंभ।

- 15 जनवरी 2024 को, आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा स्थानीय मौसम अपडेट प्रदान करने वाले एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, मौसमग्राम का शुभारंभ किया गया।

5. ग्राउंड ऑब्जर्वेशन को मजबूत किया गया

- स्वचालित वर्षा मापक (एआरजी) की संख्या 2014 में 1,350 से बढ़कर 2023 में 1,382 हो गई।

- जिला-वार वर्षा निगरानी योजना (डीआरएम) स्टेशनों की संख्या 2014 के 3,955 से 2023 में बढ़कर 5,896 हो गई।

मिशन मौसम

मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करना और इस बदलाव के अनुकूल रहने योग्य और अधिक मजबूत समुदायों का निर्माण करना है। इसका व्यापक लक्ष्य भारत को "हर मौसम के लिए तैयार और जलवायु अनुकूल" राष्ट्र बनाना है।

यह मिशन भारत में मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने के तरीकों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कार्य उन्नत उपकरणों जैसे हाई-रिज़ॉल्यूशन मौसम रडार, बेहतर उपकरणों वाले उपग्रहों और अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग प्रणालियों का उपयोग करके किया जाएगा। पूर्वानुमान में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करने की भी योजना है।

इसके विजन को पूरा करने के लिए, मिशन मौसम को नौ कार्यक्षेत्र में संगठित किया गया है और प्रत्येक का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्षेत्र मिलकर देश भर और आसपास के क्षेत्रों में रियल टाइम की मौसम और जलवायु सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।

मिशन मौसम के नौ कार्यक्षेत्र:

- सभी निरीक्षण करना: पूर्वानुमान और निर्णय लेने के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों का संग्रह और निगरानी करना।

- विकास: बेहतर भविष्यवाणियों के लिए अगली पीढ़ी के पृथ्वी प्रणाली मॉडल बनाने पर काम करना।

- प्रभावः गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनियों पर ध्यान केंद्रित करना और अनुसंधान को व्यवहार में लाना।

- फ्रंटियरः मौसम के अवलोकन और माप के लिए नई तकनीकों का निर्माण करना।

- एटीसीओएमपी : वायु गुणवत्ता ट्रैकिंग और प्रदूषण प्रबंधन के लिए उपकरण विकसित करना।

- डीईसीआईडीई: कृषि, जल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए निर्णायक सहायता प्रणाली तैयार करना।

- वेदर _ एमओडीः मौसम परिवर्तन के लिए रणनीतियाँ तैयार करता है जैसे वर्षा वृद्धि या कोहरा नियंत्रण।

- लीड: लोगों के साथ मौसम अपडेट साझा करने के तरीके में सुधार और क्षमता का निर्माण करता है।

- एनईएटी: बेहतर निगरानी प्रणालियों के लिए निजी फर्मों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

मिशन मौसम के कई भाग पृथ्वी कार्यक्रम के तहत मौजूदा एक्रॉस (ACROSS) उप-योजना पर आधारित हैं और उसमें सुधार करते हैं। परिणामस्वरूप, अब इस नए मिशन के साथ एक्रॉस (ACROSS) का विलय कर दिया जाएगा। मिशन मौसम को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा: 2024 से 2026 तक और अगले वित्त पोषण चक्र 2026 से 2031 तक जारी रखा जाएगा।

भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं

आकाशीय बिजली गिरना सबसे शक्तिशाली और खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। एक बार बिजली गिरने से 100 मिलियन से 1 बिलियन वोल्ट तक बिजली उत्पन्न हो सकती है। इससे अरबों वाट बिजली उत्सर्जित हो सकती है और 35,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक तापमान उत्पन्न हो सकता है। यह सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म होता है। इसकी ऊष्मा इतनी प्रबल होती है कि यह धातु को पिघला सकती है, यहां तक कि रेत को भी कांच में बदल सकती है। भारत में, विशेषकर मानसून के महीनों में, बिजली गिरना एक गंभीर मौसम संबंधी खतरा बना रहता है।

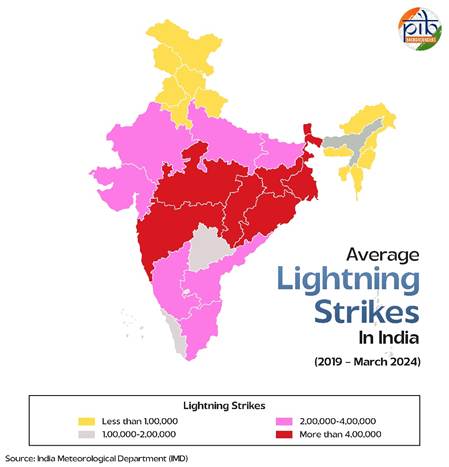

गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई, जो एक नई और उभरती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इससे पहले, पूर्वोत्तर भारत को बिजली गिरने का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन आईआईटीएम और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) दोनों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्वी और मध्य भारत में अब बिजली गिरने की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं।

निष्कर्ष

मानसून सिर्फ मौसम का पैटर्न नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजमर्रा के जीवन का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में बीज बोने से लेकर पनबिजली के माध्यम से शहरों को बिजली पहुंचाने तक, इसका प्रभाव विशाल और दूरगामी है। बीते कुछ वर्षों में मानसून के पीछे का विज्ञान अधिक सटीक हुआ है, लेकिन इसकी अप्रत्याशित प्रकृति अभी भी हमें मानव गतिविधियों और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है।

सटीक पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और मिशन मौसम जैसे वैज्ञानिक मिशन देश को प्रत्येक मौसम में होने वाले परिवर्तनों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और गंभीर मौसम की घटनाओं जैसी बढ़ती चुनौतियों के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक जागरूकता में निरंतर निवेश की आवश्यकता

मानसून का अर्थ केवल वर्षा और हवाओं के अध्ययन के बारे में नहीं है। यह इस बात को समझने और जानने के बारे में है कि मौसम लाखों लोगों के जीवन और भविष्य से कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे भारत विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है, मौसम के अनुकूल रहना और जलवायु के प्रति स्मार्ट बने रहना, एक सुरक्षित और अधिक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ:

एनसीईआरटी:

आईएमडी:

पीआईबी बैकग्राउंडर:

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय:

Click here to See pdf

***********

एमजी/केसी/आर/डीवी

(Explainer ID: 154893)

आगंतुक पटल : 3596

Provide suggestions / comments