Social Welfare

विश्व जनसंख्या दिवस 2025

भारत के लिए अगला बड़ा कदम: जनगणना 2027

Posted On:

11 JUL 2025 1:31PM

|

मुख्य बातें

- विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय है, "युवाओं को एक निष्पक्ष और उम्मीद भरी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना।"

- भारत में, बहुप्रतीक्षित जनगणना वर्ष 2027 में होगी।

- जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण जनगणना कार्य स्थगित कर दिया गया।

- मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्व-गणना के साथ पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना।

- सभी समुदायों के लिए जाति गणना शामिल।

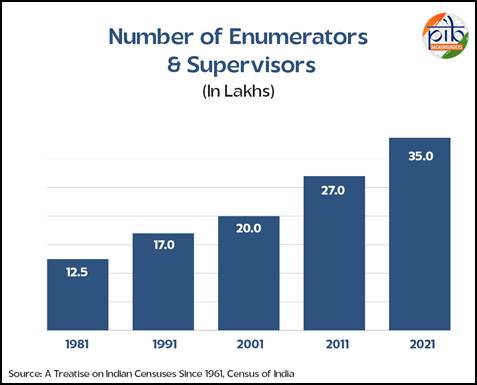

- पूरे भारत में 35 लाख क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

- कुशल डेटा प्रबंधन के लिए केंद्रीय निगरानी पोर्टल और कोड निर्देशिका।

- दो चरणों में शुरू किया जाएगा: चरण 1 अर्थात मकान सूचीकरण और आवास गणना अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। इसके बाद, चरण 2 अर्थात जनसंख्या गणना की जाएगी।

|

प्रस्तावना

विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है, "युवाओं को एक निष्पक्ष और उम्मीदों से भरी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना"। भारत में युवा आबादी, भविष्य के कार्यबल का निर्माण करने के लिए तैयार है, जिसमें 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। 16 जून 2025 को, गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 2027 की जनगणना की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर आधारित विभिन्न सांख्यिकीय सूचनाओं का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। 150 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ, यह विश्वसनीय, समय-परीक्षित प्रक्रिया हर 10 सालों में जनसंख्या के आंकड़ों की वास्तविक जानकारी प्रदान कर रही है।

वर्ष 1872 से शुरू होकर, भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर पहली जनगणना की गई। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी और कई अन्य विषयों के विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए आँकड़ों का एक ज़रुरी स्रोत रही है। भारत के लोगों की समृद्ध विविधता, असल में दशकीय जनगणना से ज़ाहिर होती है, जो भारत को समझने और उसका अध्ययन करने का एक अहम साधन है।

प्राचीन बुनियाद और प्रारंभिक आधुनिक जनगणना

भारत में जनगणना कराने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। देश में जनगणना कराने का सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' (321-296 ईसा पूर्व) और बाद में सम्राट अकबर के वक्त में अब्दुल फजल की रचना 'आइन-ए-अकबरी' में मिलता है।

भारत में पहली आधुनिक जनसंख्या जनगणना 1865 और 1872 के बीच हुई, हालाँकि यह सभी इलाकों में एक साथ नहीं हुई थी। भारत ने अपनी पहली समन्वित जनगणना 1881 में की थी।

आज़ादी के बाद का विकास (1951-2011)

|

क्या आप जानते हैं?

अगली जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी

|

जनगणना गाँव, कस्बे और वार्ड स्तर पर प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है, जो आवास की स्थिति, सुविधाएँ और संपत्तियाँ, जनसांख्यिकी, धर्म, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, साक्षरता और शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन और प्रजनन क्षमता सहित विभिन्न मानदंडों पर सूक्ष्म स्तर के आँकड़े मुहैया कराती है। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं।

|

क्या आप जानते हैं?

1951 की जनगणना - पहली गुणवत्ता जाँच: जनगणना की सटीकता का आकलन करने के लिए क्षेत्रों की दोबारा जाँच का काम किया गया। इसके ज़रिए यह सत्यापित करने का पहला प्रयास किया गया कि गणना वास्तव में कितनी सही थी।

1961 की जनगणना - सांस्कृतिक भंडार: ग्रामीण शिल्प, मेलों, त्योहारों और सामाजिक तथा व्यावहारिक विज्ञान सर्वेक्षणों पर व्यापक अध्ययन किए गए, जिससे जनगणना संगठन, भारत के सबसे बड़े समाजशास्त्रीय सूचना बैंक में बदल गया।

यांत्रिक क्रांति: कुंजी पंच, सत्यापनकर्ता, सॉर्टर और टेबुलेटर सहित यांत्रिक सारणीकरण उपकरणों का उपयोग करने वाली पहली जनगणना, जिसने स्वचालित डेटा प्रसंस्करण की दिशा में भारत का पहला कदम चिह्नित किया।

1971 की जनगणना- प्रवासन मैंपिंग: लोगों के अंतिम निवास स्थान पर डेटा एकत्र करके आंतरिक प्रवासन को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने वाली पहली जनगणना, जो भारत के जनसंख्या आंदोलन पैटर्न में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

1971 की जनगणना - स्थानीय विकल्प अनुसंधान: प्रत्येक राज्य के जनगणना संचालन निदेशक को अपनी पसंद का एक विशेष अध्ययन करने की अनुमति दी गई, जिससे जनगणना, क्षेत्रीय अनुसंधान आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई।

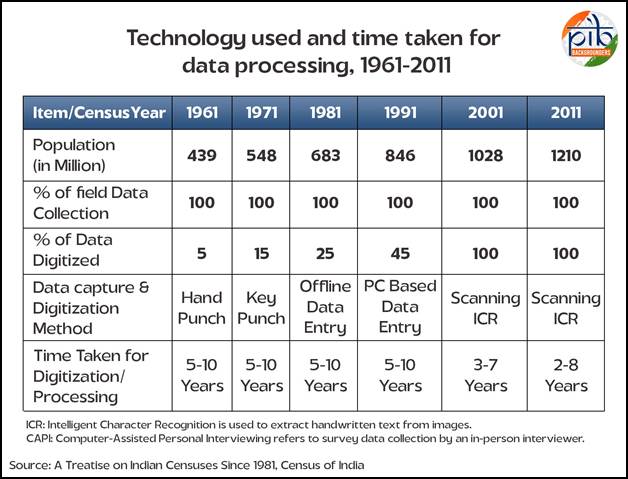

1991 तक, केवल 45% डेटा को ही डिजिटल किया जा सकता था, हालाँकि, 2001 और 2011 की जनगणनाओं में, आईसीआर तकनीक ने क्षेत्रों से एकत्र किए गए सभी डेटा को डिजिटल करना संभव बना दिया।

|

1981-2011 की जनगणना के प्रमुख बिंदु

2011 की जनगणना: प्रमुख निष्कर्ष और नवाचार

1872 के बाद से 2011 की जनगणना 15वीं और स्वतंत्रता के बाद सातवीं जनगणना थी। जनगणना 2011 के कार्यों की जटिलता और पैमाना इस प्रकार है:

• बहुभाषी संचालन: जनगणना अनुसूचियों का सर्वेक्षण 16 विभिन्न भाषाओं में किया गया।

• बड़े पैमाने पर मुद्रण की आवश्यकता: इस कार्य के लिए राष्ट्रव्यापी संचालन हेतु करीब 5.4 मिलियन अनुदेश पुस्तिकाओं और 340 मिलियन जनगणना अनुसूचियों के मुद्रण की ज़रुरत थी।

• व्यापक मानव संसाधन: देश भर में जनगणना गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 2.7 मिलियन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का एक कार्यबल लगाया गया था।

• भौगोलिक कवरेज: जनगणना कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में फैला हुआ था:

- 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

- 640 जिले

- 5,924 उप-जिले

- 7,933 कस्बे

- 6.41 लाख गाँव

• अद्वितीय एकीकरण: जनगणना 2011 में एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की तैयारी के लिए अनुसूचियों को, मकान सूचीकरण अनुसूचियों के साथ-साथ तैयार किया गया, जिससे यह एक व्यापक जनसांख्यिकीय अभ्यास बन गया।

• संभार-तंत्र संबंधी उपलब्धि: भारत के विविध भौगोलिक और भाषाई परिदृश्य में इतने बड़े पैमाने पर संचालन के समन्वय के पैमाने और जटिलता ने, जनगणना के लिए इस्तेमाल की गई मशीनरी की संगठनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित किया।

|

हाउसलिस्टिंग शिड्यूल क्या है?

मकान सूचीकरण अनुसूची और आवास जनगणना कार्यों का मकसद प्रत्येक भवन/जनगणना मकान की पहचान करना तथा जनगणना मकान की गुणवत्ता, उसमें उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाना तथा उन जनगणना मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करना है।

|

|

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है?

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है, जिसमें किसी गाँव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या कस्बे या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है।

|

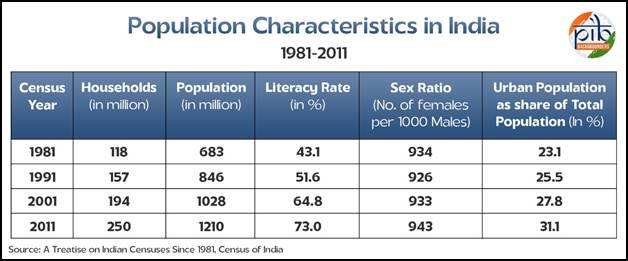

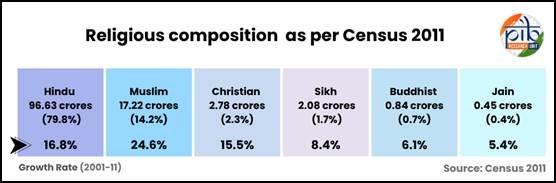

जनगणना 2011 के प्रमुख जनसांख्यिकीय निष्कर्ष

|

• कुल जनसंख्या: 1.21 अरब, जिसमें 1 मार्च, 2011 तक पुरुषों की संख्या 623.2 मिलियन और महिलाओं की संख्या 587.6 मिलियन थी।

• जनसंख्या वृद्धि: 2001-2011 के दशक के दौरान 182 मिलियन की वृद्धि।

• 2011 में बाल लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 918 महिलाएं थीं।

• 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी था, दशकीय वृद्धि 17.7 प्रतिशत।

• देश में साक्षरता दर 73.0 प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9 और महिलाओं की 64.6 प्रतिशत है। केरल ने 93.91 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा, इसके बाद लक्षद्वीप (91.8 प्रतिशत) और मिजोरम (91.3 प्रतिशत) का स्थान रहा।

|

|

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, एसईसीसी-2011, ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर परिवारों की रैंकिंग का एक अध्ययन था। ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा और जाति जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के ज़रिए की गई।

एसईसीसी-2011 का मकसद साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों की प्रभावी पहचान को सक्षम बनाना था। इसमें जाति गणना शामिल थी, लेकिन जाति/जनजाति/धर्म के नाम सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए गए थे।

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 एक अनूठी कागज़रहित जनगणना थी, जिसमें गणना के लिए 6.4 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हैंडहेल्ड उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। इस अभूतपूर्व प्रक्रिया ने मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र का प्रदर्शन किया, जिसमें 99.7% समाधान दर के साथ 1.24 करोड़ दावों और आपत्तियों का निपटारा किया गया।

|

जनगणना 2027 में क्रांतिकारी बदलाव

जाति गणना

आज़ादी के बाद पहली बार, 2027 की जनगणना में सभी समुदायों की जाति गणना शामिल होगी। आज़ादी के बाद से अब तक की गई सभी जनगणनाओं से जाति को बाहर रखा गया है। कुछ राज्यों ने अलग-अलग पारदर्शिता और उद्देश्य के साथ जाति सर्वेक्षण किए हैं, जिससे राजनीतिकरण की चिंताएँ बढ़ रही हैं। सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए, जाति गणना को अलग सर्वेक्षण के बजाय मुख्य जनगणना में ही शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

डिजिटल परिवर्तन

जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रही है। सरकार ने कई तकनीकी नवाचारों की घोषणा की है-

|

• डेटा संग्रह के लिए पहली बार मोबाइल ऐप्स का उपयोग।

• बहुभाषी समर्थन के साथ जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल।

• जनगणना के दोनों चरणों के लिए जनता के लिए ऑनलाइन स्व-गणना।

• डेटा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए कोड निर्देशिका।

• राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों के ज़रिए 35 लाख क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

• अंतर्निहित सत्यापन जांच तंत्र

|

परिचालन ढाँचा

जनगणना दो अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी:

• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों को छोड़कर, जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे (मध्यरात्रि 12 बजे) होगी।

• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 को 00:00 बजे (मध्यरात्रि 12 बजे) होगी।

निष्कर्ष

ऐसे में जब भारत 2027 की जनगणना की तैयारी कर रहा है, राष्ट्र एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वर्षों से चली आ रही अखंड जनगणना परंपरा, क्रांतिकारी डिजिटल परिवर्तन से जुड़ रही है। यह अभूतपूर्व प्रक्रिया के तहत, आज़ादी के बाद पहली बार व्यापक जाति गणना, मोबाइल ऐप-आधारित डेटा संग्रह और ऑनलाइन स्व-गणना सुविधाओं की शुरुआत हो रही है, जो भारत के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी जनसांख्यिकीय कार्यक्रम की नुमाइंदगी करता है। 2027 की जनगणना न केवल बड़े पैमाने पर जनसंख्या अभ्यास के लिए नए वैश्विक मानक स्थापित करेगी, बल्कि समावेशी शासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए आधारशिला का भी काम करेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल युग में भारत की विविध जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व हो।

संदर्भ

जनगणना भारत

राष्ट्रपति सचिवालय:

कैबिनेट:

गृह मंत्रालय:

वित्त मंत्रालय:

अन्य:

पीडीएफ में देखने के लिए यहां क्लिक करें

एमजी/आरपीएम/केसी/एनएस

(Explainer ID: 154868)

आगंतुक पटल : 3548

Provide suggestions / comments