विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

खगोलविदों ने अवलोकन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए कि कैसे ब्रह्मांडीय धूल कण आकाशगंगा के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं

प्रविष्टि तिथि:

03 SEP 2025 5:19PM by PIB Delhi

वैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना है कि जैसे रोशनी की किरण में धूल के कण नाचते-झूमते हैं, वैसे ही आकाशगंगा में तारों के बीच तैरते सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण ब्रह्मांड के कथाकार होते हैं।

अब खगोलविदों की एक टीम ने अब तक का सबसे ठोस अवलोकनात्मक साक्ष्य खोजा है कि ये अंतरतारकीय धूल कण चुंबकीय क्षेत्रों के साथ कैसे एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं हैं।

धूल कण, जो आमतौर पर कुछ माइक्रोमीटर आकार के होते हैं और मुख्य रूप से सिलिकेट्स और कार्बनयुक्त पदार्थों से बने होते हैं, आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं के अंतरतारकीय माध्यम में हर जगह पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म कण तारों और ग्रहों के निर्माण सहित खगोल भौतिकी की कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1949 में यह पता चला कि कुछ तारों से आने वाला प्रकाश रैखिक रूप से ध्रुवित होता है या प्रकाश में विद्युत क्षेत्र कंपन एक विशिष्ट दिशा या तल तक सीमित होता है।

तारों के प्रकाश में दिखने वाला यह ध्रुवीकरण अंतरतारकीय धूल के कारण होता है और बाद में जब धूल से निकलने वाले ध्रुवित तापीय विकिरण का पता चला, तो यह स्पष्ट हुआ कि असमान आकार वाले सिलिकेट कण अंतरतारकीय माध्यम में फैले चुंबकीय क्षेत्रों के साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। हालांकि, इन कणों के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित होने के पीछे के सटीक भौतिक कारण दशकों से खगोल भौतिकी में अनुसंधान का विषय बने हुए हैं।

भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम और उनके सहयोगियों ने यह समझने में एक बड़ी सफलता हासिल की है कि ये धूल के कण कैसे व्यवहार करते हैं। उनके शोध ने इस बात के अब तक के सबसे ठोस अवलोकनात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि हमारी आकाशगंगा में धूल के कण किस तरह से चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित होते हैं — जैसा कि वर्षों से सिद्धांतों में प्रस्तावित किया जाता रहा है।

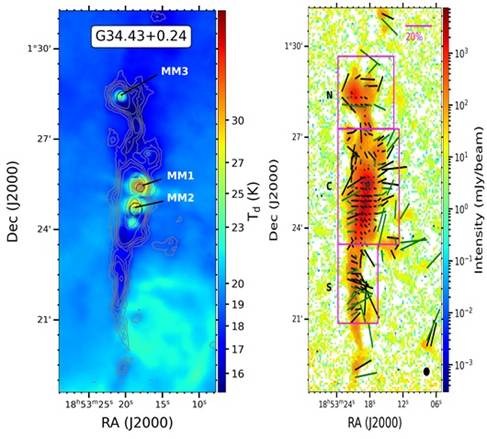

उन्होंने आकाशगंगा में लगभग 12,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक विशाल तारा-निर्माण क्षेत्र, इंफ्रारेड डार्क क्लाउड जी34.43+0.24 पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस उच्च द्रव्यमान वाले तारा-निर्माण तंतु में विभिन्न विकासात्मक चरणों में कई घने कोर होते हैं। इस बादल के भीतर भ्रूण जैसे तारे—प्रोटोस्टार छिपे हुए हैं, जो अब भी धूल और गैस के घने आवरण में लिपटे हुए हैं। इनमें मध्य क्षेत्र में एमएम1 और एमएम2 हैं, जो कि उग्र विशालकाय नवजात शिशु के रूप में उभर रहे हैं तथा उत्तर में एमएम3 है, जो एक उभरता हुआ युवा सितारा बनने की ओर अग्रसर है।

हवाई स्थित जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के पीओएल-2 पोलरिमीटर का उपयोग करते हुए, अनुसंधानकर्ताओं ने यह मानचित्रण किया कि इस तारा निर्माण नर्सरी में धूल किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित होती है।

चित्र: धूल के तापमान का मानचित्र यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जी34.43+0.24 फिलामेंट के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित प्रोटोस्टेलर कोर एमएम1 और एमएम2 तथा उत्तरी क्षेत्र में स्थित एमएम3 में तापमान उच्च है, जबकि कोर क्षेत्रों के बाहर तापमान अपेक्षाकृत कम है (बाएं पैनल)।

दाएं पैनल में कुल धूल उत्सर्जन की तीव्रता का मानचित्र दिखाया गया है और ध्रुवीकरण वेक्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं जिनकी लंबाई ध्रुवीकरण अंश के अनुरूप है और उनकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तंतु के सघन क्षेत्रों में ध्रुवीकरण अंश में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

अध्ययन में एक ही ब्रह्मांडीय बादल में कार्यरत तीन अलग-अलग संरेखण तंत्रों के अवलोकन संबंधी साक्ष्य पाए गए, जिनके नाम हैं - आरएटी-ए, आरएटी-डी और एम-आरएटी।

आरएटी-ए, रेडिएटिव टॉर्क एलाइनमेंट को दर्शाता है, जिसमें अनिसोट्रोपिक विकिरण क्षेत्रों के संपर्क में आने वाले गैर-गोलाकार कण रेडिएटिव टॉर्क्स-आरएटी का अनुभव करते हैं, जो उन्हें घूमने और आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा के साथ संरेखित करने का कारण बनता है।

आरएटी-डी (आरएटी-डी) एक रेडिएटिव टॉर्क डिसरप्शन है जिसमें बड़े धूल के कण, कोर के अंदर स्थित विशाल और चमकदार प्रोटोस्टार से निकलने वाले तेज विकिरण के प्रभाव में इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, जिससे कणों की संरेखण दक्षता कम हो जाती है और इस प्रकार ध्रुवीकरण अंश भी कम हो जाता है। एम-आरएटी एक चुंबकीय रूप से उन्नत रेडिएटिव टॉर्क संरेखण तंत्र है जिसमें धूल कणों की चुंबकीय विश्रांति क्षमता अधिक होने के कारण उनके संरेखण की दक्षता बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुवीकरण प्रतिशत अधिक होता है।

यह दर्शाता है कि धूल कण अपने परिवेश के अनुसार अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं — कुछ स्थितियों में वे चुंबकीय क्षेत्रों के साथ पूरी तरह संरेखित हो जाते हैं, कुछ में तनाव के कारण टूट सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में वे चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने में अत्यधिक दक्ष हो जाते हैं।

यह साबित करके कि ये तंत्र वास्तविक अंतरिक्ष में कैसे काम करते हैं, खगोलविदों के पास अब आकाशगंगा में चुंबकीय क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए अधिक शक्तिशाली उपकरण हैं। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र तारों के जन्म से लेकर आकाशगंगाओं की संरचना तक हर चीज को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह अध्ययन हमें यह समझने के एक कदम और करीब ले आता है कि ब्रह्मांड किस प्रकार स्वयं का निर्माण करता है।

आईआईए और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रमुख लेखक और पीएचडी शोधकर्ता सैखोम प्रवेश कहते हैं, ‘‘यह कार्य अच्छी तरह से स्थापित लोकप्रिय अनाज संरेखण सिद्धांतों के लिए अवलोकन संबंधी समर्थन को मजबूत करता है और सटीक अनाज संरेखण तंत्र को समझने के लिए लंबे समय से चली आ रही खोज में महत्वपूर्ण योगदान देता है।’’

आईआईए की सह-लेखिका अर्चना सोम कहती हैं, धूल के संरेखण को समझना महत्वपूर्ण है: ‘‘यह अंतरतारकीय चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने और तारा निर्माण पर उनके प्रभाव का पता लगाने की कुंजी है।’’

यह अनुसंधान द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

***

पीके/केसी/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2163571)

आगंतुक पटल : 36