विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सोने के छोटे कण पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगाने में मदद कर सकते हैं

प्रविष्टि तिथि:

26 AUG 2025 4:52PM by PIB Delhi

पीली धातु, अर्थात इसके सूक्ष्म कण, पार्किंसंस रोग (पीडी) का शीघ्र पता लगाने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण की कुंजी बन सकते हैं।

पार्किंसंस रोग दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ते तंत्रिका संबंधी विकारों में से एक है। बढ़ती उम्रदराज़ आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ, भारत में इस रोग से प्रभावित लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ेगा। फिर भी, ज़्यादातर निदान तभी होते हैं जब गंभीर तंत्रिका क्षय पहले ही हो चुका होता है।

इसलिए शोधकर्ता ऐसे तरीकों की तलाश में हैं जिनसे रोग का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाया जा सके ताकि इसके उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकें।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के वैज्ञानिकों के बीच एक समूह चर्चा में, जिसमें यह पता लगाया जा रहा था कि बीमारी के दौरान मस्तिष्क में प्रोटीन किस तरह अलग तरह से व्यवहार करते हैं, एक बड़ा विचार सामने आया। उन्होंने यह पता लगाना शुरू किया कि क्या वे किसी प्रोटीन की सतह पर मौजूद आवेश को महसूस करके उसकी ख़तरनाक स्थिति का पता लगा सकते हैं।

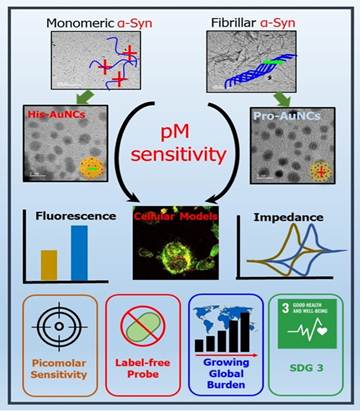

उन्होंने अपना ध्यान α-सिन्यूक्लिन नामक एक प्रोटीन पर केंद्रित किया जो पीडी से जुड़ा है। यह प्रोटीन आकार बदलता है, शुरुआत में हानिरहित होता है, और अंततः विषाक्त रूपों में परिवर्तित होकर मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है। टीम ने एक ऐसे सेंसर पर काम करना शुरू किया जो इन प्रोटीन रूपों को उनके आवेशित होने के आधार पर ही अलग-अलग पहचान सके।

चित्र: गोल्ड नैनोक्लस्टर-आधारित बायोसेंसर शारीरिक और रोगात्मक α-सिन्यूक्लिन कन्फॉर्मर्स के बीच अंतर करता है, जिससे पार्किंसंस रोग का प्रारंभिक चरण में पता लगाना संभव हो जाता है।

उनका समाधान स्वर्ण नैनोक्लस्टर्स (एयू.एन.सी.) के रूप में आया, जो कुछ नैनोमीटर चौड़े, अतिसूक्ष्म, चमकते कण थे। इन नैनोक्लस्टर्स पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की परत चढ़ाकर, शोधकर्ताओं ने उन्हें चयनात्मक "चिपचिपापन" प्रदान किया। प्रोलाइन-लेपित क्लस्टर्स प्रोटीन के सामान्य रूप की ओर आकर्षित हुए, जबकि हिस्टिडीन-लेपित क्लस्टर्स विषाक्त समुच्चयों से चिपक गए। इससे हानिरहित मोनोमेरिक रूप और विषाक्त समुच्चय (एमिलॉइड) रूप के बीच अंतर करने में मदद मिली।

अवधारणा से सिद्धांत तक की यात्रा में प्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। टीम ने α-सिन्यूक्लिन प्रोटीन (सामान्य और उत्परिवर्ती) के दो रूपों की इंजीनियरिंग और शुद्धिकरण से शुरुआत की। फिर उन्होंने अमीनो अम्ल-आवरण वाले स्वर्ण नैनोक्लस्टर्स को संश्लेषित किया और उनके प्रकाशीय और संरचनात्मक गुणों को समझने के लिए यूवी-विज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रतिदीप्ति इमेजिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टी.ई.एम.) और एक्स-रे फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एक्स.पी.एस.) जैसी उच्च-स्तरीय तकनीकों का उपयोग करके उनका सावधानीपूर्वक लक्षण-निर्धारण किया। नैनोक्लस्टर्स और प्रोटीन के बीच की अंतःक्रियाओं का अध्ययन जेल वैद्युतकणसंचलन, प्रतिदीप्ति शमन, और चक्रीय वोल्टमेट्री और प्रतिबाधा स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी विद्युत-रासायनिक विधियों के माध्यम से किया गया, जिससे टीम यह माप सकी कि नैनोक्लस्टर्स प्रोटीन के विभिन्न रूपों का कितनी संवेदनशीलता से पता लगा सकते हैं। अंत में, इस प्रणाली का परीक्षण मानव-व्युत्पन्न एसएच- एसवाई5वाई न्यूरोब्लास्टोमा कोशिकाओं में किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह जैविक परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम करती है।

इस परियोजना का नेतृत्व आई.एन.एस.टी. की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शर्मिष्ठा सिन्हा ने किया और इसमें उनकी पी.एच.डी. छात्रा सुश्री हरप्रीत कौर और सुश्री इशानी शर्मा का सहयोग रहा। उन्होंने सी.एस.आई.आर.-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (इमटेक), चंडीगढ़ के डॉ. दीपक शर्मा और अर्पित त्यागी के साथ भी सहयोग किया, जिन्होंने प्रोटीन जैव रसायन और कोशिका-आधारित परख में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। युवा शोधकर्ताओं और अनुभवी वैज्ञानिकों के बीच इस सहयोग ने एक साधारण प्रयोगशाला चर्चा को एक प्रमाणित जैव-संवेदन मंच में बदलने में मदद की।

एक ऐसा उपकरण जो लक्षण प्रकट होने से पहले रोग का पता लगा सकता है, उसका अर्थ शीघ्र उपचार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी हो सकता है।

यह शोध इसी तरह की नैनो तकनीक का उपयोग करके अल्ज़ाइमर जैसी गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन से जुड़ी अन्य बीमारियों का पता लगाने का रास्ता भी खोलता है। इस प्रणाली को लेबल-मुक्त, कम लागत वाला और चिकित्सकीय रूप से अनुकूलनीय बनाकर, टीम को उम्मीद है कि इसका उपयोग किसी दिन पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण में किया जा सकेगा—जिससे शक्तिशाली निदान उन लोगों के और करीब पहुँच सकेगा जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह गैर-संचारी तंत्रिका संबंधी रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के वैश्विक प्रयास में योगदान दे सकता है।

इस अध्ययन को हाल ही में नैनोस्केल (रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री) पत्रिका में स्वीकार किया गया है।

***

पीके/केसी/एसजी

(रिलीज़ आईडी: 2160949)

आगंतुक पटल : 220