विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

जैव विविधता से जैव अर्थव्यवस्था तक

जैव प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर भारत को कैसे बदल रही है

प्रविष्टि तिथि:

21 FEB 2025 2:53PM by PIB Delhi

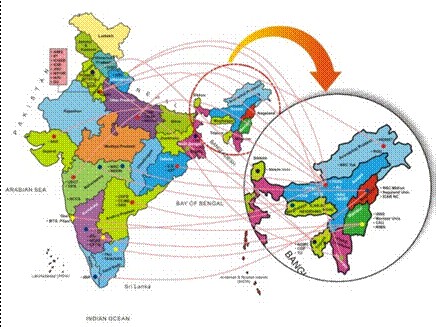

हिमालय की गोद में बसा और जैव विविधता से भरपूर भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में खजानों का भंडार छिपा है। इसके जीवंत परिदृश्य, समृद्ध संस्कृति और संसाधनों के विशाल भंडार नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। अब, जैव प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करते हुए एनईआर न केवल अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा है, बल्कि विकास और स्थिरता का एक नया अध्याय भी लिख रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित हरित क्रांति

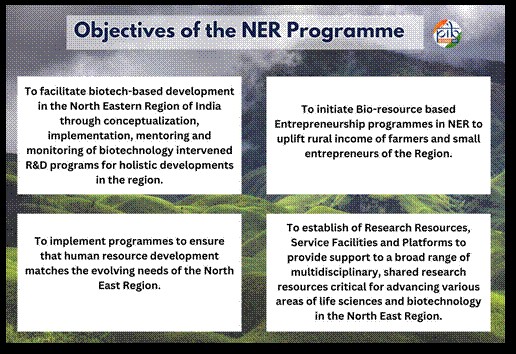

एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करें जहां किसान औषधीय पौधों की खेती करते हैं जो स्वास्थ्य उद्योगों और स्थानीय आय दोनों को बढ़ावा देते हैं, जहां युवा शोधकर्ता फसलों की ऐसी किस्में विकसित करते हैं जो बदलती जलवायु के प्रभाव को कम करने में सक्षम हों, और जहां जैव-उद्यमी स्वदेशी ज्ञान को वैश्विक उत्पादों में बदलकर फलते-फूलते हैं। यह कल्पना जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के उत्तर पूर्वी कार्यक्रम की बदौलत धीरे-धीरे वास्तविकता में बदल रही है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ग्राफ में हैं:

वर्ष 2010 से ही डीबीटी ने अपने वार्षिक बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य क्षमता और समृद्धि के बीच की खाई को पाटना है। ये पहल स्थानिक जैव संसाधनों का दोहन करने, जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने और जैव-आधारित उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित हैं।

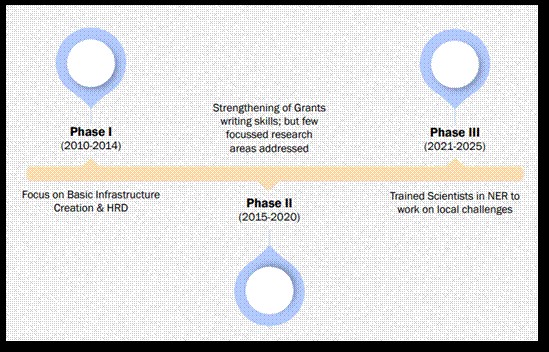

पूर्वोत्तर कार्यक्रम की समयसीमा

एनईआर के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम

जैव प्रौद्योगिकी ज्ञान और नवाचार पर आधारित है। इसे समझते हुए, डीबीटी ने एनईआर के लिए कई शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

एनईआर के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का संयोजन

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2010-2011 में की गई थी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्थानों के साथ देश भर के अन्य प्रमुख संस्थानों के सहयोग से जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य योग्यता और क्षमता विकसित करना था। इस कार्यक्रम ने जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के 65 से अधिक संस्थानों के बीच जीवंत सहयोग को तेज किया है, जिससे लगभग 650 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मदद मिली। इससे लगभग 450 शोधकर्ताओं और 2000 युवा शोधकर्ताओं/छात्रों को लाभ मिला है।

डीबीटी- ट्विनिंग आरएंडडी कार्यक्रम के तहत सहयोग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायोटेक हब की स्थापना

वर्ष 2011 से, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 126 बायोटेक हब का नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है तथा जैविक विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकियों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। चरण-II में, स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 54 बायोटेक को सहायता प्रदान की गई है।

पूर्वोत्तर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बीएलआईएसएस) में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं

स्कूल स्तर पर जैविक विज्ञान के बारे में स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनके लिए उच्च कोटि की एक बेहतरीन प्रयोगशाला की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, डीबीटी ने 2014 में पूर्वोत्तर में “उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं (बीएलआईएसएस)” स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया।

विजिटिंग रिसर्च प्रोफेसरशिप (वीआरपी) कार्यक्रम

यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसंधान और उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान से संबंधित गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के वास्ते 2015 में शुरू किया गया था।

नए शोधकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

2015 में प्रारंभ किए गए एनईआर और बैंगलोर संस्थानों (एनसीबीएस, यूएएस और आईआईएससी) के बीच रासायनिक पर्यावरण कार्यक्रम ने रासायनिक पर्यावरण क्षेत्र में सहयोगी परियोजनाओं के तहत भर्ती किए गए पीएचडी छात्रों और पोस्ट डॉक्टरल फेलो को अनुरूप अंतःविषय प्रशिक्षण प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान परिणाम प्राप्त करने के लिए एनईआर के युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया।

डीबीटी-एनआईबीएमजी, कायलानी द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य और रोग में जीनोमिक्स-संचालित अनुसंधान में क्षमता बढ़ाना।

2016 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के जरिए “बायोमेडिकल रिसर्च” में लगे एनईआर से जुड़े वैज्ञानिकों, शोध छात्रों और चिकित्सकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आणविक और आनुवंशिकी-आधारित विश्लेषण के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं शामिल रहीं, जिसमें रक्त और ऊतक के नमूने और/या सेल लाइनों जैसी नैदानिक सामग्री का उपयोग शामिल था।

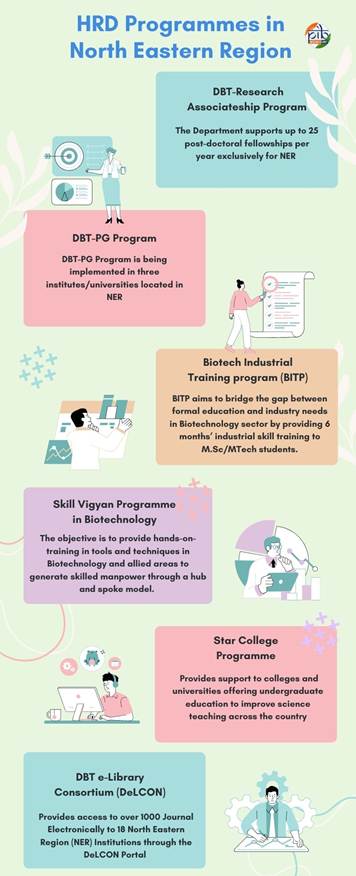

एनईआर में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर केन्द्रित निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं जो नीचे ग्राफ में दिखाए गए हैं।

स्थानीय लोगों की सहायता के लिए कार्यक्रम

किसानों और शिक्षाविदों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, "डीबीटी-उत्तर पूर्व कृषि जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (डीबीटी-एनईसीएबी): चरण III" परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। इसी तरह, पूर्वोत्तर में साइट्रस अनुसंधान को मजबूत करने के लिए, खासी मंदारिन (साइट्रस रेटिकुलता) और मीठे संतरे से प्रमाणित कलम सामग्री तैयार करने के लिए असम के मंदिरा स्थित बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचटी) में जरूरी सुविधाएं बढ़ाई गईं। साइट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया (सीजीबी) और साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस से मुक्त रूटस्टॉक विकसित किए गए हैं।

टिकाऊ जैव संसाधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 64.1 एकड़ क्षेत्र में करकुमा सीसिया और यौगिक-समृद्ध लेमनग्रास (एलीमिसिन-समृद्ध और मिथाइल-यूजेनॉल-समृद्ध) जैसी चयनित औषधीय फसलों की खेती की गई थी। इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम से पूर्वोत्तर के लगभग 649 किसानों और उद्यमियों ने लाभ उठाया। आय बढ़ाने में किसानों की सहायता के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुडोई गांव में एक आवश्यक तेल आसवन इकाई स्थापित की गई है। इसके अलावा, आमतौर पर असम सेब या जंगली सेब के रूप में प्रसिद्ध डोसिनिया इंडिका का अचार, जैम, कैंडी, जूस आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की संभावनाएं तलाशी गईं। जागरूकता अभियानों और बैठकों के माध्यम से असम और मेघालय के आदिवासी समुदायों के बीच ऐसे ज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां

पूर्वोत्तर कार्यक्रमों के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:

- जीवाणुजनित झुलसा प्रतिरोधी अंतर्वर्धित चावल किस्म "पटकाई": एएयू-असम ने रणजीत सब 1 पृष्ठभूमि में उन्नत सांबा महसूरी (आईएसएम) से इंट्रोग्रेसिंग ब्लाइट प्रतिरोधी का उपयोग करके चावल की एक किस्म विकसित की है। इस किस्म को केंद्रीय किस्म विमोचन समिति (सीवीआरसी) ने अधिसूचित किया था।

- ब्रुसेलोसिस का तेजी से पता लगाने के लिए पार्श्व प्रवाह परख: कई पशुओं में एंटी-ब्रूसेला एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए चिमेरिक प्रोटीन कंजुगेट आधारित लेटरल फ्लो एसे (एलएफए) को मानकीकृत किया गया। सीरा नमूने के साथ आईईएलआईएसए (एलिजा) परीक्षण को स्वर्ण मानक मानते हुए विश्लेषणात्मक संवेदनशीलता ने लेटरल फ्लो (पार्श्व प्रवाह) परीक्षणों में महत्वपूर्ण सकारात्मकता का खुलासा किया।

- मोबाइल एप्लिकेशन - सूअर रोगों या चिकित्सा स्थितियों के निदान में सहायता करने के लिए एक कंप्यूटर-आधारित अनुप्रयोग - सूअर रोग निदान विशेषज्ञ प्रणाली (पीडीडीईएस) विकसित की गई थी। पीडीडीईएस का उपयोग करके पशु चिकित्सक, किसान और सूअर उद्योग के अन्य पेशेवर सूअर उत्पादन और इस काम से होने वाले लाभ पर रोगों के प्रभाव को कम करने के लिए रोगों की शीघ्र पहचान और उपचार कर सकते हैं। यह एप्लिकेशन गूगल प्लेस्टोर में उपलब्ध है।

निष्कर्ष

इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का दोहन करके और शिक्षा, अनुसंधान तथा उद्यमिता के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल न केवल सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत को संरक्षित कर रही है, बल्कि सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रही है। जैव-नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा उत्तर पूर्व भारत इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे विज्ञान और परंपरा एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य को आकार देने के लिए सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

संदर्भ

https://dbtindia.gov.in/scientific-directorates/advanced-biofuels-sustainability-ner/ner#

Annual Report 2023-24 https://dbtindia.gov.in/about-us/annual-report/dbt

Biotechnology Support in the North Eastern Region (2010-2021) pdf

https://dbtindia.gov.in/publications

Click here to see PDF:

***

एमजी/केसी/एके/ओपी

(रिलीज़ आईडी: 2105313)

आगंतुक पटल : 679